Géographe et auteure

Au début du XIXe siècle, en France et aux États-Unis, deux modèles de cimetières sont créés et conçus dans le même esprit : un paysage où l’art et la nature sont conjugués pour que les proches puissent se recueillir sur la tombe de leurs morts. Mais, avec le temps, ces modèles vont se différencier de plus en plus au point de caractériser deux grandes aires géographiques et culturelles : le cimetière bâti en France et en Europe, le cimetière rural dans le monde anglo-saxon.

En 1804, l’architecte Alexandre Brongniart crée dans un faubourg à l’est de Paris le cimetière du Père-Lachaise, un nouveau type de nécropole où se mêlent étroitement cimetière et jardin. Inspiré des jardins pittoresques contemporains et plus particulièrement de l’Élysée du Musée des monuments français1, le cimetière apparaît comme une variante du jardin anglais, ondulé et boisé. Au départ, il est surtout destiné à recevoir les sépultures des Parisiens résidant dans l’un des quatre arrondissements de la rive droite, soit en fosse commune, soit en concession perpétuelle. Mais lors de son ouverture, les Parisiens fortunés, « clients » éventuels du cimetière, réagissent très mal. Il est inconcevable pour eux de se faire enterrer si loin de Paris, surtout à l’est, dans un quartier réputé pauvre et populaire. D’ailleurs, l’appellation officielle, Cimetière de l’Est, ne réussit jamais à s’imposer sur celle de cimetière du Père-Lachaise. Le lancement du cimetière est donc un échec. Huit ans après son ouverture, il ne compte que 833 tombes. Pour en assurer la rentabilité, il faut faire de la réclame. En 1817, les dépouilles de personnages célèbres tels que Molière, La Fontaine, les amants Héloïse et Abélard y sont transférées. Ces tombes illustres font une énorme publicité au Père-Lachaise. Dès lors, les ventes de lots bondissent : en 1830, on dénombre 33 000 tombes. Le succès du Père- Lachaise tient à deux choses. D’abord, il est conçu comme un parc organisé pour la visite familiale. Ensuite et surtout, il devient un musée à la mémoire de grands personnages. Une forme de nationalisme et de patriotisme va alors s’exprimer dans le culte des morts. Le cimetière est élevé au rang d’institution culturelle. À celui d’institution familiale également, puisque la concession de longue durée étant assimilée à la propriété, il serait déshonorant de ne pas en posséder une. C’est ainsi que le très fort engouement pour ce type de sépulture, combiné à l’explosion démographique et aux épidémies, provoque une saturation rapide des terrains disponibles. Il faut trouver de nouveaux espaces. Tandis que les inhumations en fosse commune et les concessions temporaires permettent une réutilisation cyclique des terrains, les concessions perpétuelles gèlent le sol en permanence. Les premiers agrandissements du Père-Lachaise, effectués entre 1824 et 1842, consistent essentiellement en l’achat de petites parcelles de taille réduite, de quelques hectares, situées sur le flanc de la colline. Ces ajouts modifient très peu la nature » du Père-Lachaise, à savoir des allées et contours sinueux comme dans la partie la plus ancienne du cimetière. En 1824 et 1829, les nouveaux lots sont réservés aux concessions temporaires et aux fosses pour indigents, tandis que l’agrandissement de 1832 est consacré aux concessions perpétuelles. Puis, en 1850, un dernier agrandissement est réalisé à la suite d’une expropriation. Le Père-Lachaise acquiert sa taille actuelle, soit 43 hectares 93 ares, comparativement à 17 hectares 58 ares, à l’origine. Le nouveau terrain plat amène les aménagistes à préférer la grille orthogonale aux allées sinueuses typiques d’un jardin à l’anglaise adoptées par Brongniart. Pour optimiser l’espace disponible, on fait reculer la nature! Mais l’art monumental s’y déploie avec force. En 1860, la Ville de Paris annexe les communes périphériques, le Père-Lachaise ne peut plus s’étendre. Ce fameux cimetière dans sa version 1850, ainsi que les cimetières parisiens de Montmartre (1825) et de Montparnasse (1824) servent plus ou moins de modèle aux nouveaux cimetières de l’Europe continentale. D’autres influences se manifestent également, comme le campo santo italien.

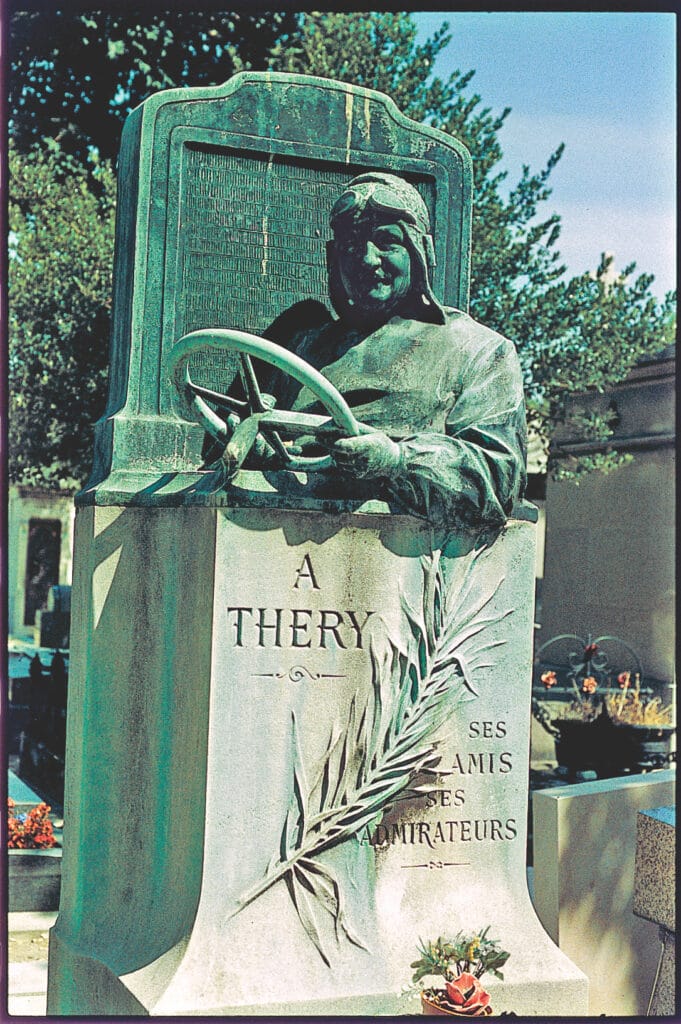

En France, en Belgique, en Allemagne centrale et méridionale, en Suisse et en Autriche, l’art funéraire s’inspire donc du Père-Lachaise. Malgré des différences régionales marquées entre les cimetières urbains et ruraux, l’Europe continentale présente certains traits communs et un style que Michel Vovelle qualifie de l’épithète « international ». L’une des caractéristiques que ces régions partagent vient du paysage de pierre, plus construit et plus dense que dans le cimetière rural. Ici, la stèle fait place à la dalle qui devient caveau ou chapelle funéraire. Quand l’interdit d’inhumer dans l’église est prononcé (1804), on reproduit la chapelle funéraire latérale dans le cimetière et on en fait un tombeau. Pour les protéger, les cercueils sont placés dans un caveau situé sous la chapelle. Ce mode de sépulture connaît un tel succès que, là où il s’implante, il transforme le cimetière en ville miniature. Dans cet univers minéral, construit et urbanisé, le tombeau familial s’affirme avec force. L’art funéraire vient en quelque sorte différer l’inéluctable disparition de l’identité du défunt. L’héritage du campo santo a grandement influencé la structure des grands cimetières urbains des années 1830, plus particulièrement en Italie (Gênes, Pise, Rome et en Sicile), mais également dans la péninsule ibérique (Barcelone). L’art funéraire devient exubérant. D’abord le cadre architectural y est très composé. De grandes structures construites reçoivent une partie des sépultures en enfeus autour d’une chapelle ou d’un panthéon. C’est en Italie que ces architectures deviennent parties intégrantes d’une nécropole construite. Il en résulte une « cité des morts » très organisée et structurée au niveau des quartiers et du zonage social. Le second trait caractéristique de cet urbanisme funéraire est la présence dans le cimetière d’un habitat vertical où les enfeus sont superposés pour former de longs murs, à la périphérie du cimetière ou en son centre. Cette pratique se rencontre dans toute la péninsule ibérique – au Portugal on les appelle jazigos – ainsi qu’à Madrid, à Barcelone et même en Italie. Enfin, le troisième trait propre à ce type de cimetière est une monumentalité baroque et une statuaire de plus en plus compliquée et figurative. Cette tendance, par sa théâtralité et sa profusion : scènes composées, portraits en pied, en buste, en médaillons, etc., s’exprime dans le cimetière italien encore plus qu’ailleurs.

En Amérique du Nord, comme en France, on se préoccupe de la situation des cimetières, de leur dignité et de leur hygiène. Le cimetière n’étant pas de ce côté-ci de l’Atlantique un monopole muni- cipal, des particuliers se réunissent pour créer des cimetières privés. Des sociétés civiles sont constituées et gérées comme des organismes à but non lucratif. Le grand dessein d’un cimetière qui deviendra une institution culturelle prend forme. Le mot cemetery s’impose alors et vient remplacer le churchyard ou le graveyard. Le Rural Cemetery Movement, qui naît au début du XIXe siècle, est d’abord philosophique. Il enseigne que la mort n’est pas seulement synonyme de destruction mais de participation au cycle biologique du retour à la terre. C’est pourquoi le cimetière s’inscrit dans un paysage naturel. Il est de plus patriotique et civique car il doit donner le sens de la continuité historique et des racines sociales.

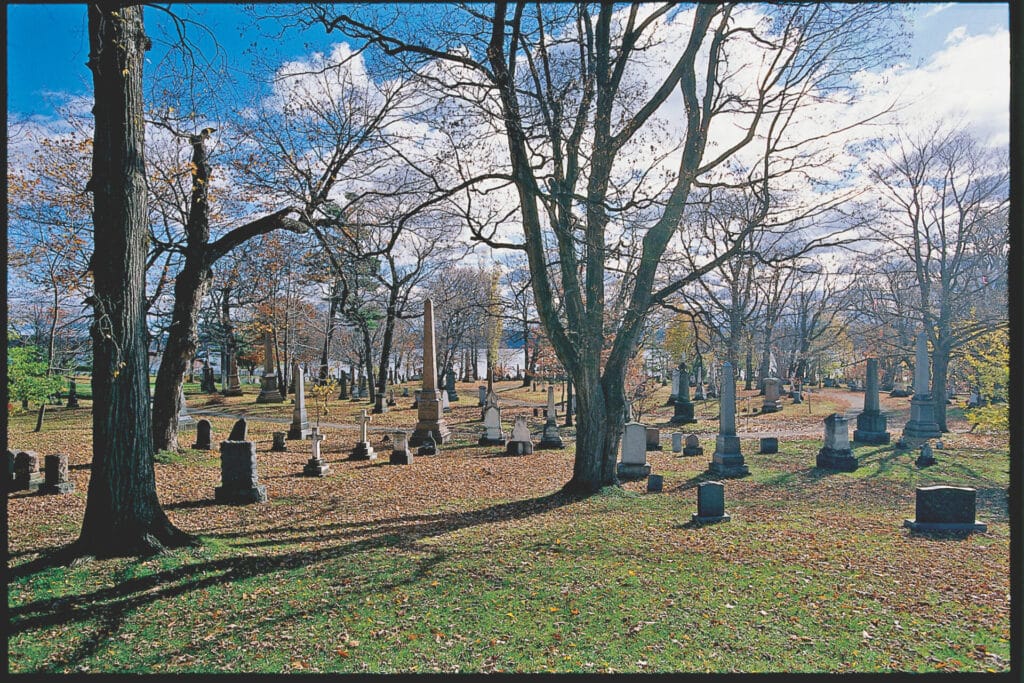

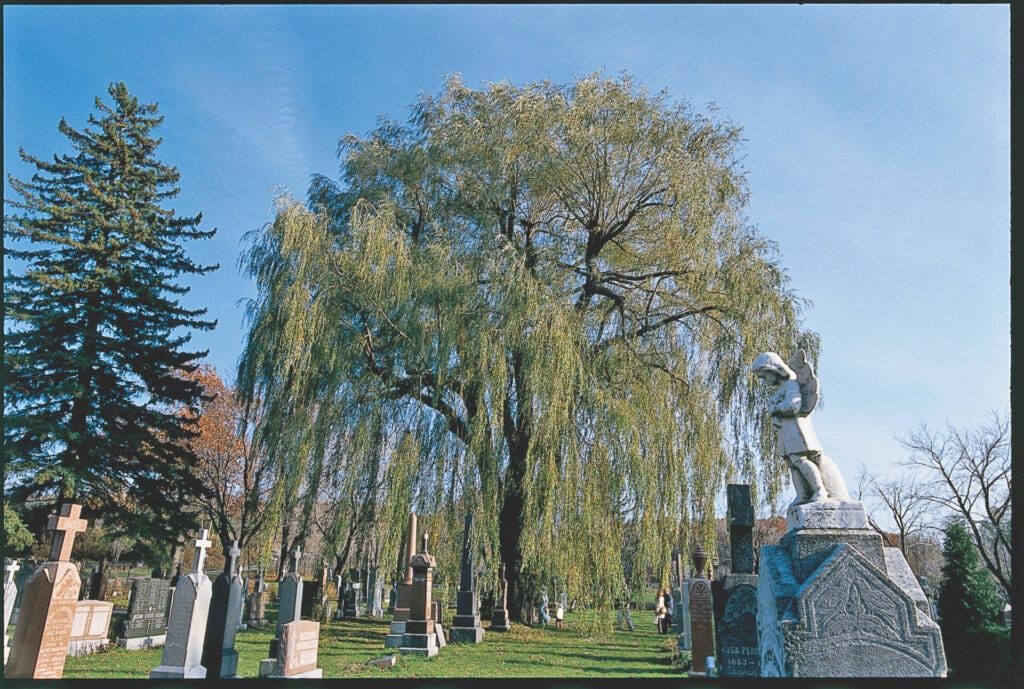

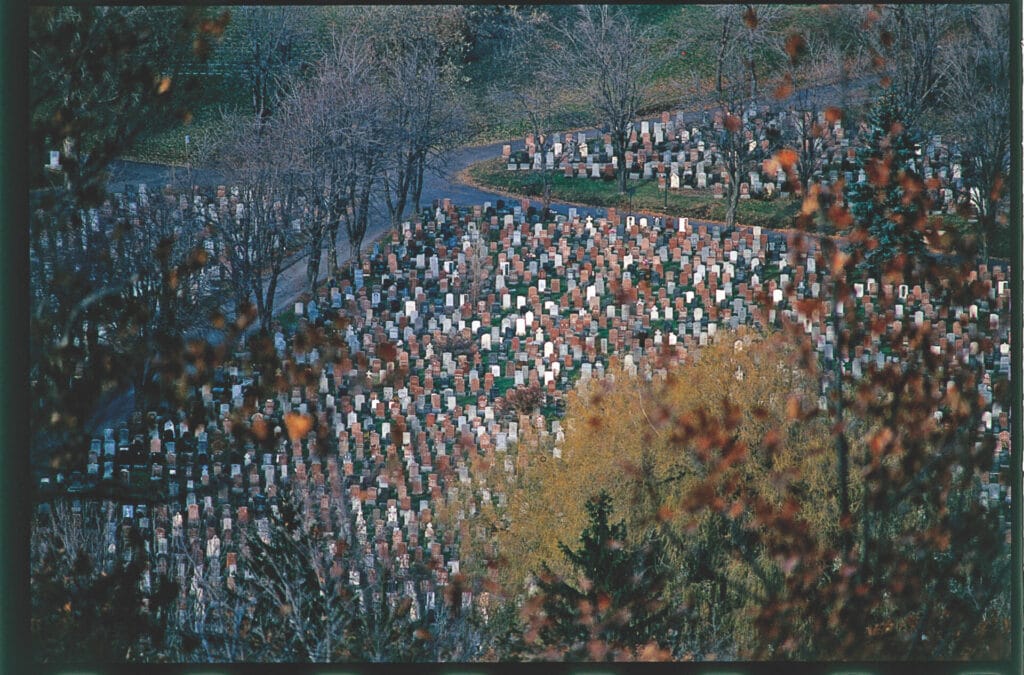

Le cimetière de type rural va s’étendre au monde anglo-saxon, lequel comprend les territoires de l’Atlantique nord, soit les Îles britanniques, les États-Unis (excluant la côte ouest) et les péninsules scandinaves. Dans ce cadre géographique, le cimetière rural se distingue d’abord par sa topographie irrégulière : chemins sinueux, monuments et plantations concourent à définir le paysage; ensuite, le paysage est fragmenté dans le but de multiplier les points de vue; enfin, comme le précisent Bodson et Ferron (1991 : 21), les différents points de vue se succèdent à la manière d’un tableau. Alors qu’en France, en Allemagne et en Italie, à partir de la seconde moitié du XIXe siècle, s’imposent des monuments complexes où dominent l’obélisque et le style d’inspiration néoclassique, le monde anglosaxon se démarque par la discrétion de la statuaire et l’usage de la stèle verticale. Ici l’aspect jardin est accentué par une abondante végétation arbustive et forestière. La tombe s’efface dans le paysage pour se confondre à la verdure. Cette primauté de la nature en fait de véritables cimetières-jardins. Le mouvement des cimetières ruraux commence aux États-Unis à la fin du XVIIIe siècle. Un premier exemple : le Grove Street Cemetery à New Haven, au Connecticut. Puis, le Mount Auburn est inauguré à Cambridge, Massachusetts, en 1831. Son succès est tel qu’il sert d’exemple à plusieurs autres lieux de sépulture : Kensal Green (1833) et Abney Park à Londres (1840), Laurel Hill à Philadelphie (1836), Green-Wood à Brooklyn (1840), Mount Hermon à Québec (1848), Mount Royal à Montréal (1852).

Au milieu du XIXe siècle, quelques grands cimetières s’inspirent des modèles européens et américains. À Québec, le cimetière Saint-Charles (1855) est conçu comme un parc symétrique français du XVIIIe siècle. Établi à la même époque, le cimetière Belmont évoque davantage, selon ce que Thérèse Labbé appelle plus loin, « le jardin” paysager de formule mixte s’harmonisant aux tendances de l’époque victorienne ». À Québec, le cimetière Mount Hermon, et à Montréal, les cimetières Mont-Royal et Notre-Dame-des- Neiges se conforment également au modèle rural. Toutefois, dans le cas du cimetière Notre- Dame-des-Neiges, de tradition catholique, on observe l’influence du Père-Lachaise par la présence de chapelles funéraires et de lots quasi rectangulaires qui côtoient le tracé sinueux du plan d’origine. Avec le temps, les fabriques des villages vont adopter, à une échelle réduite, plusieurs éléments du cimetière urbain : le quadrillage orthogonal, des ronds-points, un découpage du territoire qui précise la structure sociale de la communauté, un mobilier funéraire qui s’inscrit dans les valeurs éclectiques et pittoresques de l’époque : portail majestueux, chapelle, charnier où entreposer les dépouilles quand le sol est gelé, chemin de croix, calvaire, banc. On fait souvent appel aux meilleurs artistes pour réaliser les sculptures qui ornent les monuments familiaux ou encore les divers éléments du mobilier funéraire du cimetière. Vers la fin du XIXe ose diversifient. Le fer et le bois sont remplacés par le marbre, l’ardoise et le granit. Au minéral noble s’harmonise un végétal choisi. De multiples variétés de rosiers, d’hydrangers et de pivoines ponctuent le décor qui, de plus en plus, prend des allures de jardin public invitant à la promenade et à la méditation. C’est d’ailleurs ce type d’aménagement qui est à l’origine du développement de l’architecture du paysage. En effet, les grands parcs urbains publics que sont Central Park, à New York, le parc du Mont-Royal, à Montréal, et les plaines d’Abraham, à Québec, s’inspirent du cimetière rural.

Note (1)

Ce texte fait partie d’une série d’articles de notre grand dossier « Cimetières, patrimoine pour les vivants » tiré du livre du même titre par Jean Simard et François Brault publié en 2008.

Note (2)

Ce texte a été remanié d’une publication de la Commission des biens culturels du Québec, L’évolution de la typologie des cimetières en Occident judéo-chrétien du Moyen Âge à nos jours, Québec, Commission des biens culturels du Québec, 2004. La recherche pour cette première publication a été faite par Lorraine Guay, sous la direction de Suzel Brunel qui en a rédigé la version finale.

Référence

- Le Musée des monuments français a été créé dès 1792 par Alexandre Lenoir qui aménagea une promenade sentimentale dans le jardin de son musée, autour de monuments dédiés à des hommes célèbres. Une œuvre d’Hubert Robert, réalisée en 1803 et intitulée L’Élysée du musée des Monuments français, représente le jardin.