Géographe et auteure

Cette fois, le Dr James Douglas était allé trop loin. Enseignant la chirurgie et l’anatomie au Auburn Medical College, à New York, le Dr Douglass disséquait chez lui des cadavres issus des prisons avec ses étudiants. La loi lui permettait un nombre limité de cas. Mais après avoir exhumé le corps d’un esclave noir ayant appartenu à un juge, il reçut un avertissement. Il commit ensuite un crime grave en profanant la tombe d’un éminent citoyen. Fuyant le scandale, avec sa femme il quitte précipitamment les États-Unis vers le Canada à bord d’un traîneau.

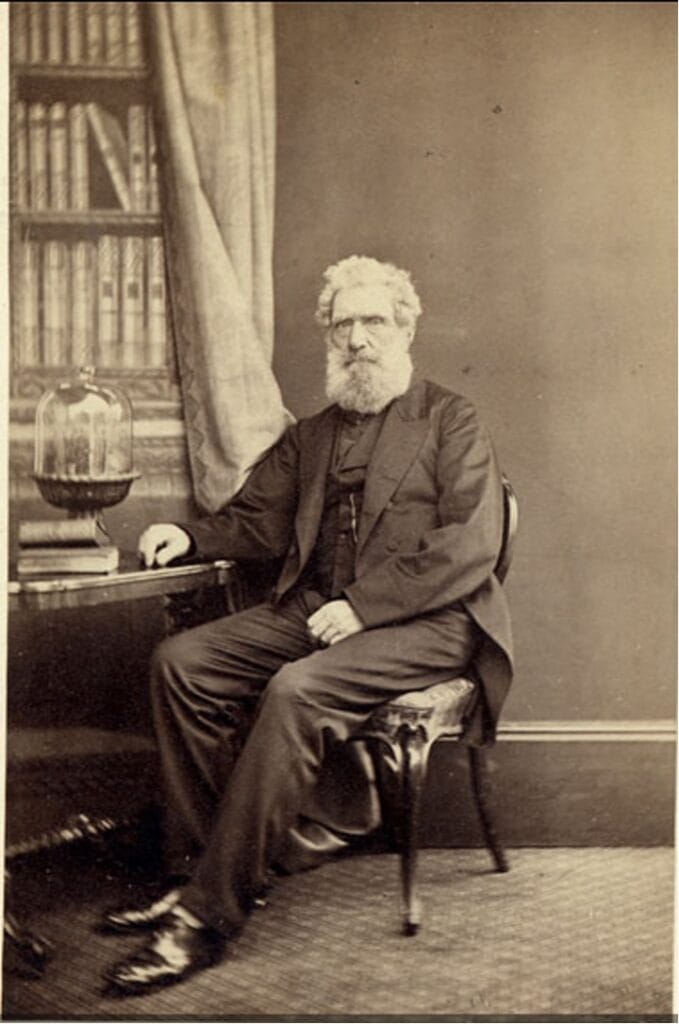

Douglas, qui a 27 ans, devient l’un des meilleurs chirurgiens du Canada et l’un des premiers psychiatres, alors appelés « aliénistes », car le terme n’existe pas encore. Au 19e siècle, un mouvement international vise à retirer les malades mentaux des prisons et des hôpitaux pour les placer dans des asiles spéciaux où ils pourraient jouir d’une certaine liberté, faire de l’exercice et travailler dans de grands espaces et des jardins entourés de hautes murailles pour empêcher leur évasion. Au Québec, environ deux cents pensionnaires jugés dangereux pour eux-mêmes ou pour la société étaient enfermés dans les sous-sols des prisons ou dans des sections isolées des hôpitaux, parfois enchaînés au plancher pendant des années.

En 1845, le gouvernement de Metcalfe décide d’ouvrir l’Asile provisoire de Beauport à Québec. S’inspirant des nouvelles réformes, Douglas en prend la direction. Vingt ans après son ouverture, l’hôpital compte déjà 550 personnes entassées dans des quartiers mal ventilés. Malgré certaines critiques, le traitement des malades mentaux sous la direction du Dr Douglas demeure, à l’époque, un modèle.

En 1850, on aménage un hôpital nommé Quebec Lunatic Asylum dans une vaste propriété située à l’ouest de la paroisse de Beauport. Un cimetière est ouvert près de l’hôpital. Les malades de l’asile et les résidents du secteur y sont inhumés, ainsi que des patients hospitalisés à la maison mère des Sœurs de la Charité de Québec. À partir de 1860, l’établissement hospitalier change de nom pour Asile des aliénés de Québec.

En 1893, les Sœurs de la Charité de Québec acquièrent l’Asile. À leur arrivée, elles rénovent graduellement les chambres, dortoirs et cellules et procèdent à des agrandissements. Rapidement, le centre hospitalier, qui héberge environ 1 000 patients, devient si étendu que la province en fait une municipalité distincte.

Au 20e siècle, les religieuses gèrent aussi une imposante ferme dotée de poulaillers, granges, étables, etc. La ferme Saint-Michel-Archange (SMA) participe au traitement des patients de l’hôpital et assure l’autosuffisance alimentaire du complexe hospitalier.

En 1912, l’Asile des aliénés de Québec devient l’Asile Saint-Michel-Archange du nom de la paroisse avoisinante puis, deux ans plus tard, l’Hôpital Saint-Michel-Archange. Au fil des agrandissements, l’hôpital est décrit comme « une immense forteresse terrifiante sur une colline, avec des barreaux sur la presque totalité de ses 7 000 fenêtres », écrit Louisa Blair dans Le Docteur et les fous (2015).

Au cours des années 1960, l’hôpital héberge plus de 5 000 résidents permanents dont la moitié provient du reste de la province. Au nord-ouest de la sombre forteresse s’étend l’immense cimetière occupant une surface de 7,947 m² (85,541 pieds²), sans croix ni calvaire, avec ses longues rangées de stèles identiques. Une chapelle associée à ce cimetière avait été érigée au premier quart du 20e siècle.

Visite au cimetière de l’Institut Robert Giffard de Québec avant les travaux– iSCAN : https://www.youtube.com/watch?v=HxbEHoddJF0

Dans les années 2010, l’Archidiocèse de Québec et l’Hôpital, devenu l’Institut universitaire en santé mentale du Québec, décident de réaménager l’ancien cimetière « en jardin de la sérénité accessible à toute personne qui souhaite s’y recueillir. » comme le dit le panneau annonçant les travaux en cours. De nombreuses épitaphes étant devenues illisibles et en mauvais état, on procéda à leur retrait total, mais sans exhumer les corps. En 2013 est inauguré un monument commémoratif sur lequel sont gravés le nom des personnes pour lesquelles on a retrouvé une épitaphe en 2012.