Historien

Mao Zedong disait un jour à André Malraux que le rôle des intellectuels est d’« enseigner aux masses avec précision ce [qu’ils ont] reçu d’elles avec confusion ». Paroles apparemment prétentieuses mais qui ont certainement le mérite de camper avec un minimum de mots le lieu particulier de la démarche ethnologique dans l’éventail des méthodes en sciences humaines. Le praticien de l’ethnologie doit en effet la base documentaire de sa science aux femmes et aux hommes qu’il étudie. Telle reconstitution de liens familiaux, telle façon de diviser et d’aménager l’intérieur domestique, tel tour de main transmis par le geste ne sauraient être exactement compris en dehors du témoignage oral, de l’album photographique de famille, de l’objet transmis avec ses significations d’une génération à l’autre. En revanche, nulle collecte, même exhaustive, ne saurait en elle-même reconstituer l’univers d’une culture, qu’elle soit passée ou même présente. C’est de la dynamique, voire de la dialectique de l’objet et du sujet, donc de l’observé et de l’observateur, qu’émergera le sens. La cueillette des savoirs auprès de leurs détenteurs et leur remise en ordre par le chercheur ne constituent en fait que la moitié de la tâche de l’ethnologue conscient de ses responsabilités sociales et professionnelles. L’autre moitié, d’égale importance, consiste à redonner, mais de façon réorganisée, à leurs détenteurs les savoirs qu’ils ont confiés. Ce retour peut s’effectuer de façon passive, par exemple en publiant les résultats de la recherche. Mais il peut aussi se faire de façon active. Cela suppose la participation des enquêtés. Cette démarche « bouclée » a pour nom rechercheaction. Démarche ouverte à toutes les méthodes, dont la spécificité est de générer l’action par la recherche et la recherche par l’action, la rechercheaction apparaît de plus en plus aux ethnologues comme un impératif d’ordre éthique qui investit maintenant la méthode elle-même, comme le souci des impacts environnementaux l’a fait pour la méthode de l’ingénieur. Telle est la perspective adoptée dans cette contribution qui vise à montrer combien l’étude respectueuse d’un bien patrimonial aussi prétendument mort qu’un cimetière peut être facteur d’animation d’une communauté humaine dispersée, et qu’en revanche décider de façon autoritaire du sort d’un cimetière, même désaffecté, sans mettre les descendants dans le coup, peut produire l’effet inverse. En comparant l’histoire récente de deux cimetières distants l’un de l’autre d’une soixantaine de kilomètres, mon propos vise à montrer qu’en dépit des apparences le cimetière est parfois un patrimoine vivant.

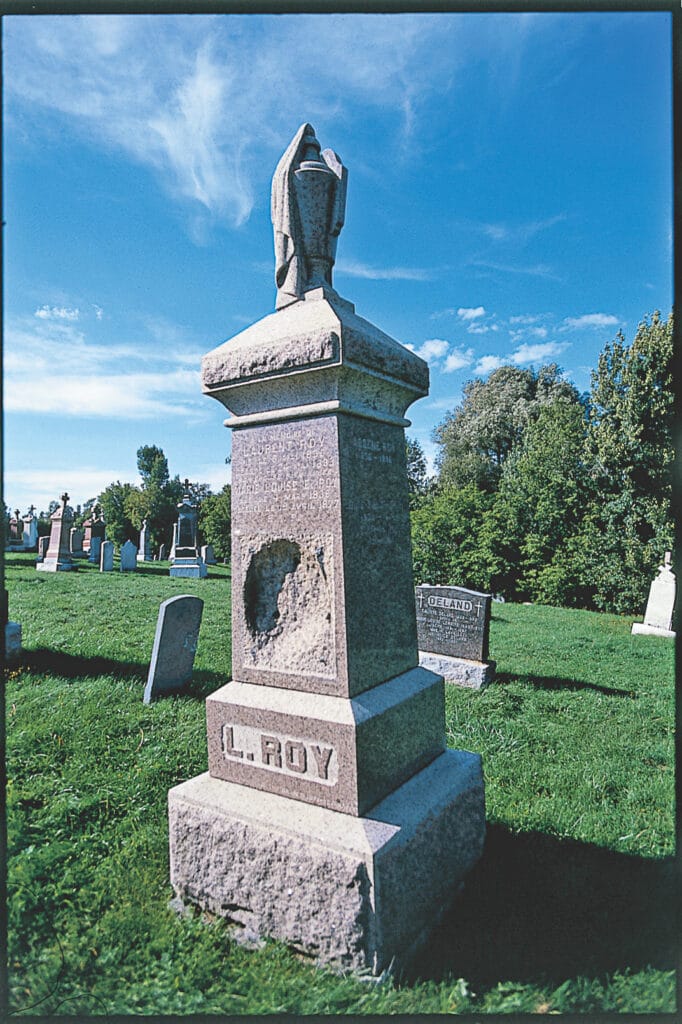

LE CIMETIÈRE SPRINGBROOK À SAINT-ÉDOUARD-DE-FRAMPTON

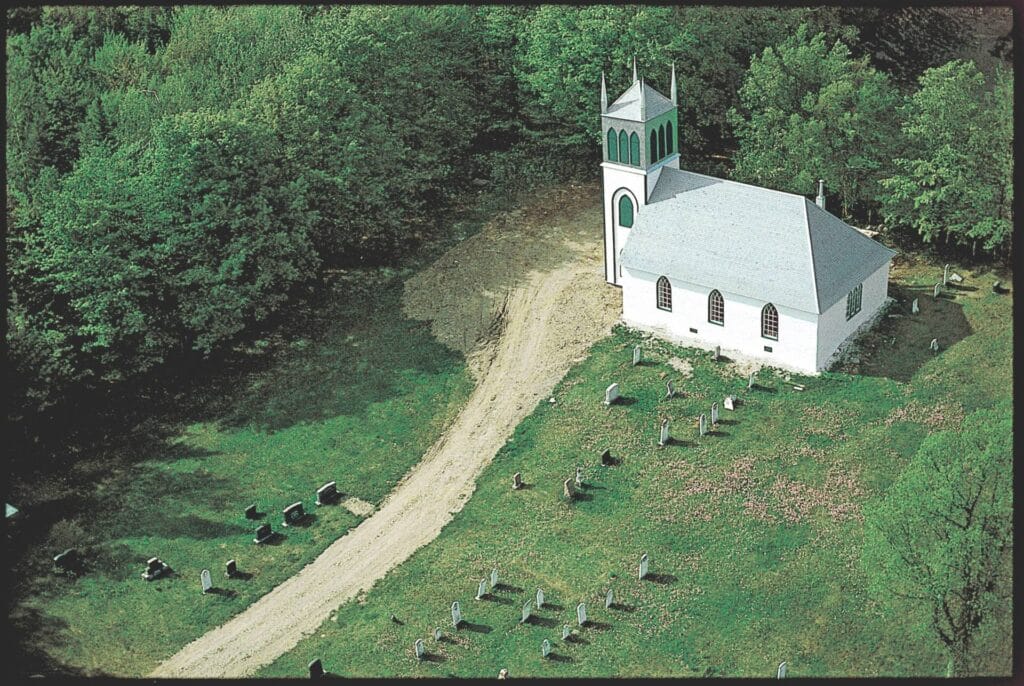

En 1815, le long de la route Springbrook, sur les terres de Pierre-Édouard Desbarats dans le canton de Frampton, s’installent des Irlandais de confession anglicane qui y vivent pauvrement jusque vers 1950. Lorsque les derniers quittent l’endroit, ils y laissent une église et un cimetière qui se dégradent rapidement. En 1984, la municipalité de Saint-Édouard-de-Frampton acquiert la vieille église construite en 1841 et la restaure en vue d’y établir un centre d’interprétation de la culture irlandaise en Beauce. La recherche devant conduire à l’établissement d’un concept d’interprétation me fut confiée par le ministère des Affaires culturelles, qui la subventionnait. Elle visait deux buts. Tout d’abord fournir au milieu demandeur les instruments d’une interprétation à partir des données du cimetière, qui avec l’église constituait les seules traces in situ de la communauté. Puis un but pédagogique, le mien, qui était de préparer un groupe d’étudiants à la pratique du métier d’ethnologue, plus particulièrement aux modalités de la consultation professionnelle en situation réelle. Six étudiantes ont ainsi participé à cette recherche dont les retombées sociales et culturelles donnent à penser que le projet fut un réel succès.

La première étape du travail avait pour but de dresser un bilan des connaissances publiées sur la communauté anglicane de Springbrook, ce qui nous permettait d’établir un premier contact avec l’histoire de ce groupe. Nous avons donc constitué une bibliographie des ouvrages traitant de Frampton et de sa région afin de dresser un portrait de la communauté dans son contexte social, culturel et religieux. Trois types de publications ont été consultées : des rapports gouvernementaux et paragouvernementaux, des ouvrages spécialisés, des monographies régionales et locales.

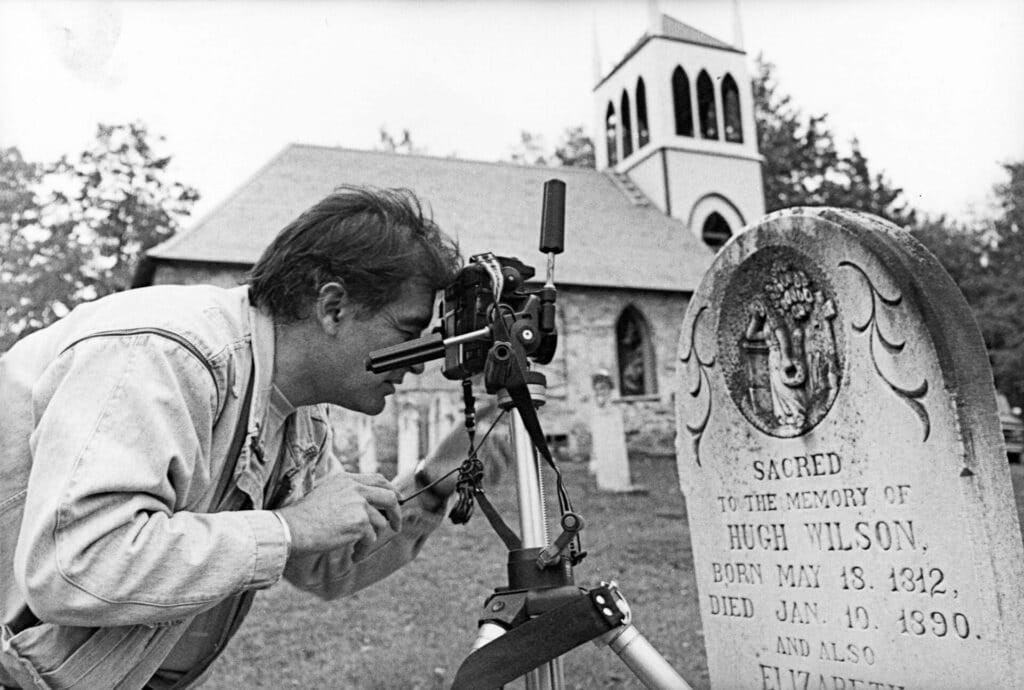

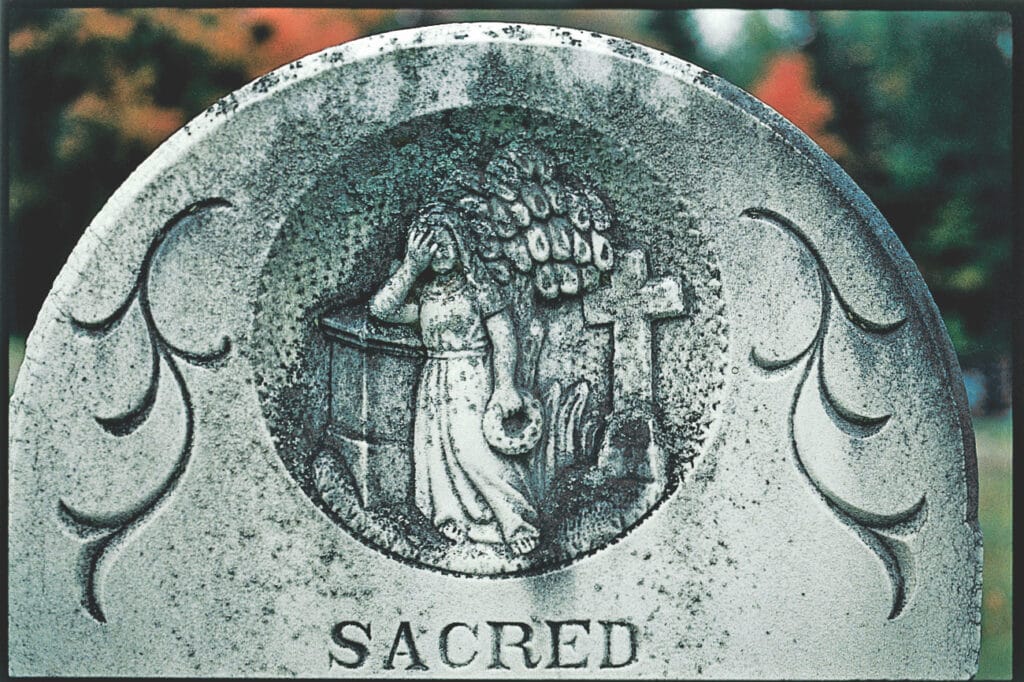

Nous nous sommes attachés ensuite à reconstituer le système de la communauté anglicane de Springbrook à partir des informations fournies par le cimetière et en privilégiant les liens familiaux, le cimetière devant toujours demeurer au cœur de notre recherche comme point de départ et fil d’arrivée. Le groupe d’étudiants a formé deux équipes : trois « enquêteurs » qui se chargèrent des entrevues auprès de témoins de la vie de la communauté; trois « archivistes » de la recherche documentaire. Les enquêteurs ont d’abord effectué un relevé complet des inscriptions figurant sur chacune des stèles du cimetière, relevé menant à la réalisation d’un plan détaillé du site. Par la suite, ils ont consulté différentes personnes susceptibles de donner des pistes de travail et surtout des noms d’informateurs potentiels.

Les enquêteurs ont ensuite établi un questionnaire en quatre points, en considérant toujours que le but de la recherche était de comprendre l’organisation et l’évolution de la communauté d’après les liens familiaux qui unissaient ses membres. La première question avait pour objet d’identifier et de documenter les plus anciennes familles irlandaises de Frampton. La deuxième portait sur les liens entre les familles de Saint-Malachie et de Frampton puisqu’il nous semblait avoir décelé, au cours de nos lectures préliminaires et de nos consultations, des relations étroites entre les deux communautés voisines. La troisième question visait à reconstituer les occupations tant économiques que sociales et religieuses des familles pour déterminer le contexte dans lequel elles évoluaient. Finalement, la dernière portait spécifiquement sur les grands événements de l’histoire locale, c’est-à-dire les mouvements de population, les feux et les épidémies, bref, tout ce qui avait marqué la vie de la communauté anglicane de Springbrook.

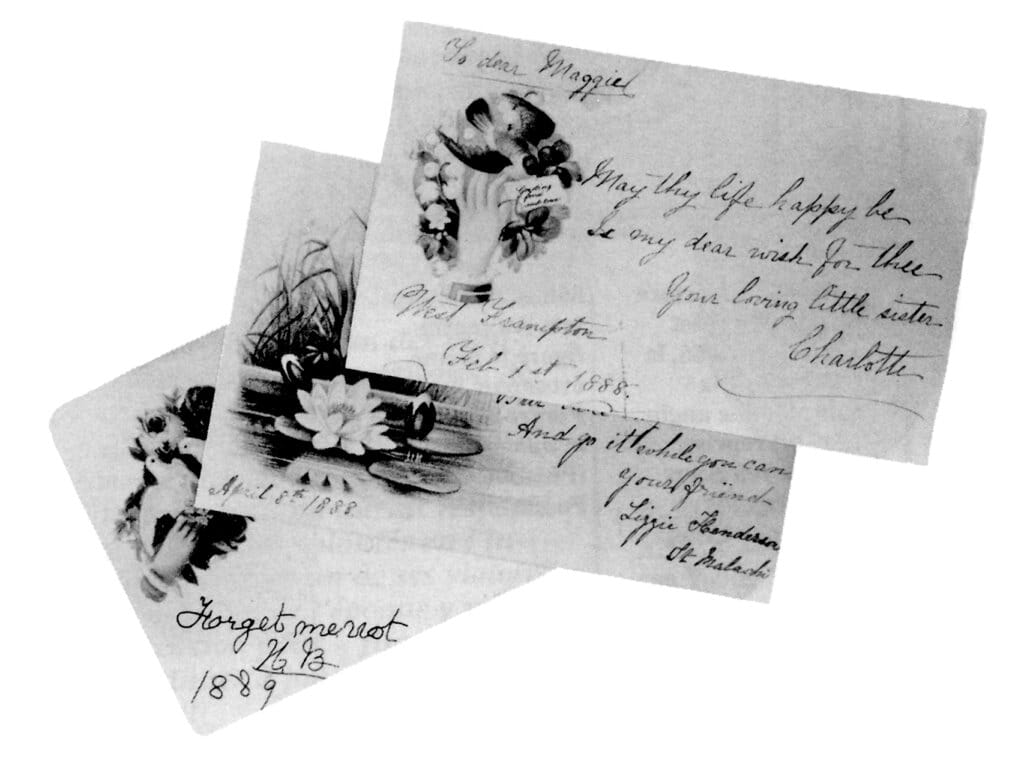

Ayant en main son principal outil de travail, le groupe des enquêteurs s’est chargé de mener des entrevues auprès de trois types d’informateurs : d’abord des Canadiens français de Frampton qui ont été témoins de la vie des anglicans de Springbrook, puis des résidents de Saint-Malachie, anglicans et autres, qui pouvaient fournir des renseignements pertinents sur la communauté voisine de Springbrook. Tous ces gens ont pu donner des indications sur les possibilités de rejoindre des descendants directs ou des membres de la famille proche des personnes inhumées dans le cimetière, le témoignage de ces derniers informateurs étant particulièrement recherché. Les renseignements recueillis auprès des informateurs ont permis de reconstituer la vie de la communauté entre les années 1900 et 1950 environ; les témoins plus âgés se remémorant les années du début du siècle, et les plus jeunes les moments entourant la fermeture du lieu du culte. Les entrevues ont été dirigées à partir des éléments du questionnaire et également en regard d’artefacts qu’ont présentés certains informateurs, tels une courtepointe datant de 1917 et sur laquelle étaient brodés les noms de plusieurs anglicans des environs de Frampton, un album d’autographes d’une jeune fille de Springbrook contenant des messages affectueux d’autres anglicans de la communauté, finalement des photographies anciennes. Certaines de ces entrevues ont été enregistrées sur cassettes et certains informateurs ont été photographiés.

François Brault photographiant la stèle des époux Hugh Wilson et Elizabeth Ross Wilson au cimetière de Springbrook. Photo Claudel Huot, 1986

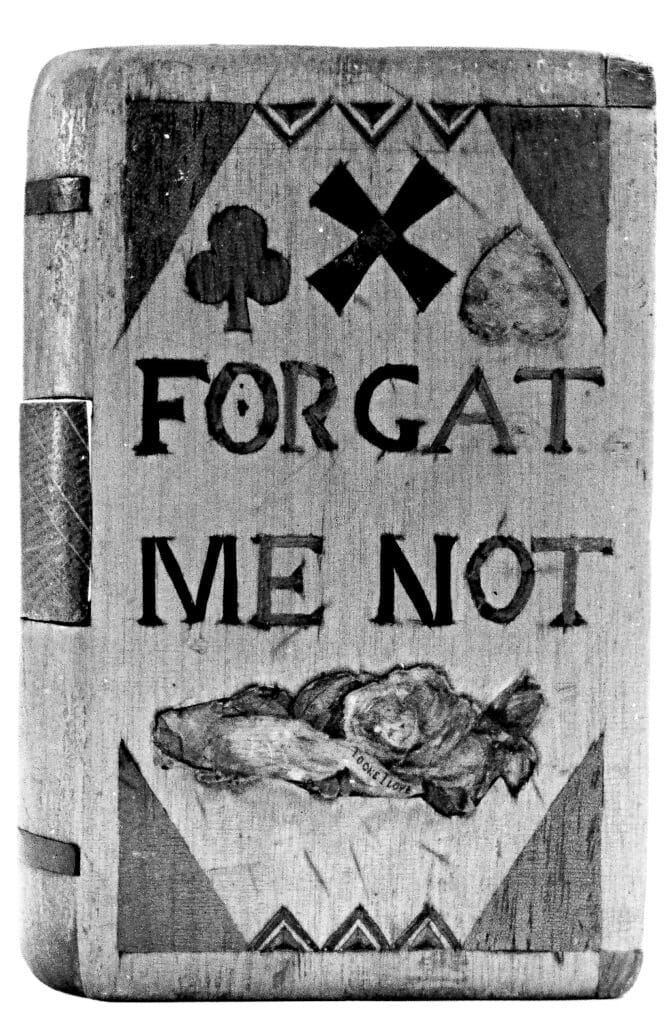

Amorcé en janvier 1986 avec un groupe de six étudiantes qui terminaient leur formation de 1er cycle en ethnologie, le projet de fournir les instruments d’une interprétation de la vie des anglicans de Springbrook a pris fin en juin suivant. Les retombées furent nombreuses. Elles servirent, comme il se devait, les fins de la Corporation culturelle de Frampton, du ministère des Affaires culturelles et de l’Université Laval, mais surtout elles permirent à une communauté humaine dispersée, en principe disparue, de se reconnaître, de retrouver son identité, par conséquent de se valoriser et de pouvoir prendre en main la gérance de son histoire. Les résultats de la recherche ont été communiqués à trois niveaux. Tout d’abord sous la forme d’un rapport 1 détaillé, destiné aux trois organismes engagés dans le projet et qui fut déposé dans leurs archives en juin 1986. Ce rapport fut traduit peu après en anglais. À partir de ce document de base, le ministère des Affaires culturelles publia, en français et en anglais, deux brochures à grand tirage 2. Ensuite, et ce fut là l’événement déclencheur de l’« effet miroir », fut inaugurée le 20 juin 1986 dans l’église Christ Church une attrayante exposition intitulée Forgat-me-not. Car tel était le message le plus fort et le plus clair qui découlait de la recherche. C’est par ailleurs la raison même d’exister de tout cimetière et chacun de nous entend ce cri des prédécesseurs en visitant un cimetière. Mais pour quoi traiter ici de la lutte à l’oubli puisque des cimetières existent partout ? Tout d’abord parce que le cimetière et l’église constituent les derniers témoignages accessibles de cette communauté, les autres étant enfouis dans les archives et dans les souvenirs. Ensuite parce que cette courte sentence évoque bien le sentiment d’effritement qu’ont vécu ces anglicans depuis 1865 environ, alors que leur population n’a cessé de décroître. Également parce que des informateurs nous ont confié des artefacts relatifs à ce thème:

1) une boîte à conserver les gommes d’épinette que James Kennedy grava au couteau de la sentence « Forgat-me-not » (sic) à côté du trèfle irlandais;

2) l’album d’autographes qu’a reçu Margaret Bartholomew à Noël 1887, qui se situe comme le cimetière dans l’axe nostalgique et dans lequel on trouve en toutes lettres et à plusieurs reprises l’énoncé du thème.

Enfin peut-être parce que le gazon du cimetière a été semé de myosotis, appelés familièrement Ne m’oubliez pas, ou Forget-me-not, par les dernières familles qui quittèrent Springbrook en 1952. Le 20 juin 1986, la Corporation culturelle de Frampton organisa sur les lieux mêmes un Garden Party auquel étaient conviés tous ceux et toutes celles qui avaient participé à la recherche, leur famille et leurs amis. Sept cents personnes étaient présentes à ces retrouvailles. Pour l’occasion, Mme Cécilia Miller recueillit et broda 700 noms sur une nouvelle courtepointe au centre de laquelle figurait l’expression : Forget-me-not/Ne m’oubliez pas. Un Garden Party où régnait l’émotion qui avait pris la relève de la raison. Juste retour des choses d’ailleurs que cette façon de communiquer la recherche, en plus du fait qu’elle sert de relais pour la poursuite d’activités susceptibles d’augmenter les connaissances. C’est ainsi que des leaders se sont manifestés parmi les descendants qui habitent maintenant Sherbrooke et Lennoxville. À la suite de ces retrouvailles, 350 O’Farrell ont fait un séjour dans l’Irlande de leurs ancêtres. La tradition des Garden Parties s’est poursuivie depuis sa reprise en 1986 et l’exposition a pu s’enrichir de nouveaux documents et artefacts, ce qui montre à souhait l’utilité sociale et culturelle de la recherche-action et combien par le fait même les sciences de l’homme ne peuvent se passer des hommes et des femmes qui en sont les sujets autant que les objets.

LE CIMETIÈRE SAINT-MAURICE À THETFORD MINES (3)

Ouvert en 1906, le cimetière de la paroisse Saint-Maurice à Thetford Mines est abandonné quand, en 1969, les paroissiens acceptent d’être relogés dans un nouveau quartier de la ville par une compagnie minière qui pensait pouvoir exploiter le sous-sol du lieu. Déjà, en 1943, L’Avenir de Thetford affirmait que « le sous-sol des terrains compris entre la voie ferrée et la rivière, d’une part, et les églises Saint-Maurice et Saint-Alphonse, d’autre part, renfermait des gisements très riches, qui seraient tôt ou tard exploités ». En 1968, la Ville prépare un plan directeur d’urbanisme qui prévoit le déménagement de la population après qu’un sondage auprès de 577 familles eut révélé que 84,4 % des gens acceptaient de partir mais voulaient demeurer regroupés. C’est ainsi que, le 27 avril 1969, le curé Joseph Bélanger dit la dernière messe devant une assemblée émue et, le même jour, vend à l’encan le mobilier de l’église.

Une semaine plus tard, une grue arrache le clocher et démolit le temple. Dans la nuit du 9 au 10 mai, à 3 heures, les paroissiens sont réveillés par l’odeur du feu : le curé avait ordonné à l’entrepreneur d’incendier les restes de la démolition, geste généreusement compensé par l’octroi à la fabrique de 500 000 dollars versés par la compagnie en décembre 1970. La majorité des gens déménagent avec leur maison à partir de 1969 tandis que quelques-unes sont démolies sur place. En 1973, il ne reste plus que le cimetière où reposent, en paix jusque-là, 2 437 anciens paroissiens.

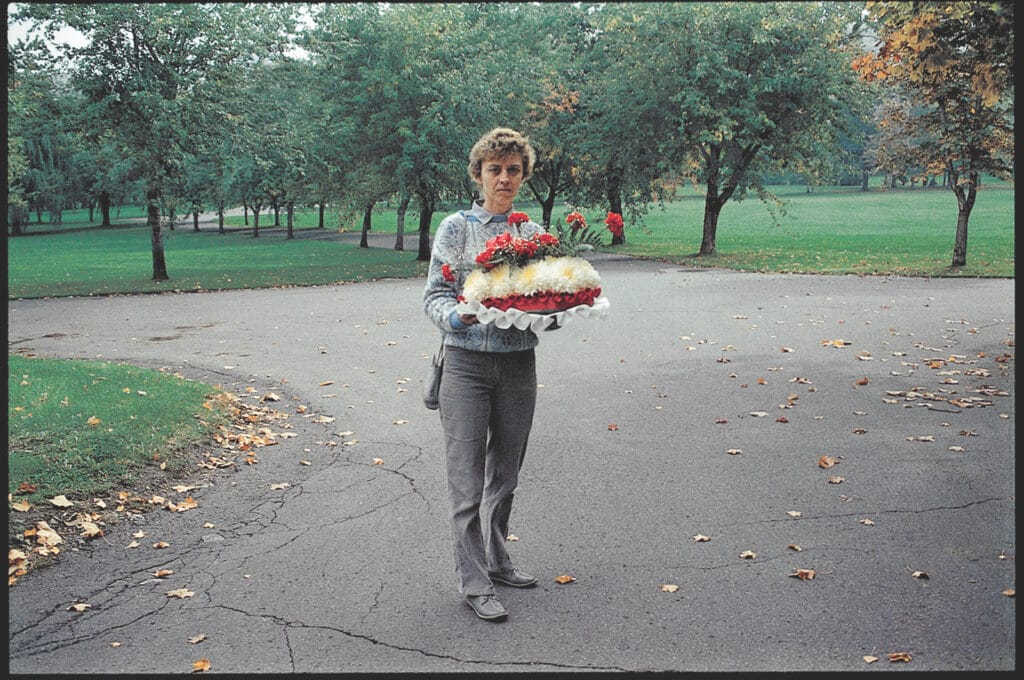

Vingt ans plus tard, à l’automne 1993, des citoyens se rappellent de leur cimetière qui est maintenant fortement dégradé : socles soulevés par le gel, ouvrages funéraires renversés ou cassés par l’action du vandalisme, végétation débridée. Quelques citoyens se regroupent et s’adressent aux médias pour sauver leur vieux cimetière. Le curé Bélanger – encore à la tête de la paroisse déménagée – a déjà son projet qui consiste à regrouper les ouvrages funéraires au centre de l’espace, à les recouvrir de débris miniers et de pierre concassée gracieusement fournis par la compagnie, à planter au sommet de cet arrangement une croix lumineuse et à fermer le lieu par une clôture métallique de type Frost, sans accès. Les citoyens répliquent en formant une corporation sans but lucratif qui porte le nom « À la mémoire de nos ancêtres ». Le regroupement prône plutôt la restauration et l’entretien du cimetière. À cette fin il recueille des fonds pour lutter contre le projet du curé et de la fabrique, notamment en organisant une journée de plein air dans le cimetière où des gens de tous âges sont venus : de Trois-Rivières, de Sherbrooke et même de Montréal, pour appuyer les revendications du regroupement de citoyens. Ces derniers obtiennent de la cour une injonction qui leur donne le droit d’être entendus par un juge avant le début des travaux. La présentation des objections a lieu au palais de justice de Thetford Mines, en décembre 1994, devant le juge Jacques Dufour. Conformément à la Loi sur les fabriques, le juge affirme, dans un jugement de 27 pages, que la fabrique est propriétaire du cimetière, qu’elle a le droit de réaliser le projet qu’elle a commencé, que par conséquent il n’est pas dans son intention « d’intervenir dans les questions administratives relevant de la compétence exclusive d’un corps public ou encore moins de substituer son opinion à celle de l’organisme, à moins qu’il n’y ait violation de la loi ou abus de pouvoir équivalant à fraude et entraînant injustice flagrante 4 ».

La corporation « À la mémoire de nos ancêtres » abandonne le recours légal et tente de négocier avec le curé et la fabrique par l’intermédiaire du maire et du vicaire général du diocèse, Mgr Roger Boisvert. Avec les 26 000 dollars que le curé veut affecter à sa croix anonyme qui mesure 35 mètres et pèse 19 tonnes, les opposants suggèrent de financer un cénotaphe sur lequel seraient inscrits les 2 437 noms des personnes inhumées depuis 1906. Ils offrent au curé d’économiser les 44 000 dollars que coûteraient le terrassement et la clôture en travaillant bénévolement à la restauration et à l’embellissement du lieu, notamment en mettant à contribution les jeunes du groupe Sentier-Jeunesse. Le curé refuse tout.

Les médias populaires s’intéressent de plus en plus à la question, les télévisions font des reportages d’enquête (Mongrain, J.E., etc.), interviewent le curé Bélanger et Kathleen Donovan, présidente de la corporation « À la mémoire de nos ancêtres ». Cette dernière déclare au journaliste du Soleil : « J’ai l’impression que le conseil de la fabrique de Saint-Maurice est sous le contrôle dictatorial du curé. 5 » La situation s’envenime : le curé Bélanger prétend avoir reçu des menaces de mort de Dalma Cliche, militante de « À la mémoire de nos ancêtres »; Suzanne Roy-Royer, épouse du vice-président de la même corporation, est accusée à son tour d’avoir menacé de mort la présidente Kathleen Donovan; des monuments provenant de l’ancien cimetière sont déposés sur le terrain de la nouvelle église Saint-Maurice. Dans les deux cas, la couronne a déclaré ne pas avoir de preuve à offrir, ce qui ne lui permettait pas d’aller plus loin dans ces dossiers qui en étaient au stade du procès. Au terme de cette saga judiciaire, Le Soleil conclut :

L’ancien cimetière où reposent les premiers colons de Thetford Mines, qui a fait beaucoup parler de lui au cours des dernières années, est maintenant recouvert de pierre concassée et tous les monuments funéraires en ont été retirés depuis que le plan de réaménagement de la paroisse a été réalisé intégralement ce printemps.

Fernand Dumont a écrit qu’il n’y a pas d’anthropologie en l’absence de l’homme. L’expérience du cimetière Springbrook fut un succès, notamment parce que les descendants ont été intégrés dans le projet de mise en valeur. Sans eux, l’intervention de notre équipe n’aurait conduit nulle part, ni à la connaissance, ni heureusement à la catastrophe puisque le projet respectait entièrement l’intégrité du lieu. Il en est tout autrement du cimetière Saint-Maurice. Le droit, on l’a vu, est un outil de peu d’utilité pour régler des questions qui relèvent de la symbolique, de l’appartenance, de l’identité. La cour affirmait que la fabrique avait le droit de procéder comme elle l’avait fait, mais elle n’a rien réglé pour autant. On aura dès lors compris que nul projet, ethnologique ou autre, ne peut être mené à bien en l’absence de l’homme, ni surtout contre lui.

Les cimetières sont beaucoup fréquentés. Plusieurs y vont pour visiter leurs parents et amis disparus, certains pour entretenir le patrimoine funéraire à titre d’ouvrier ou de bénévole, d’autres enfin pour piller ou, pire encore, pour vandaliser. Faudra-t-il demain barrer les cimetières comme hier les églises ? À n’en pas douter, le cimetière est un patrimoine vivant.

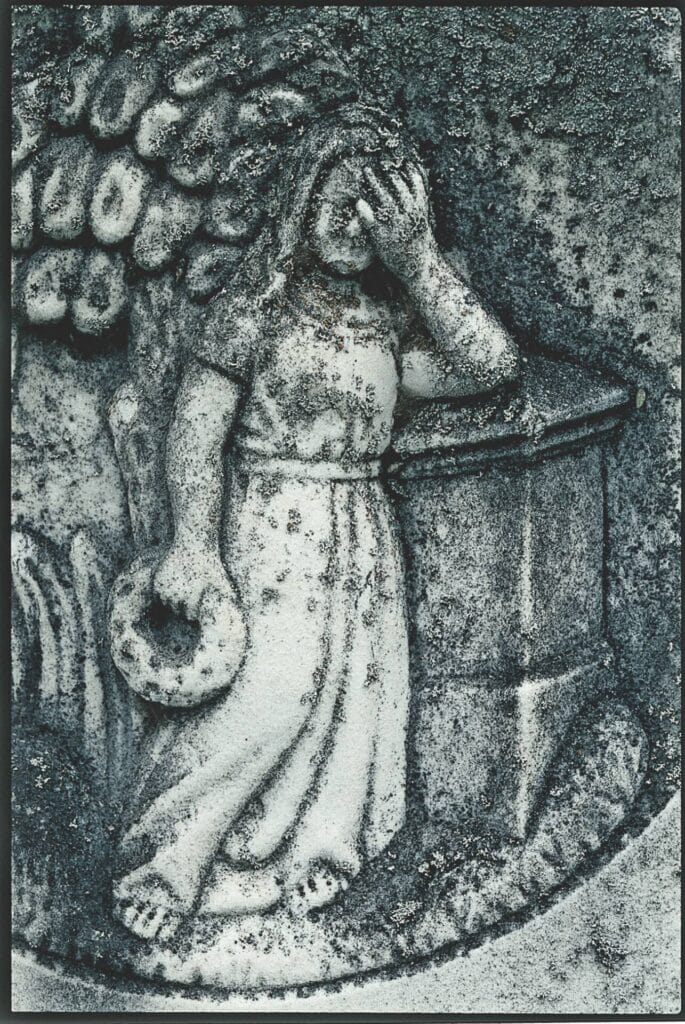

L’Acadie, monument duquel fut arraché un délicat relief de Louis-Philippe Hébert qui s’était représenté enfant, blotti dans les bras de sa mère.

Note (1)

Ce texte fait partie d’une série d’articles de notre grand dossier « Cimetières, patrimoine pour les vivants » tiré du livre du même titre par Jean Simard et François Brault publié en 2008.

Note(2)

Communication donnée le 24 octobre 1997 au colloque « Le patrimoine de nos cimetières. S’entendre pour agir » organisé par l’Écomusée de l’Au-Delà, à Québec les 23 et 24 octobre et à Montréal les 30 et 31 octobre 2007, en collaboration avec le Centre de conservation du Québec, Héritage Montréal, Parcs Canada et le Conseil des monuments et sites du Québec.

- Jean Simard et autres, « Cimetière et communauté des anglicans de Springbrook (Frampton, Québec)», Sainte-Foy, Université Laval, Département d’histoire, juin 1986, 206 p.

- Anne-Marie Poulin, Un héritage anglican. L’église Christ Church à Frampton, Québec, ministère des Affaires culturelles, 1988; An Anglican Heritage. Christ Church in Frampton, ibid., 1989.

- Le récit des faits provient d’un travail réalisé par Claude Lafleur, « Le cimetière de Saint-Maurice de Thetford Mines », séminaire EFN-60471 de Jean Simard, Département d’histoire, Université Laval, hiver 1995.

- Le Soleil, 19 janvier 1995.

- Le Soleil, 4 mars 1995.

- Le Soleil, 7 octobre 1995.