Historienne et recherchiste

La mort empirique

L’écriture épigraphique signalant la mort du disparu évoque les concepts du repos et du souvenir. Le syntagme « Ci-gît » connaît peu de faveur et persiste jusqu’au début du XXe siècle et le « Ici repose » est utilisé surtout au XIXe siècle. Les expressions conventionnelles « À la mémoire de », « À la douce mémoire de », « En mémoire de », « In memory of », « In memoriam », « Sacred to the memory of » et « Memento » voisinent les données d’identification telles que noms, dates et état civil. Ces inscriptions ont peu à peu remplacé le « Ici repose » et le « Ci-gît », pour mieux concurrencer le leitmotiv pieux « R.I.P. ». Les deux formules sont gravées au même moment : en haut, « À la mémoire de » sert de prologue et au bas, « R.I.P. » s’affiche comme épilogue. Elles connaissent une évolution similaire et leur courbe d’utilisation culmine entre 1880 et 1900, se maintient entre 1900 et 1920 et s’éclipser peu à peu à partir du milieu du XXe siècle. Les épitaphes anciennes super posent l’âge du défunt à la date du décès – et ce, jusque vers le milieu du XXe siècle – ou encore, elles précisent le lieu ainsi que les jours de naissance et du décès. La mort s’envisage au présent, car le défunt est là : « Ici repose le corps de Sieur Siméon Béland […]. » En soulignant l’état du corps, cette mort actualisée devient étrange : « Ici reposent les restes mortels des S.S. Madeleines du Bon Pasteur de Québec. » Parfois, la mort sur le Vieux Continent s’associe à la fonction de l’époux :

Dr Florant Bernier

décédé le 7 octobre 1951 à 49 ans

son épouse

Marie-Anne Landry

décédée le 7 octobre 1951 à 50 ans

La mort métaphorique

La mort défie le temps pour exprimer la vie et par là, permet de vaincre l’abîme. La joie se manifeste sur la petite stèle du lot familial de Charles Sharples :

William Sharples

born June 15, 1861

died September, 1929

« in the presence is fulness of joy »

[dans la plénitude de la joie]

Pour Thomas Pope, mort au poste, le meilleur reste à vivre :

Sacred

to the memory of

Thomas Pope, advocate,

who died

on the 29th june 1863

while filling for third consecutive

year the office of mayor of Quebec;

aged 37 years

«Thy will be done»

[Désormais, que le meilleur lui soit fait]

« Mourir c’est vivre » fut gravé au haut de la stèle d’Eudore Papillon, à l’occasion de la mort de Jean-François, en 1953. Les parents assurèrent la veille, car leurs noms furent gravés en même temps, le père l’ayant ensuite rejoint en 1990. Cette inscription surmontée d’une croix peut s’interpréter comme une ancienne « image chrétienne de la naissance nouvelle, du dies natalis » (Boglioni : 281). La désignation du trépas évoque souvent la mort-repos, projection de l’image du sommeil. « La métaphore permet à l’endeuillé d’énoncer indirectement, sans sourciller, la proposition paradoxale ce mort est vivant car le sommeil c’est encore la vie ! » (Urbain 1978 : 213).

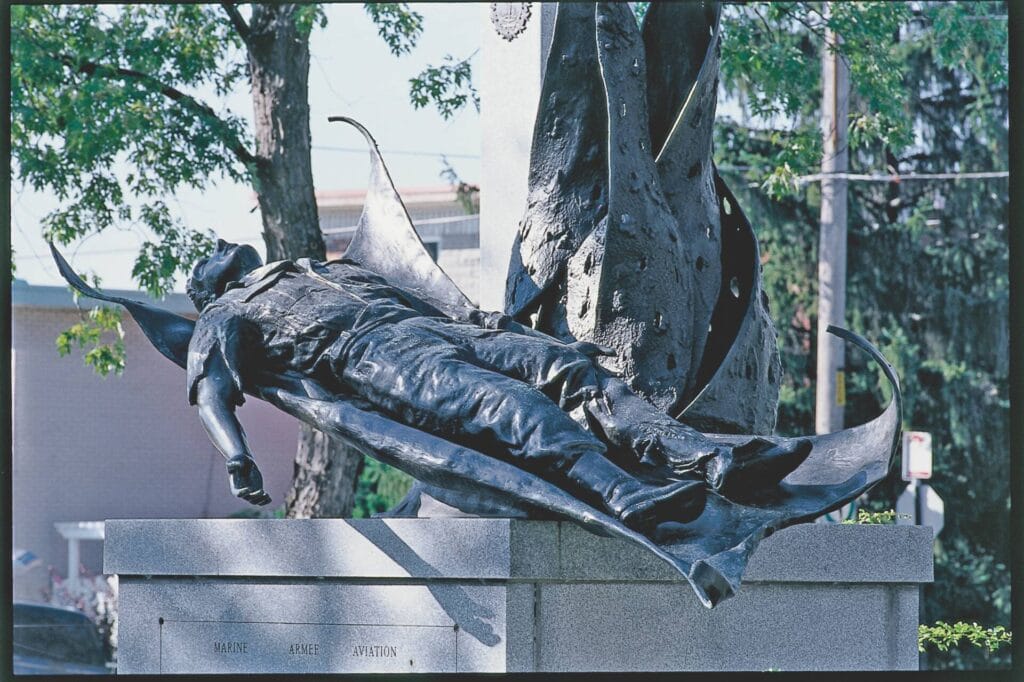

La mort tragique

La joie côtoie la tragédie. La mort accidentelle, qui fauche la vie, appelle à l’évocation des circonstances. Il s’agit d’un événement inattendu et trop souvent précoce, comme c’est le cas pour le fils de Philippe Bazin : « J. Elzéar Gustave noyé accidentellement le 20 juillet 1900 à l’âge de 16 ans » ou celui du pilote J. Adélard Bernier : « Raymond 1920-1941 / disparu en mer sur S/S Nereus. » Afin de mieux dire la mort tragique, le récit s’allonge et il s’associe ici à Notre-Dame de La Salette figurant en pleureuse :

Odila Doré

1889-1950

épouse de

Joseph Clermont

morte dans l’écrasement

de l’avion pèlerin canadien

sur l’Obiou, Alpes, France

le 13 novembre 1950

au retour d’un pèlerinage

à Rome

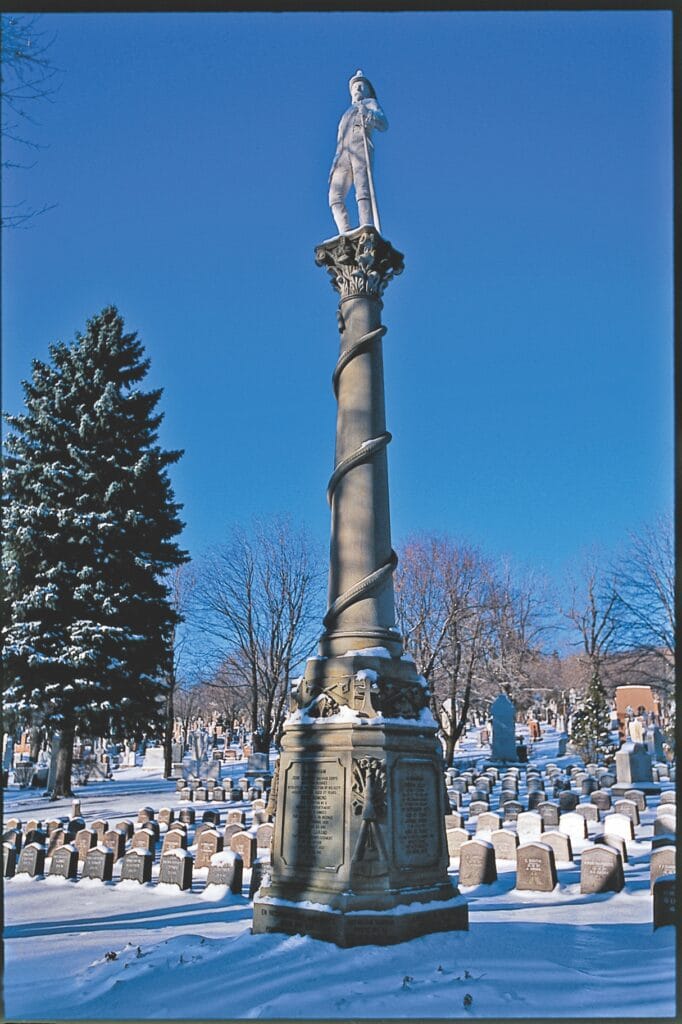

La mort héroïque

Le jeune soldat, mort en fonction, est perçu comme un héros. Sur l’obélisque de la famille de Jean-Baptiste Renaud, il figure après ses parents :

[…] Jean Louis Renaud

mort au Tonkin

au service de la France

le 4 janvier 1887

à l’âge de 29 ans.

Le fils de Benjamin Martin Jr, quant à lui, occupe le sommet de la liste :

À la mémoire de

W.J.J. Martin

mort au champ de bataille en France

le 2 nov. 1916 à l’âge de 19 ans. […]

L’officier a droit à une stèle se distinguant par son motif unifolié, offerte par la Commission impériale des sépultures de guerre constituée en 1917 :

Lieutenant Colonel

Édouard A. Lebel

Serv. de santé, F.E.C.

19 janvier 1925

Officier

de la Légion d’honneur

mort pour la patrie

Il bénéficie d’une deuxième inscription, cette fois, sur le monument familial :

Édouard Albert Lebel

1866-1925

Son épouse Eva Balza Retti

1879-1954

Lucille 1905-1920

Si les familles exaltent les mérites de leur héros, l’État leur voue un culte civique avec les deux monuments aux morts érigés sur l’avenue des Combattants aux confins ouest du cimetière, près desquels flottent la bannière canadienne :

1914 † 1939

1918 † 1945

Morts pour la patrie

les hommes ci-honorés

sont inhumés

dans ce cimetière

Those honoured here

died in the service

of their country

and lie elsewhere

in this cemetery

Sur chacun d’eux, les noms des militaires s’empilent de part et d’autre du texte et tel qu’indiqué, ces soldats sont inhumés ailleurs, sur les lots de leur famille :

Par égard aux souffrances

qu’ils ont endurées et aux

blessures qu’ils ont subies

au cours de leur service

militaire, les personnes

ci-honorées ont été inhumées

par le gouvernement du Canada

Elles reposent ailleurs dans ce

cimetière

Out of consideration for the

hardship or injury born of

their military service those

here commemorated were interred

by the government of Canada

they lie elsewhere

throughout this cemetery

Par ailleurs, la communauté vietnamienne se souvient de ses compatriotes morts au champ d’honneur. Elle souligne la valeur de leur geste patriotique et leur voue un hommage en version bilingue transcrit sur une plaque en métal au bas d’une stèle verticale affichant la silhouette d’un soldat assis sur un tronc près de l’étendard national, casque en tête et sac au dos : « À la mémoire / Des combattants des / forces armées de la / République du Viet Nam / qui ont sacrifié leur vie / dans la lutte / contre le / Communisme / pour sauvegarder / la liberté du Sud Viet Nam / de 1945 à 1975. »

Note (1)

Ce texte fait partie d’une série d’articles de notre grand dossier « Cimetières, patrimoine pour les vivants » tiré du livre du même titre par Jean Simard et François Brault publié en 2008.