Géographe & Responsable coopération décentralisée chez Département de Seine-Maritime

Les monuments et leurs décors

Les formes d’architecture funéraire les plus courantes révèlent une évolution notable du paysage de pierre à travers le temps, en fonction des courants et des influences qui traversent la société. En voici la liste :

- L’obélisque et les formes apparentées, comme les colonnes, apparaissent à partir des années 1880 et persistent jusqu’en 1920 environ.

- La lame verticale, stèle haute et fine, est un des types de monuments les plus anciens.

On la trouve à partir des années 1840, et ce jusqu’en 1880-1890.

- La dalle au sol, typiquement anglicane, existe au cours de la même période.

- Les petites plaques au sol mentionnant seuls le nom et la date étaient utilisées autrefois pour marquer l’emplacement de l’inhumation auprès du monument familial. Aujourd’hui, elles sont réservées à l’inhumation des cendres et sont parfois réunies en une section distincte, comme au cimetière Mount Hermon.

- Les stèles épaisses de hauteur moyenne (1,20 mètre) apparaissent dans les années 1920 et sont érigées jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. Par la suite, la hauteur diminue progressivement. Depuis la seconde moitié du XXe siècle, les pierres tombales excèdent rarement 80 cm. Depuis les années 1980, elles s’élargissent considérablement, devenant plus larges que hautes. Victoire du terrien sur l’aérien peut-être… Depuis les années 1950, nombreuses sont les stèles d’environ 50 cm de hauteur. Parmi les stèles plus récentes, on trouve une proportion croissante de monuments imposants et de formes originales, le plus souvent profanes, supports de gravure ou d’épitaphe à caractère très personnel.

Les matériaux ont eux aussi changé au fil du temps :

- La pierre de sable est le plus ancien.

- La pierre blanche date de la seconde moitié du XIXe siècle.

- Le granit rose est fréquent à partir de 1890, jusque dans les années 1940.

- Le marbre est utilisé tout au long du XXe siècle.

- Le granit gris ou noir est aujourd’hui un des matériaux les plus en usage.

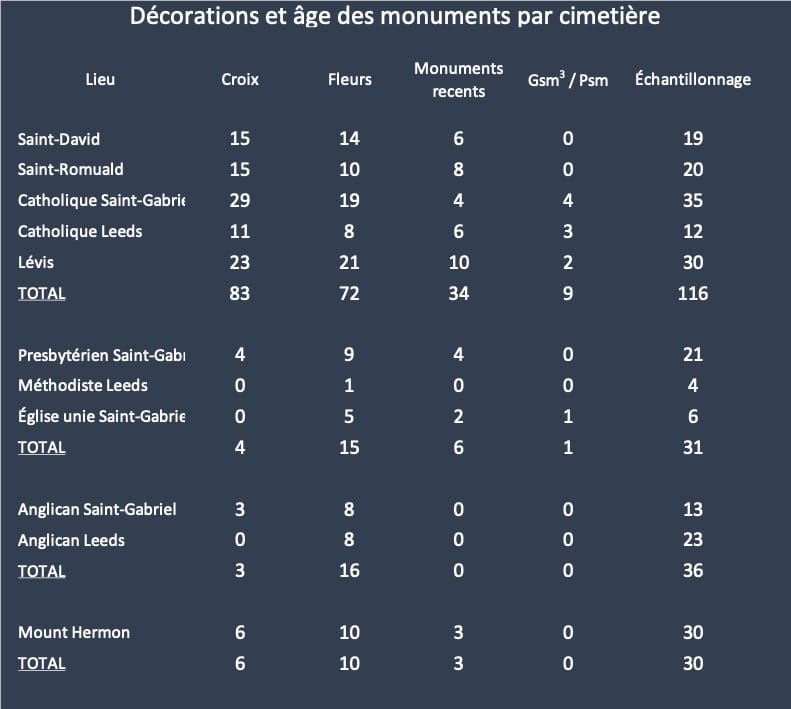

L’échantillonnage prélevé dans les onze cimetières qui composent cette étude rend compte de nombreuses disparités, entre cimetières ruraux et cimetières urbains, d’une part, et entre cimetières catholiques et protestants, d’autre part. Rappelons que les cimetières catholiques sont à Saint-Jacques-de-Leeds, à Saint-Gabriel-de-Valcartier, à Lévis, à Saint-Romuald et à Saint-

David. L’échantillonnage total prélevé dans ces cimetières est de 116 tombes. Les cimetières protestants sont le méthodiste de Saint-Jacques-de-Leeds, le presbytérien et l’Église unie de Saint-Gabriel-de-Valcartier. Les cimetières anglicans sont celui de Saint-Gabriel-de-Valcartier et celui de Saint-Jacques-de-Leeds. Dans ce dernier sont enterrés des presbytériens, mais devant l’impossibilité de dissocier la partie anglicane de la partie presbytérienne, nous l’avons comptabilisé dans les cimetières anglicans. Le cimetière Mount Hermon regroupe toutes les confessions, protestantes et anglicane. Il a la particularité d’être, dans notre étude, le seul cimetière protestant en milieu urbain. L’échantillonnage total pour les protestants et les anglicans est de 97 tombes.

Le pourcentage de croix, dans l’ensemble des cimetières catholiques, est de 71,5 %, contre 12,9 % dans l’ensemble des cimetières protestants, de 8,3 % dans les cimetières anglicans et de 20 % pour le cimetière Mount Hermon.

Le pourcentage de fleurs est de 62 % pour l’ensemble des cimetières catholiques, de 48,3 % pour les cimetières protestants, de 44,4 % dans les cimetières anglicans et de 33,3 % au Mount Hermon. Le pourcentage de fleurs dans les cimetières anglicans et protestants est réparti comme suit :

- cimetière anglican-presbytérien de Saint-Jacques-de-Leeds : 34,7 %

- cimetière méthodiste de Saint-Jacques-de-Leeds : 25 %

- cimetière presbytérien de Saint-Gabriel-de-Valcartier : 42,8 %

- cimetière de l’Église unie de Saint-Gabriel-de-Valcartier : 83,3 %

- cimetière anglican de Saint-Gabriel-de-Valcartier : 61,5 %

Les monuments récents représentent 29,3 % de notre échantillonnage pour les cimetières catholiques, et 9,2 % pour les cimetières protestants et anglicans. Parmi les cimetières catholiques, Saint-Jacques-de-Leeds compte 50 % de monuments récents, Lévis, 33,3 % et Saint-Gabriel-de-Valcartier, 11,4 %.

Nous avons réuni sous l’appellation « grande stèle moderne » et « petite stèle moderne » les monuments récents faisant preuve d’originalité dans leur facture, en particulier pour ce qui concerne leur forme. Il s’agit de monuments à l’architecture moderne et sortant de l’uniformité habituelle du cimetière pour ce qui concerne les trente dernières années. Le cimetière catholique de Saint-Gabriel-de-Valcartier en compte 11,4 %, celui de Saint-Jacques-de-Leeds, 25 %, celui de Lévis, 6,6 %. Le cimetière de l’Église unie de Saint-Gabriel-de-Valcartier en comprend 16,6%, mais étant donné le faible échantillonnage prélevé dans ce petit cimetière (6 monuments), ce pourcentage doit être à nuancer; il ne s’agit que d’une seule pierre tombale. Les autres cimetières anglicans et protestants ne contiennent aucune stèle de ce type.

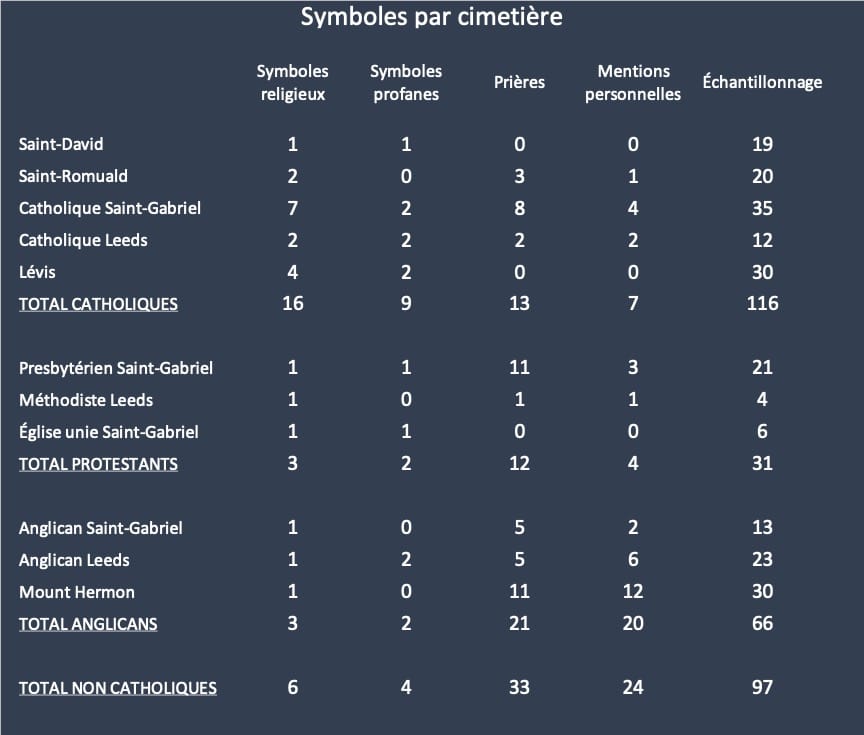

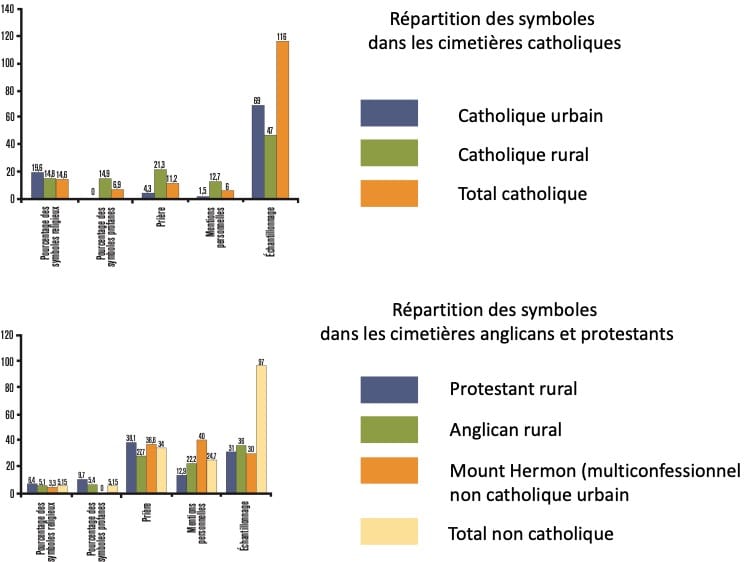

Les symboles religieux, comme le blé, la vigne, le Christ, sont visibles sur 14,6 % des tombes catholiques. Les symboles profanes, c’est-à-dire les diverses représentations ne se rapportant pas à la religion chrétienne, sont présents à 6,9 % sur l’ensemble des tombes catholiques. Les prières pour l’ensemble des catholiques sont présentes sur 11,2 % des stèles. Toutefois, si l’on isole les cimetières catholiques péri-urbains et ruraux, soient ceux de Saint-Gabriel-de-Valcartier et de Saint-Jacques-de-Leeds − réunis ici par commodité sous l’appellation commode de « cimetières ruraux » − le pourcentage de symboles religieux monte à 14,8 %, le pourcentage de symboles profanes, à 14,9 %, et celui des prières, à 21,3 %.

Les mentions personnelles (lieu d’origine, profession, épitaphe à caractère personnel) sont réparties comme suit :

- Ensemble des cimetières catholiques : 6 %

- Cimetières catholiques ruraux : 12,7 %

Pour l’ensemble des cimetières non catholiques, les symboles religieux concernent 6,4 % des tombes protestantes (cimetières ruraux de Saint-Gabriel-de-Valcartier et de Saint-Jacques de Leeds), 5,1 % des anglicanes (cimetières ruraux de Saint-Gabriel-de-Valcartier et de Saint-Jacques-de-Leeds) et 3,3 % au Mount Hermon (cimetière urbain multiconfessionnel non catholique). Les symboles religieux pour l’ensemble des confessions anglicane et protestantes (cimetières de Saint-Jacques-de-Leeds et de Saint-Gabriel-de-Valcartier) touchent 5,1 % des tombes.

Les symboles profanes se retrouvent sur 5,1 % des tombes, répartis comme suit :

- Ensemble des cimetières protestants ruraux : 9,7 %

- Ensemble des cimetières anglicans ruraux : 5,4 %

- Cimetière Mount Hermon : 0 %

Pour l’ensemble des religions protestantes et anglicane, les prières représentent 34 %, sans disparités vraiment notables entre les différents cimetières. Les mentions personnelles sont réparties comme suit :

- Ensemble des cimetières protestants et anglicans : 24,7 %

- Ensemble des cimetières protestants ruraux : 12,9 %

- Ensemble des cimetières anglicans ruraux : 22,2 %

- Cimetière Mount Hermon : 40 %

L’étude du territoire d’analyse permet de dégager de multiples résultats. Tout d’abord, la localisation des cimetières suit un processus qui ne semble pas fortuit, évoluant selon des stratégies que nous tenterons d’interpréter plus loin. Ensuite, l’organisation interne des cimetières témoigne des diverses ségrégations dont l’espace fait l’objet, proposant une vision du champ de repos très similaire à l’ensemble social dont il est issu. Le cimetière se fait le trouble reflet de la ville, organisé par elle à son image, ou à l’image qu’elle souhaite donner d’elle-même. Il est également un témoin fidèle de la composition ethnique de la population. Enfin, le traitement statistique de l’échantillonnage fournit une base de données intéressante pour expliquer l’aspect symbolique du paysage funéraire, et, à travers lui, l’évolution des mentalités face à la mort.

Le lieu d’implantation

Les différentes localisations dont les cimetières font l’objet ne sont pas fortuites; elles sont liées aux transformations des mentalités, à l’émergence de nouvelles valeurs. Ce sont les peurs et les ambitions qui sont à l’origine de l’aménagement du paysage funéraire. La communauté localise et aménage le cimetière, en suivant ses intérêts. En 1896, l’ancien cimetière catholique de Saint-Jacques-de-Leeds est déménagé, mais les corps ne sont pas déplacés et quelques inhumations ont lieu après sa fermeture définitive. Cette réticence est difficile à expliquer. Attachement de quelques personnes à cet ancien site? Attitude récalcitrante à voir un cimetière s’ouvrir au cœur du village qui en possède déjà un, anglican et presbytérien? Cette hypothèse peut être retenue dans la mesure où le contexte est celui d’une société qui se veut et se sent progressiste; d’ailleurs, Saint-Jacques-de-Leeds le prouve en se dotant très tôt d’un bureau de poste, de commerces élémentaires puis de l’électricité et du téléphone. Société d’hommes et de femmes venus coloniser de nouvelles terres avec beaucoup d’espoir et de volonté, tournés résolument vers l’avenir. Cette société était à construire, avec des valeurs neuves à définir. Pas étonnant dans ce contexte que les réticences à l’égard de la mort, ce sentiment que les morts n’ont pas leur place auprès des vivants, qu’il y a là quelque chose de malsain et de rétrograde, ait émergé. Le cimetière d’ailleurs n’est pas autour de l’église, comme il est habituel au XIXe siècle, mais en arrière d’elle, en dévers de surcroît, ce qui le rend invisible depuis la route. On peut donc dégager deux sentiments qui président à la délocalisation du cimetière : tout d’abord, le pouvoir. Certes, la délocalisation à première vue intervient à des fins pratiques. Mais on peut supposer que la volonté de rapprocher son église et son cimetière s’inscrit dans un processus d’autonomisation par rapport aux villages alentour, et particulièrement Kinnear’s Mills. Il s’agit là du désir de s’approprier son identité, de gagner son pouvoir à travers le rapatriement d’un lieu hautement symbolique, celui de la religion, qui à la fin du XIXe siècle est encore le lieu du pouvoir. Le deuxième sentiment qui se rattache à la nouvelle localisation du cimetière est fait de peurs et de réticences, certainement pas vraiment conscientes, mais latentes. Le tournant du siècle voit se dessiner de nouvelles mentalités, qui s’adaptent aux mutations économiques, sociales et idéologiques. Dans ce temps où l’homme se sent capable de tout maîtriser, de s’adapter à des conditions difficiles, de composer avec les éléments pour vivre de plus en plus confortablement, la mort commence à devenir une contrariété majeure dans l’ordre des choses décidé par l’homme. Insidieusement, elle commence à se faire malsaine et inquiétante. On la craint parce qu’on ne peut rien contre elle. Elle s’oppose au savoir des hommes, se dresse contre leurs projets, contre leur devenir, et brise leur course en avant. Du jour où l’homme décide qu’il faut posséder plus, vivre plus, élever son statut au-dessus des autres, la mort se fait diabolique.

La fusion des cimetières de Lévis, Lauzon et Bienville, et l’absence de cimetières dans les paroisses avoisinantes, sont symptomatiques elles aussi : dans un cadre différent, les mêmes pressions et les mêmes enjeux s’expriment. En acceptant sur leurs terres les morts de leurs voisins, Lévis et Lauzon assoient leur pouvoir sur le domaine funéraire, ce qui n’est pas un vain calcul; celui qui possède contrôle. Or, le cimetière à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle agit comme un répulsif, comme nous l’avons vu à Saint-Gabriel-de-Valcartier. Contrôler un espace tabou, inquiétant, lié à la religion de surcroît, confère sans aucun doute une position dominante. Nous retrouvons donc le couple peur/pouvoir. D’un côté, l’espace de la mort inquiète et angoisse, on souhaite l’éloigner de soi, mais d’autre part, c’est un instrument de pouvoir. Savoir quel aspect on privilégie dépend de l’ambition, de la « prise de risque ». Vivre en repos dans une situation de dépendance, ou affirmer son pouvoir tout en acceptant de prendre en charge l’espace tabou que représente le cimetière ? Rappelons que les paroisses de Lauzon et de Bienville ont acheté des terrains pour leur cimetière à côté de celui de Notre-

Dame de Lévis. L’union fait la force. En 1972, ces trois cimetières fusionnent. On peut remarquer que dans le cas de Bienville, puis de Lauzon, la fusion du cimetière est le prélude à l’annexion de la ville, ce qui confirme la relation de dépendance des communautés « nécessiteuses » de cimetières à l’endroit de celles qui les possèdent.

Par la suite, on finit par supprimer la route qui séparait les sections afin de respecter l’entité du cimetière. Aspect répulsif d’une route bordée de chaque côté par des tombes ? Intrusion malvenue d’une structure urbaine bien vivante dans le champ du repos ? Ici encore on pourra invoquer des raisons pratiques élémentaires pour l’élimination de cette route. Toutefois il est bien évident que ce sont des considérations plus profondes qui sont en jeu. Cette suppression ne fait que renforcer la cohésion du cimetière qui devient, en 1972, la corporation du cimetière Mont-Marie. Celle-ci, par ce nouveau statut, semble à son tour prendre son autonomie. On ne peut plus vraiment parler du pouvoir d’une paroisse sur l’autre : la corporation est un organisme « supraparoissial ». Interviennent alors les entreprises de pompes funèbres qui s’appro prient le cimetière, lui offrant une place dans le circuit économique. Le pouvoir change non seulement de mains, mais de nature : il passe du territorial à l’économique, microscopique image de ce que peut suggérer le terme d’« économie-monde », où le premier instrument de pouvoir est l’économie qui transcende les frontières. Le Mount Hermon est pour sa part le fruit de l’évolution des mentalités face à la mort : celle-ci devient répulsive après la première moitié du XIXe siècle; elle contrarie les aspirations modernistes de la société québécoise. Dans la même dynamique, la mort devient un instrument de pouvoir. Celui qui va se « l’approprier » va en débarrasser la ville, ce qui lui vaut un certain respect. En outre, celui qui va détenir l’espace de la mort va susciter entre lui et les autres une sorte de distance silencieuse; il va se placer, d’une certaine manière, en position dominante. Il possède l’espace de la mort, c’est-à-dire qu’il exerce son contrôle dessus; c’est, en un sens, qu’il l’apprivoise. Or, les terres choisies pour installer le cimetière Mount Hermon sont celles de l’honorable juge Bowen, un riche propriétaire installé à Sillery. Ce transfert du cimetière crée une scission définitive entre l’église et le cimetière. La mort quitte la tutelle des autorités religieuses pour aller se placer sous le contrôle de la bourgeoisie. L’organisation interne s’en ressent d’ailleurs fortement : autrefois, les sépultures étaient autour de l’église, et l’on n’accordait aucune importance à l’emplacement des corps qui étaient signalés dans le meilleur des cas par une croix sans nom ni date. Les défunts remettaient leur destin post mortem entre les mains de l’Église. Avec l’arrivée des nouveaux cimetières-jardins comme le Mount Hermon, le mort devient propriétaire : il possède son lot et son monument devient imposant, porteur de toutes les qualifications et vertus du défunt, comme un prolongement de son être. Ce qui compte désormais est de laisser une trace, de survivre dans la mémoire des vivants. Il s’agit de l’expression d’un désir de possession et de conservation. Le cimetière devient instrument de diffusion des nouvelles valeurs bourgeoises.

Dans un sens, ce nouveau type de monument, bavard, démonstratif, grandiloquent parfois, est lui aussi un palliatif à l’angoisse suscitée par la mort. Il donne l’impression que l’existence se continue, que les morts ne sont qu’endormis. Le mot « mort » commence d’ailleurs à cette époque à se faire de plus en plus discret, au profit du terme de « sommeil », que ce soit dans les oraisons ou sur les tombes. La bourgeoisie poursuit donc un double objectif : diffuser ses valeurs dans un domaine où le temps n’a pas de prise, et, par ce biais, asseoir son pouvoir et lui permettre de s’exprimer concrètement et éternellement dans le cimetière, au travers de monuments imposants qui mettent en évidence une forte ségrégation sociale. La bourgeoisie a pris la mort en charge, a tenté de l’apprivoiser et de la maîtriser en érigeant ces monuments éternels.

Pourtant, la mort reste crainte plus que jamais, contrainte pressante qui à tout moment peut s’opposer au devenir de l’être. On retrouve encore le couple peur/pouvoir. La prise du pouvoir est indissociable de la peur de le perdre. L’étude spatiale du cimetière, c’est-à-dire l’observation de son actuelle localisation, des principes et des contingences historiques qui modifièrent sa situation selon les époques, et son organisation interne, sont autant de sources d’informations pour comprendre l’évolution de la société, en fonction des valeurs qu’elle se donne. Déterminer les motivations qui forment les mentalités est une chose complexe relevant d’un ensemble systémique imbriquant l’histoire à des réalités géographiques, sociologiques, etc.

Le devenir du cimetière semble obéir pour beaucoup à des facteurs structurels; en l’occurrence, on découvre que les changements intervenant dans cet espace sacré sont liés à des phénomènes externes comme la composition de la population, l’adaptation d’idéologies à un contexte particulier. L’étude des différentes localisations des cimetières montre que celles-ci obéissent à des motivations profondes dont la société n’a pas nécessairement conscience au moment où les changements se produisent. On retrouve constamment l’imbrication de la peur et du pouvoir. Les peurs qu’il suscite ne sont pas inhérentes au cimetière : elles découlent du glissement des mentalités à une époque où les valeurs changent imperceptiblement, plaçant l’homme comme valeur centrale, et la possession comme moyen d’affirmer son humanité.

C’est le premier pas franchi vers une société moderne qui veut maîtriser son devenir. Conjointement se développe la nécessité de contrôler l’espace, comme instrument de pouvoir et d’affirmation de soi. Le lieu qu’une classe s’approprie la situe dans une hiérarchie et lui permet d’étendre les valeurs qui assurent sa survie. Le terme « classe » est à prendre ici de façon très générale; il s’agit d’une petite partie de la population détenant un pouvoir territorial, économique. Par ailleurs, l’organisation interne du cimetière, replacée dans le contexte historique adéquat, nous révèle la composition de la population, ethnique et religieuse, mais également témoigne des mutations d’une société, mutations qui transcendent les confessions et les origines. On peut donc lire non seulement l’inter pénétration des cultures, mais aussi, de façon plus générale, l’évolution des mentalités face à la mort, d’un désintérêt marqué au XXe siècle à un regain d’attention ces dernières années, malgré la courbe exponentielle des incinérations. On voit aussi des évolutions d’intensité différente pour le même phénomène observé, à la ville et à la campagne. Les constantes observées dans les cimetières depuis la deuxième moitié du XXe siècle sont l’expression d’une uniformisation grandissante, à une échelle locale, certes, mais néanmoins génératrice de valeurs qui tendent à devenir uniques pour une société pourtant d’origine composite.

Note (1)

Ce texte fait partie d’une série d’articles de notre grand dossier « Cimetières, patrimoine pour les vivants » tiré du livre du même titre par Jean Simard et François Brault publié en 2008.

Note (2)

Texte tiré de « Espace sacré en devenir profane ? Les cimetières de la région de Québec des origines à nos jours, témoins de l’évolution d’une société ». Québec, Université Laval, mémoire de maîtrise en géographie, 2001.