Géographe & Responsable coopération décentralisée chez Département de Seine-Maritime

Protestants et catholiques

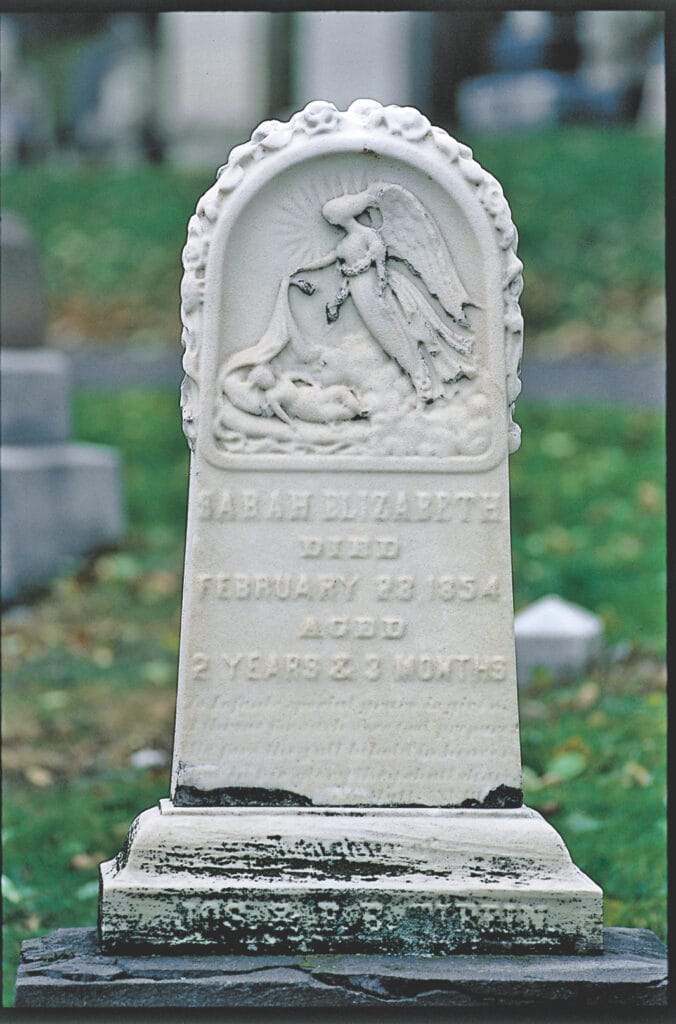

Certains symboles se prêtent davantage à l’interprétation avec un pourcentage d’erreur relativement limité : il s’agit des représentations caractéristiques des religions protestantes ou catholiques. Les religions protestantes, de par leur volontaire sobriété conforme à leur dogme, érigent des monuments dénués de symboles. Les représentations les plus fréquentes que l’on peut trouver sont des guirlandes de fleurs à vocation discrètement décorative. À l’occasion, sur des tombes datant du XIXe siècle, on trouve quelques symboles tels des agneaux, le plus souvent pour des enfants, symbolisant l’innocence et la pureté, ou encore le doigt du jugement de Dieu, symbole assez sévère représenté le plus souvent dans un médaillon.

Les mains jointes évoquent la prière fervente ou illustrent l’union de deux êtres que même la mort ne saurait séparer. Les croix sont rares parmi les protestants, mais extrêmement fréquentes chez les anglicans, dont le dogme ressemble beaucoup à celui des catholiques.

Parmi les diverses confessions protestantes, il est difficile de faire des distinctions concernant l’emploi des symboles. Le dénominateur commun du protestantisme, l’intériorité, s’exprime bien dans le cimetière : chaque personne choisit ses propres symboles en fonction de sa perception de la religion; les protestants sont laissés très libres, et ce dans chacune des subdivisions du protestantisme. De fait, on ne saurait dire que le méthodisme fait plus grand usage d’un certain symbole que le presbytérianisme : chaque personne à l’intérieur de sa tradition fait ses choix, de la même manière qu’elle entretient sa relation avec Dieu en se passant de médiateur. Les symboles dont nous avons parlé plus haut (agneau, mains jointes, etc.) se raréfient depuis la seconde moitié du XXe siècle. La sobriété reste de mise et pourtant se mâtine d’éléments profanes sur lesquels nous reviendrons plus loin.

Chez les catholiques, en revanche, les représentations symboliques sont très fréquentes : les plus courantes sont le blé et la vigne, la Vierge, le Christ, et de nombreuses croix sous des formes diverses. Le symbole joue un rôle important pour les catholiques; il est, en quelque sorte, un médiateur. Il sert de support à la relation de l’homme à Dieu; il est un mode d’expression de la croyance, une réalisation pragmatique, une image par laquelle l’individu instaure un contact direct avec son créateur. C’est une façon d’humaniser un concept, de le rendre tangible, mais aussi un palliatif qui permet de proposer du concret pour « fixer » l’abstraction. Le symbole fournit l’occasion d’affirmer sa foi, et de la rendre accessible en la convertissant en objet visible. Il donne à l’individu un point de repère, fournit un support à l’imagination, rend des abstractions palpables et substantielles.

On peut identifier la période d’érection d’un monument funéraire grâce à sa forme ou à son matériau. Des « modes » se lisent incontestablement dans le paysage du cimetière. Peut-on évoquer là le reflet de la société, par le choix des formes qui gouvernent une époque ? L’architecture funéraire à Québec apparaît très inspirée de l’architecture européenne, avec cependant quelques spécificités. L’héritage est incontestable, mais les formes architecturales s’autonomisent par rapport à leurs origines européennes. Au XIXe siècle, un des types de monuments les plus récurrents est l’obélisque. Cette forme néoclassique est particulièrement présente dans les cimetières protestants. Elle émerge en Angleterre dans les cimetières-jardins que le XIXe siècle voit naître, entourée de tout le corpus que le courant romantique entraîne. On perçoit avec le recul à quel point l’influence romantique a marqué les esprits autant que le paysage. Les cimetières-jardins sont la résultante d’une confluence d’éléments; ils sont certes enfants du romantisme qui propose une nouvelle perception de l’espace et donc un aménagement adéquat, mais aussi de l’anglicanisme. Cet aménagement de l’espace funéraire est fortement marqué par son origine anglaise. Sur le continent, le courant romantique émerge en France, dans un contexte de profondes mutations qui se bâtissent sur les cendres de la Révolution. Toutefois, le paysage continental latin, notamment au niveau des cimetières, reste largement marqué par le baroque. Son origine italienne n’est pas fortuite; le courant baroque, avec ses effusions de sentiments, sa grandiloquence, ses excès, sied bien à une Europe méridionale profondément catholique. L’Église utilise abondamment ce courant faisant appel à la mine d’éléments architecturaux qu’il propose pour réaffirmer son dogme et son pouvoir non seulement sur les esprits mais dans le paysage. Le cimetière n’échappe pas à cette influence, il en est peut-être même un fer de lance dans la mesure où le lieu de la mort se prête particulièrement à l’emphatique exaltation de la douleur, de la foi, de l’espérance. Les cimetières-jardins sont aussi le fruit d’une société consciente d’elle-même, qui se choisit progressiste, notamment au travers de conceptions hygiénistes. Les monuments en hauteur, tel l’obélisque, s’intègrent bien dans cet univers par leur élégante discrétion, leur classicisme, leur aspiration vers le ciel, le respect d’une nature livrée à elle-même, sans doute un des éléments les plus importants du corpus romantique. Ce thème du jardin comme lieu de mystère, lieu de la transgression, est déjà présent chez Shakespeare et trouve finalement son application spatiale dans le cimetière du XIXe siècle. En outre, le dénuement, l’absence de symboles sont l’apanage des religions protestantes, et s’accordent bien avec l’omniprésence de la végétation, contrairement au paysage funéraire catholique européen, très figé, paysage de pierre où l’humain et ses créations l’emportent sur la nature.

Au Québec, si l’architecture funéraire est issue du Vieux Continent, elle n’en affirme pas moins ses spécificités, dans le contexte unique du Nouveau Monde où ce qui est à construire compte davantage que l’héritage européen. La première particularité du paysage des cimetières québécois découle de l’originalité du contexte biculturel. Les interactions entre cultures catholique et protestante sont facilitées par le contexte du pays neuf. Les rancunes et souvenirs amers des luttes religieuses semblent être restés sur le Vieux Continent. De fait, les communautés francophones et anglophones sont plus perméables aux influences réciproques, et ce, de façon de plus en plus perceptible au fil des décennies. Par ailleurs, le paysage québécois est vierge de toute trace baroque et les cimetières catholiques, relativement jeunes par rapport aux cimetières européens, trouvent leur propre identité dans un contexte à l’histoire récente. Au XIXe siècle, la plupart des cimetières se déplacent, soit pour des raisons d’hygiène ou de place, comme le cimetière St. Matthew à Québec, ou pour des raisons politiques ou économiques, comme le premier cimetière catholique de Saint-Jacques-de-Leeds, qui est déplacé lorsqu’on ferme le chemin Craig pour ouvrir une nouvelle route. Les anciens cimetières sont, soit simplement détruits, comme le cimetière Saint-Joseph, près de Lévis, soit abandonnés.

Les nouveaux cimetières qui apparaissent sont localisés en périphérie pour des raisons officielles de gain de place et d’hygiène, mais aussi plus en profondeur pour des raisons stratégiques et idéologiques. La mort commence à devenir indésirable et les mentalités évoluent, au gré des nouvelles valeurs qui traversent la société : propriété, conservation. De fait, les cimetières neufs ne sont pas marqués par le lourd héritage baroque européen qui, même s’il ne concerne que les sections anciennes du cimetière, suffisent à leur donner un caractère particulier. Ces cimetières québécois catholiques, édifiés sur une terre perçue comme neuve et libre de tradition vont donc se créer une identité propre. L’innovation n’est bien sûr pas totale, puisque l’héritage européen n’est pas négligeable : de nombreux cimetières catholiques empruntent à la tradition anglo-saxonne le concept de cimetière-jardin. Le cimetière de Lévis, malgré ses larges monuments dont l’appartenance confessionnelle ne fait aucun doute, ressemble fort à un cimetière-jardin avec ses allées damées et sa belle végétation arbustive. Par ailleurs, les cimetières catholiques de Saint-Gabriel-de-Valcartier et de Saint-Jacques-de-Leeds semblent avoir été créés à des fins utiles et sans grand souci d’esthétisme.

Les statistiques issues du traitement des données offrent des moyens d’expliquer l’organisation du cimetière et de replacer dans leur contexte divers symboles et représentations. Dès lors, il est plus facile de tirer les conclusions qui s’imposent et de penser l’espace du cimetière tel qu’il se donne à voir aujourd’hui, avec sa longue histoire sociale et les mutations dont il fait l’objet ces dernières années. Les décors végétaux sur les pierres tombales sont fréquents, même dans les cimetières protestants, car ceux-ci ne sont pas porteurs d’un lourd sens symbolique; au contraire, ils contribuent à affirmer l’omniprésence de la nature et son primat sur l’homme qui, né de la terre, retourne à la terre. Les cimetières protestants et anglicans utilisent le décor végétal à 48,3 et 44,4 %. En effet, ceux-ci sont les seuls symboles, encore que le mot soit un peu fort, admis par les confessions protes tantes, puisqu’il s’agit là d’une représentation discrète, décorative et ne prêtant pas à une interprétation complexe. Le Mount Hermon offre moins de décors végétaux, probablement parce que le pourcentage de monuments anciens y est plus important en proportion que dans les cimetières de Saint-Gabriel-de-Valcartier et de Saint-Jacques-de-Leeds. Or, au XIXe siècle, les tombes protestantes et anglicanes étaient plus austères. Certes plus hautes, plus imposantes et bavardes, elles ne se caractérisaient pourtant pas par des représentations décoratives, considérées certainement par le goût de l’époque comme super flues. Le très faible taux de fleurs dans le cimetière méthodiste de Saint-Jacques-de-Leeds, très ancien lui aussi, participe de la même dynamique.

Poser de fausses fleurs sur une tombe est révélateur de la relation paradoxale qui se tisse entre les vivants et les morts : « Je veux t’abandonner, mais je ne veux pas que cela se voie. »

Par contre, le cimetière de l’Église unie, qui ouvre en 1925, offre largement prise à la mode contemporaine désirant ériger des tombes esthétiques. L’influence catholique francophone, très présente à Saint-Gabriel-de-Valcartier, explique la proportion de 83,3 % de décors végé taux dans ce cimetière. La présence de vraies fleurs est donc relativement fréquente dans les cimetières protestants bien que le culte des morts ne soit pas pratiqué. Les vivants doivent honorer leurs morts dans le souvenir, mais ne sauraient « commercer » avec eux. Au XIXe siècle, pourtant, les familles avaient coutume d’effectuer de longs trajets pour passer une partie de la journée dominicale auprès de leurs disparus. Devait-on voir là un rite à caractère plus social que religieux ? Est-ce l’influence des catholiques qui pousse les protestants à visiter les sépultures de leurs morts ? En tout cas, cette pratique disparaît avec le XXe siècle et prouve en quelque sorte l’adéquation de la religion protestante à notre société contemporaine, encline à se débarrasser de ses morts dans l’anonymat et la discrétion.

En revanche, le culte des morts pratiqué par les catholiques fait de leurs cimetières des lieux plus fleuris (62 % des tombes catholiques sont fleuries). Toutefois, la quantité de fleurs fraîches diminue de plus en plus au profit des fleurs en plastique. Ce geste de poser de fausses fleurs sur une tombe est extrêmement révélateur de la relation paradoxale qui se tisse aujourd’hui entre les vivants et les morts : « Je veux t’abandonner, mais je ne veux pas que cela se voie. » La culpabilité du vivant qui laisse ses morts seuls s’atténue grâce à la présence des fleurs qui offrent l’image d’une tombe visitée et entretenue, et d’une relation de fidélité, voire de dévouement. La conscience allégée, les vivants quittent le cimetière définitivement, laissant les morts exister entre eux. Autrefois, les visites et l’érection de beaux monuments reflétaient les luttes de pouvoir et d’importance des vivants. Aujourd’hui, les morts sont livrés à eux-mêmes et entretiennent un discours autonome qui se lit aisément dans le cimetière, où l’on voit les mêmes luttes se dessiner, avec moins de conviction, c’est vrai, mais sans le secours des vivants qui se sont désengagés. La croix est le symbole catholique par excellence. Les protestants l’utilisent peu, et, lorsque c’est le cas, la croix est nue. Un pasteur de l’Église réformée de France s’affirme « choqué » par la présence des crucifix dans les églises catholiques : « On entre dans l’église, et la première chose qu’on voit, c’est un corps mort, image de souffrance… Vous trouvez ça gai, vous ? » Peu de croix donc parmi les religions protestantes. Peut-être peut-on voir là aussi le souvenir des guerres de religions : la croix est un symbole catholique et les persécutions dont les protestants ont fait l’objet ont modelé leur tradition qui ne pouvait naturellement pas reprendre ce symbole. Chez les anglicans et les catholiques (71,5 % de croix dans leurs cimetières), la croix est omniprésente. Croix inclinée, elle est image de douleur et d’abnégation, rappelant le Christ portant sa croix avant la crucifixion. En extrapolant, on peut voir dans la croix l’image de l’homme, par sa forme d’abord, mais aussi par la composante symbolique qui la lie au martyre– et à la gloire – du Christ rédempteur. Si l’on se réfère au dogme catholique et à la promesse de Résurrection, on peut com prendre le rôle de la croix sur la sépulture – image de l’homme qui se tient « debout », presque « vivant » en l’attente de la Résurrection. La croix couchée représentée sur une dalle ou un caveau figurera plutôt le sommeil, élément extrêmement récurrent dans tous les cimetières, sorte d’alternative, de repos transitoire avant la Résurrection finale. On pourra s’étonner de trouver un pourcentage supérieur de croix dans les cimetières protestants plutôt que chez les anglicans dans notre échantillonnage. On peut imputer cela à l’influence catholique dans la paroisse de Saint-

Gabriel-de-Valcartier, où les confessions protestante et catholique cohabitent durant un certain temps. Par ailleurs, le pourcentage élevé de croix au Mount Hermon est dû à sa composition majoritairement anglicane. Le blé et la vigne, figurant le pain et le vin distribués à la dernière cène, sont des symboles fréquents. Le Christ revient fréquemment sur les pierres : Christ en gloire, en portrait ou en pied. Les années 1960 et 1970 voient une prolifération de représentations du Christ sur les sépultures. La Vierge Marie est également présente, parfois sous forme de statuette posée sur le rebord de la stèle. Les agneaux, symboles de pureté et d’innocence, caractérisent souvent les tombes des enfants. C’est un des seuls symboles présents chez les protestants, qui préfèrent le plus souvent des extraits de psaumes.

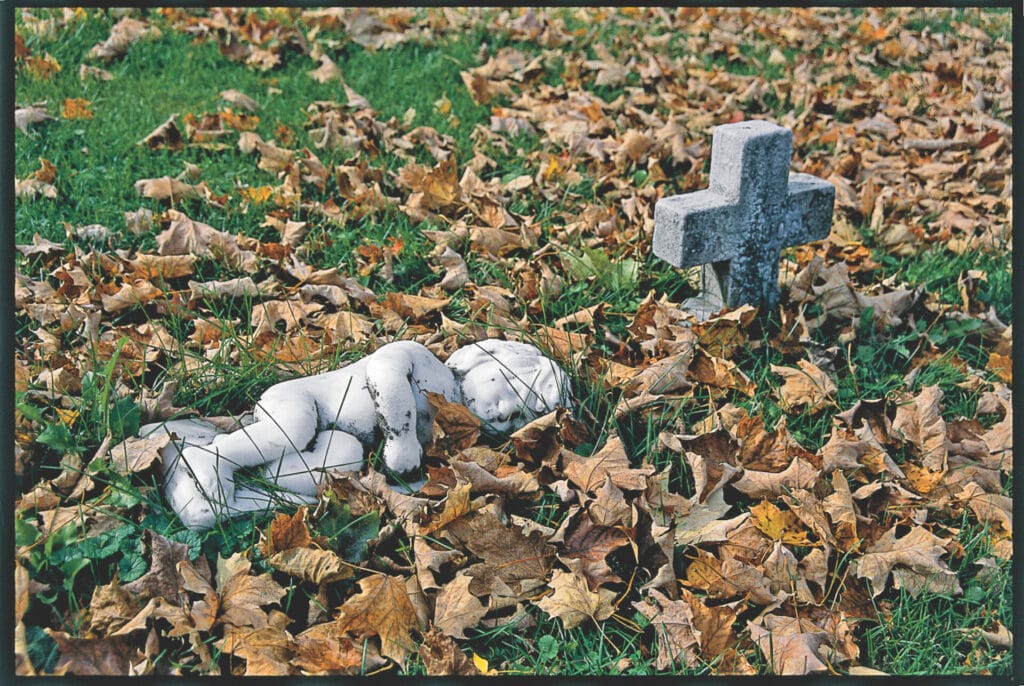

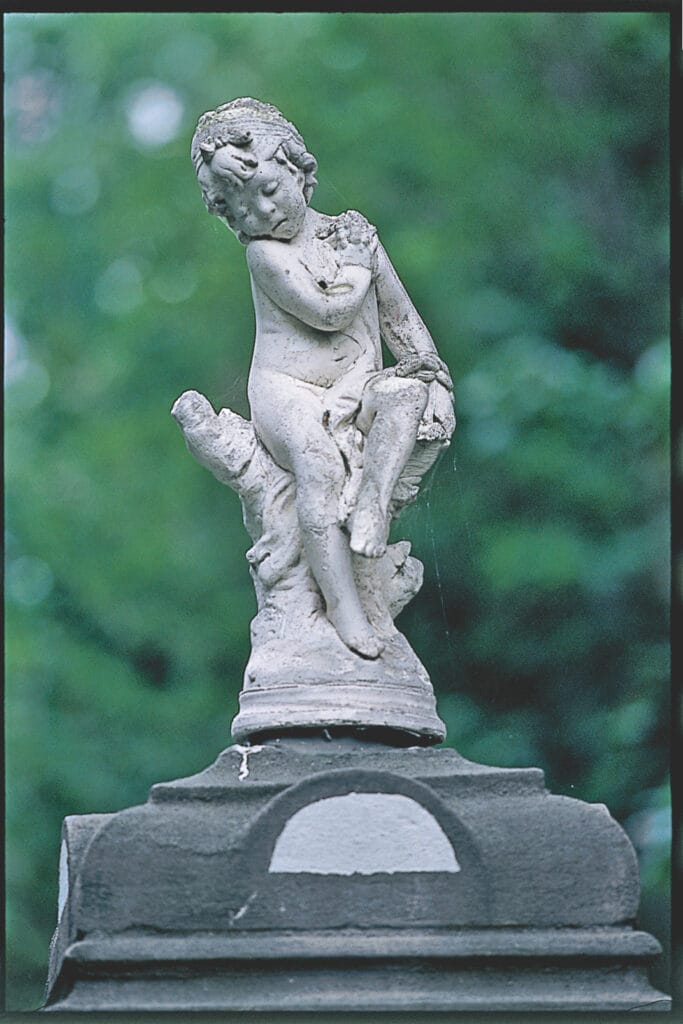

L’angelot est l’allégorie de l’enfant mort. Cette angélisation du disparu permet de remplacer l’intolérable équation « né pour mourir » par « né pour être un ange ».

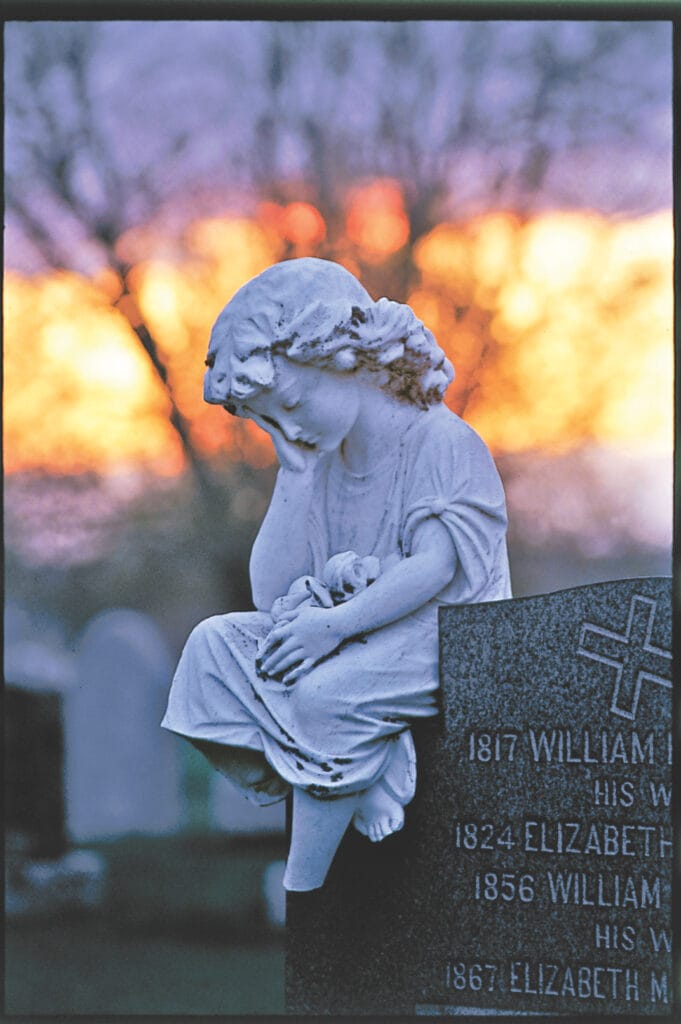

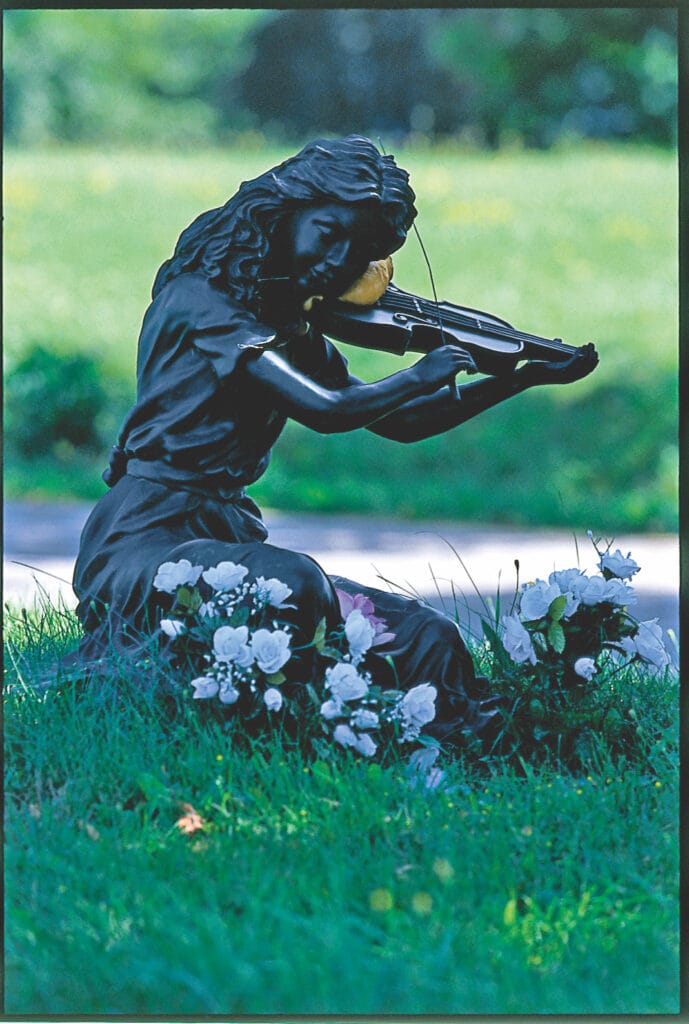

Enfin la statuaire est un élément plus rare mais plus remarquable. Peu de statues sont élevées après 1920. Plus fréquentes dans les cimetières catholiques, de Lévis et de Saint-Gabriel-de-Valcartier notamment, on en trouve toutefois certaines dans les cimetières protestants, comme le Mount Hermon qui en compte trois, représentations marginales peu en adéquation avec l’esprit du protestantisme. Les statues représentent habituellement des femmes, à part un Christ portant sa croix qui se trouve à Lévis.

La femme est à la fois l’image de la victime, mais aussi de l’espérance, et parfois l’allégorie de la mort. Peut-être donne-t-elle à la mort une couleur plus rassurante, maternelle et chaleureuse : « Songez combien plus proche de la mort est la vie, cette tiédeur, que du soleil et de ses milliards de degrés centigrades ! » (Francis Ponge 1962). En outre, le rôle de la femme, toujours au service de l’homme dans des cas semblables, est soit de pleurer éternellement le disparu et d’en faire son éloge, soit de se faire l’image d’un devenir plein d’espoir, « chavirant de voyages » (Jean-Claude Renard 1947), comme cette femme au cimetière Mount Hermon qui s’appuie sur une ancre et porte son regard au loin. Si l’ange est une représentation baroque par excellence sous sa forme adulte, lourde de sens et de méditations, l’angelot, petit enfant potelé doté d’une paire d’ailes, est porteur d’une signification beaucoup plus élémentaire. On en trouve quelques-uns dans le cimetière Mount Hermon, mais ils sont présents en général dans les cimetières catholiques, et systématiquement sur des tombes d’enfants. L’angelot est l’allégorie de l’enfant mort. Cette angélisation du disparu est un processus fréquent dans de tels cas; il permet de remplacer l’intolérable équation « né pour mourir » par la plus rassurante « né pour être un ange ». On peut ainsi chercher quelque réconfort dans la perspective de l’enfant « élu », qui s’en va dans les limbes auréolés de lumière. L’enfant-ange apparaît touché par la grâce, éternelle image de pureté dont l’innocence reste intacte.

Les symboles religieux sont présents sur 14,6 % des tombes catholiques, contre 5,1 % pour l’ensemble des cimetières protestants et anglicans. Ce taux apparaît faible pour la religion catholique, mais il est l’illustration de la déprise du christianisme au XXe siècle. La proportion dans les cimetières protestants et anglicans ne surprend pas dans la mesure où l’on sait que ces religions issues de la Réforme déconsidèrent toute forme de symbole. Les prières, pour l’ensemble des cimetières catholiques, sont présentes sur 11,2 % des stèles, mais sur 21,3 % des tombes en milieu catholique rural. En revanche, pour les religions protestantes et anglicane, il s’agit de 34 %. Ceci s’explique par l’habitude protestante d’écrire dans l’épitaphe des extraits de la Bible, souvent des psaumes. Ceux-ci expriment une perception de la religion différente, fondée sur le contact direct entre Dieu et les hommes, par le biais d’un seul médiateur : la Bible. Les catholiques, en revanche, ont traditionnellement laissé une large place à l’interprétation offerte par les hommes d’Église. L’utilisation de symboles, de représentations, traduisent cette propension à recourir à des médiateurs entre le monde céleste et le monde terrestre.

Les nouvelles représentations

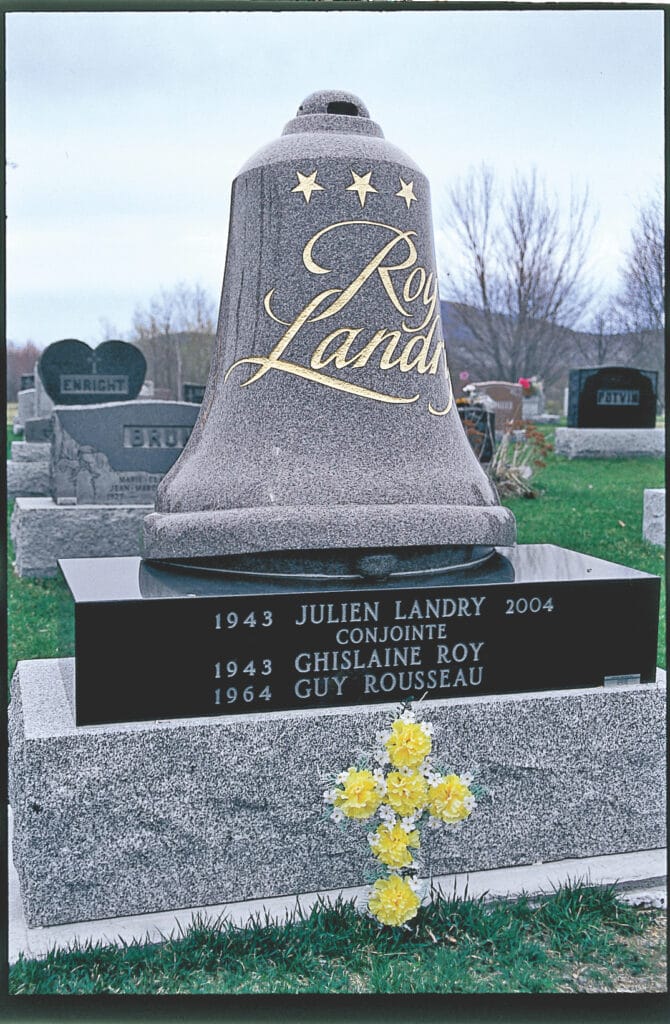

La présence importante de monuments récents parmi les cimetières catholiques s’explique par la composition de la population majoritairement francophone. Il s’agit de 29,3 %, contre 9,2 % dans les cimetières anglicans et protestants. Le pourcentage très élevé de monuments contemporains dans le cimetière catholique de Saint-Jacques-de-Leeds est remarquable : 50 %. Ceci est dû à sa création récente. On observe une progression exponentielle de larges stèles basses; il s’agit là de monuments souvent imposants, peu élevés mais très longs, plus « telluriques » que les lames verticales. Même s’ils sont discrets dans leur épitaphe ou dans leur ornement, ils témoignent d’un investissement des vivants pour leurs morts. Les stèles modernes, faisant preuve d’un désir évident de se singulariser, se trouvent presque exclusivement dans les cimetières catholiques. Il s’agit de 6,6 % des tombes à Lévis, de 11,4 % à Saint-Gabriel-de-Valcartier, et de 25 % à Saint-Jacques-de-Leeds. Ces pourcentages très divers sont extrêmement révélateurs des mentalités contemporaines qui s’expriment dans le cimetière. À Lévis, le taux de stèles modernes est faible, et ce ne sont que des monuments assez marginaux par rapport à l’ensemble. Ceci s’explique en partie par la diversité chronologique établie dans les cimetières. Cette étude étant diachronique, un phénomène apparu depuis seulement une vingtaine d’années ne saurait se lire clairement dans le paysage du cimetière, en raison de la faible proportion de stèles par rapport à l’ensemble qu’il peut concerner. Par contre, le cimetière de Saint-Jacques-de-Leeds étant plus récent, la proportion de tombes récentes est plus grande, donc le taux de stèles porteuses d’indicateurs particuliers, plus important. Toutefois, cette raison n’est pas seule en cause. On peut invoquer la diversité des mentalités entre le milieu urbain et le milieu rural. Dans ce dernier, les pratiques religieuses sont encore vivantes, bien davantage qu’en milieu urbain où les mutations sociales et économiques récentes ont largement favorisé la déprise religieuse.

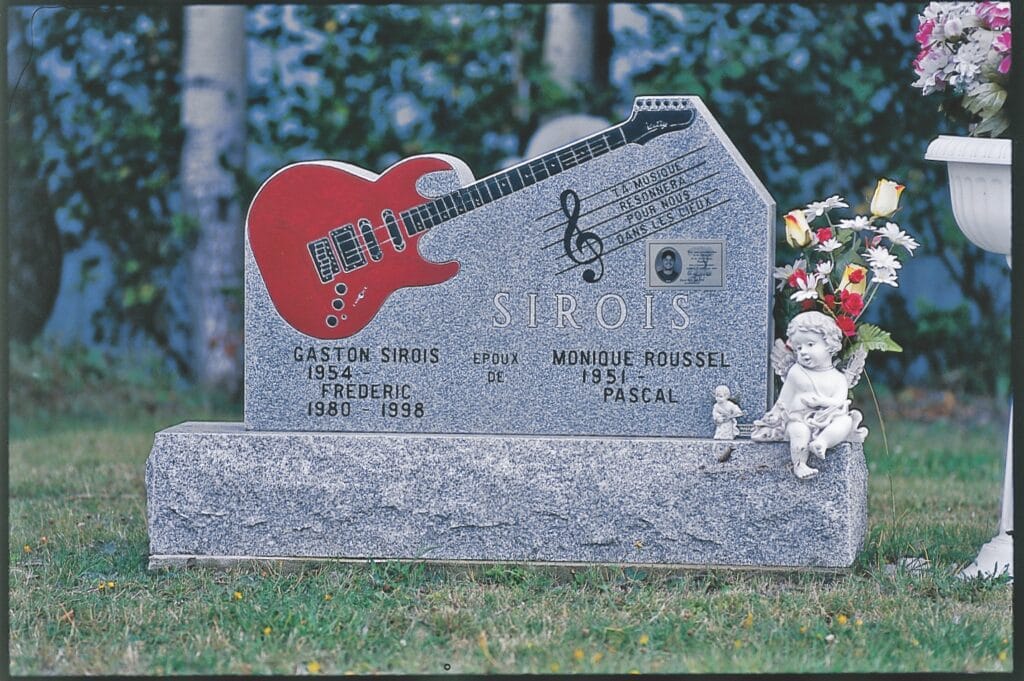

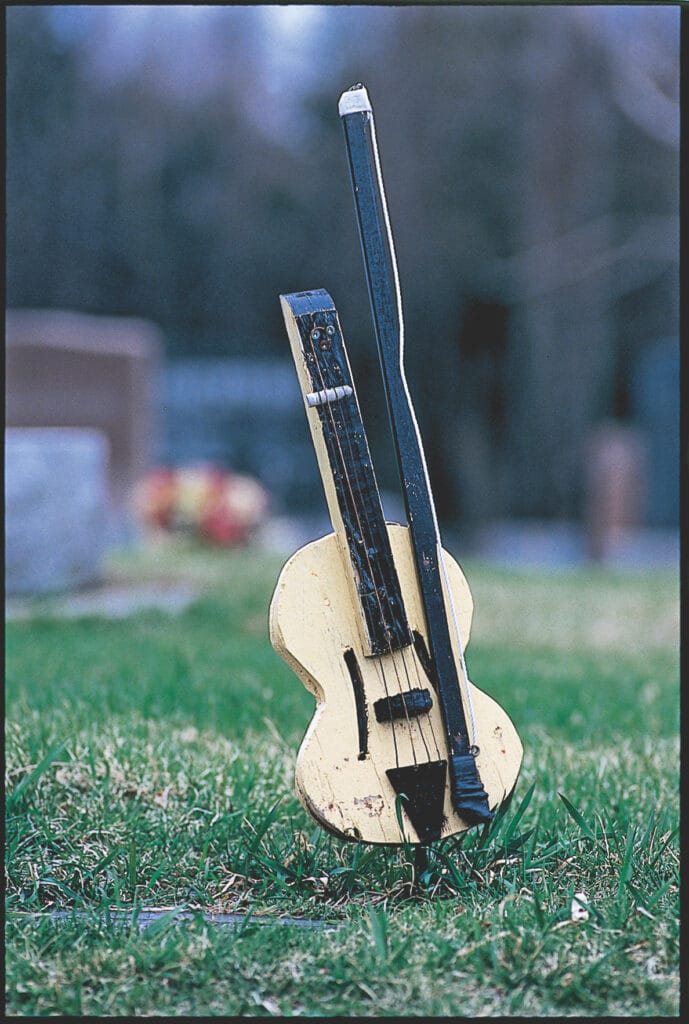

On peut donc voir à Saint-Jacques-de-Leeds un regain d’intérêt pour la sépulture; entendons par là que de nombreuses personnes sont prêtes à investir pour posséder une jolie tombe, ce qui témoigne de leur croyance en une instance supérieure qui les incite à ne pas se débarrasser de leurs morts sans égards particuliers. On ne peut affirmer qu’il s’agit là d’un retour du catholicisme, tant ces tombes modernes semblent s’éloigner de celui-ci. D’autres valeurs ont pris la place des valeurs traditionnelles, et les représentations s’en ressentent : elles sont beaucoup plus individualistes, mettant l’accent sur ce que fut le défunt, affirmant sa personnalité dans le monument. Ces tombes font souvent preuve d’une architecture déstructurée, profondément moderne, ce qui les rend remarquables dans le paysage aplati et uniforme du cimetière contemporain. Doit-on voir là le désir de s’affirmer dans son être, lassé d’exister dans une société banalisée et normative? Le fait est que le monument funéraire, pourvu qu’on en ait les moyens, peut laisser libre cours à toute originalité, à toute incongruité. Le respect voulu par l’endroit, la distance silencieuse qui sépare les morts des vivants dans le cimetière, permet à l’individualité de s’exprimer en sécurité : nul risque de rencontrer une levée de bouclier ou un jugement incisif. La mort protège l’individu : on évite de se moquer des morts, par respect, et par crainte, qu’on l’admette ou non. Si la société a tendance à « couper les têtes qui dépassent », elle laisse ses morts en paix, les croyant un peu hâtivement incapables de s’exprimer. Pourtant, c’est un fait avéré que les monuments, après un long silence, reprennent lentement la parole, discrètement, en essayant de trouver leur place, en dénonçant doucement la société qui les met à l’écart et tente de les empêcher de vivre au nom de son matérialisme athée.

Depuis une vingtaine d’années se dessine un genre de représentation funéraire tout à fait novateur. Il s’agit de paysages, comprenant souvent un cours d’eau, des arbres ou des montagnes… Parfois un couple est intégré à l’image.

Le symbolisme porté par ces images déroge totalement au modèle chrétien et ressemble davantage aux philosophies orientales. Même si on peut trouver des points communs à l’un et à l’autre, les modes d’expressions diffèrent considérablement. L’eau qui coule est symbole de vie, les arbres qui s’élèvent vers le ciel évoquent une instance supérieure, la montagne, la force et la sagesse. Du tout se dégage une profonde sérénité. Ce « retour » de la représentation est sans doute lié à la montée exponentielle du bouddhisme et des philosophies orientales qui s’adaptent à l’environnement de tradition chrétienne, et donc viennent s’exprimer dans les cimetières. Ceci montre que malgré la déprise des religions traditionnelles, qui ne semblent plus répondre aux demandes des gens, le besoin de se référer à une instance supérieure, de sacraliser certaines choses, comme l’amour du couple, restent bien présents, et sont même grandissants. Notre société est prompte à diffuser un nouveau système de valeurs fondé sur le capitalisme, la productivité, la consommation de masse. Celui-ci commence à faire preuve de ses limites et la déréliction dans laquelle sont laissés les gens les pousse à chercher ailleurs des éléments de sacralité qui sauraient transcender ce quotidien matérialiste et abrutissant. Regain de spiritualité, d’intérêt pour la mort à laquelle les philosophies orientales accordent une large place ? Il est encore tôt pour se prononcer car ces nouvelles représentations ne sont encore présentes que sur un pourcentage faible des sépultures, et la montée de l’incinération contredit ce processus. Pourtant, une évolution croissante de ce phénomène est visible sur les dernières années.

De nouvelles valeurs ont pris place et les représentations s’en ressentent : elles sont beaucoup plus individualistes, mettant l’accent sur ce que fut le défunt, affirmant sa personnalité dans le monument.

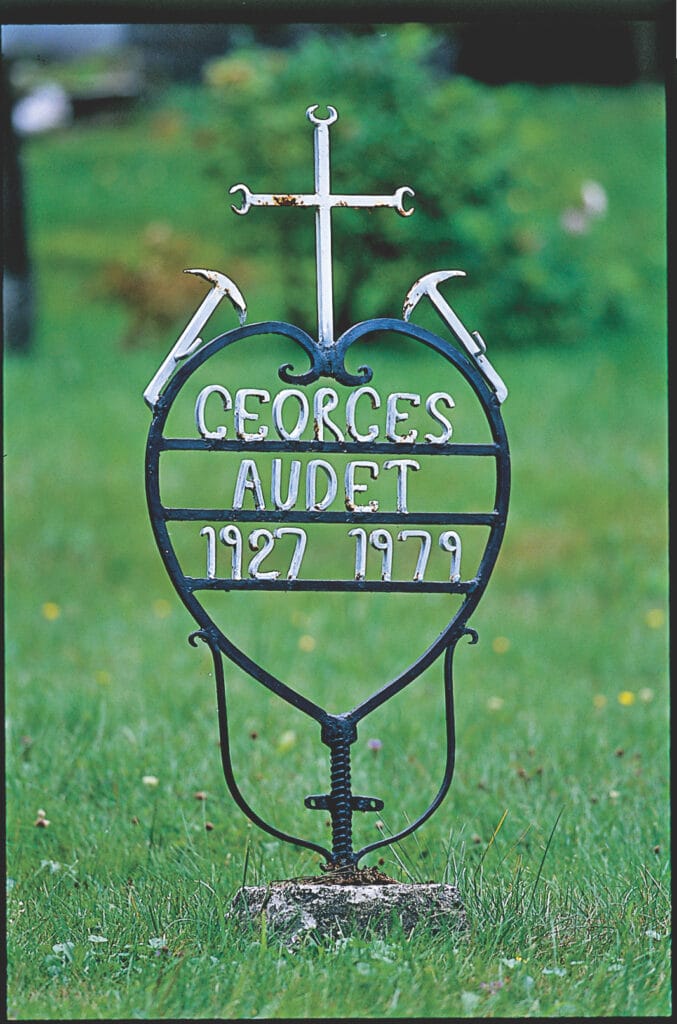

Après le long silence des pierres tombales intervient un autre discours qui n’est plus lié à la religion cette fois mais se fait très personnel. Il s’agit de représentations évoquant le disparu. Au cimetière de Lévis, des chaussons de danse et un ours en peluche sur la tombe d’une fillette. À Saint-Jacques-de-Leeds, une tronçonneuse, et, plus loin, une moto. Ces représentations témoignent d’un regain d’importance donné aux morts. On les débâillonne. Et leur objet n’est plus d’exprimer leur espoir ou leur religion, mais leur propre individualité. Cela témoigne peut être, dans une société de masse où l’anonymat est roi, du désir d’affirmer son identité, de crier son existence. Le monde a voulu faire de moi un petit maillon dans la chaîne? Aujourd’hui, je suis mort et je vais clamer éternellement mon individualité. Le monument, comme au XIXe siècle, redevient le prolongement de l’être, même si les motivations des protagonistes sont différentes.

Si j’affirme ce que j’étais dans ma pierre tombale, je gagne une dimension d’existence hors du temps, et rien ni personne ne pourra plus m’atteindre. Ces symboles profanes occupent 6,9 % des tombes catholiques, mais 14,9 % des sépultures catholiques en milieu rural, ce qui confirme ce que nous avons dit précédemment : les milieux ruraux semblent accorder plus d’importance à la sépulture, et cherchent à la rendre attrayante, parlante. On retrouve également ce type de représentation dans les cimetières protestants ruraux (9,7 %) et anglicans ruraux (5,5 %). Par contre, ces symboles profanes sont pour ainsi dire absents du Mount Hermon.

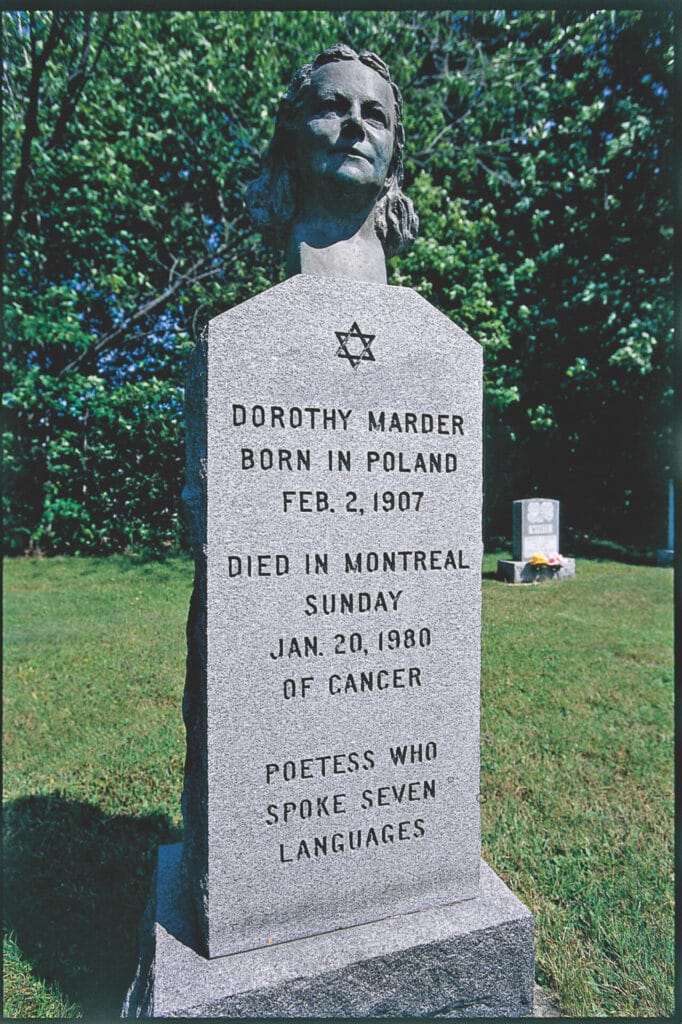

Deux raisons à cela : son ancienneté, qui fait des tombes récentes une proportion noyée dans l’ensemble, et sa position urbaine, dans laquelle ce renouvellement de la religion est moins sensible. On peut s’étonner de voir de tels symboles fleurir aussi dans les cimetières protestants. En effet, dans les cimetières catholiques, le symbole a glissé du sacré vers le profane ; tandis que dans les religions protes tantes, on passe d’une anémie de symboles aux symboles profanes. Ceci s’explique par le fait que c’est toute la chrétienté qui est touchée par la déprise de religion, et pas seulement le catholicisme. La désacralisation laisse donc le champ ouvert dans les confessions protestantes pour l’expression de nouvelles religions, mélange de croyances traditionnelles et de philosophies plus récemment parvenues dans nos sociétés. Il semble que les croyants, loin d’adhérer corps et âme à une religion unique, prennent deci-delà des éléments en lesquels ils se reconnaissent. À l’heure où l’on prône la diversité culturelle, les différentes croyances se diffusent et chacun est libre de s’attacher à la culture qui lui plaît. Les mentions personnelles sont peu présentes dans les cimetières catholiques (6 %), qui préfèrent l’usage de représentations. Par contre, les cimetières protestants en comptent sur 24,7 % de leurs monuments, l’écrasante majorité allant au cimetière Mount Hermon. De fait, ces mentions sont le plus souvent celles de la profession, des causes du décès. Ces choses se lisaient fréquemment au XIXe siècle. Dans les cimetières catholiques ruraux, ces mentions représentent tout de même 12,7 %. On peut se douter que dans ce cas, les mentions ne sont pas celles qui étaient courantes au XIXe siècle, mais sont plutôt des mentions plus récentes comme des poèmes, des paroles de chansons, etc. Cette tendance est à mettre en relation avec la croissance du taux de symboles profanes et de monuments modernes.

L’étude de l’échantillonnage permet donc de tirer de nombreuses conclusions. La déprise de la religion n’est plus à démontrer; elle est visible dans le temps long à l’intérieur du cimetière par l’abaissement des stèles, leur mutisme après la deuxième moitié du XXe siècle, la déperdition de la symbolique funéraire. Toutefois, une nouvelle tendance se dessine, encore naissante, mais qui s’affirme au fil des années; ce sont ces stèles modernes, qui s’expriment tant dans leur architecture que dans les représentations qu’elles portent gravées, ou dans des épitaphes à valeur plus personnelle. Ces stèles sont la vivante expression d’une contestation. Peut-être procèdentelles d’un désir de se distinguer, de s’élever au-dessus de la masse, par l’érection d’un monument remarquable par sa taille ou son allure, surtout dans un petit village comme Saint-Jacques-de-Leeds qui ne compte que 800 habitants. Toutefois, cette hypothèse est contredite par le fait que le besoin de reconnaissance sociale, s’il existe, va plutôt se manifester dans des posses ions matérielles telles qu’une maison, une voiture. Le cimetière n’est plus le lieu privilégié de l’expression d’un statut social qu’il était au XIXe siècle, puisqu’il se trouve plutôt déserté aujourd’hui, la proportion des incinérations augmentant, et le culte des morts s’étiolant. Le cimetière deviendrait plutôt le lieu d’expression de croyances religieuses éventuelle ment novatrices dans le contexte local, retrouvant de la sorte une mission plus conforme à sa fonction première. Ce qui prime dans l’expression du sentiment religieux n’est plus la confession qu’il soutient mais la nécessité pressante de donner un sens à la mort, en l’insérant dans une dynamique spirituelle par rapport à laquelle elle puisse trouver sa place.

Par ailleurs, la religion catholique, même si elle est encore dominante, en particulier dans les milieux ruraux, ne répond plus de façon satisfaisante aux demandes d’une population prise dans les mailles d’un monde matérialiste qui étend ses valeurs fondées sur le profit à tous les domaines de l’existence. Le catholicisme peut sembler un peu éloigné des contingences de la vie quotidienne. Nombreux sont ceux qui, cherchant encore à croire, à vivre une spiritualité qui aide à supporter leur existence, vont se mettre en quête de quelque chose de neuf, de plus pragmatique peut-être, quelque chose qui n’aurait rien à voir avec le monde occidental, capitaliste et matérialiste, quelque chose de dissocié de ce monde qui nous voit naître et auquel le catholicisme se trouve associé malgré lui. Cela explique en partie l’engouement récent de nombreuses personnes pour les philosophies orientales, encore à l’abri du monde occidental. En outre, la croyance en l’au-delà, qui devient indépendante de la croyance en Dieu, grandit et mêle sciences occultes et spiritisme à un fond de dogme chrétien. Le paranormal se développe corrélativement aux sciences exactes, qui, malgré leur prétention globalisante, ne peuvent répondre aux questionnements fondamentaux tels que celui qui concerne la mort. La quête d’immortalité qui ne cesse d’agiter l’homme est profondément irrationnelle, et celui-ci reste réticent à voir dans la mort une irréparable finitude. Il lui faut donc trouver des solutions de rechange, un moyen d’investir la mort, de lui donner un sens dans un ensemble spirituel.

Note (1)

Ce texte fait partie d’une série d’articles de notre grand dossier « Cimetières, patrimoine pour les vivants » tiré du livre du même titre par Jean Simard et François Brault publié en 2008.

Note (2)

Texte tiré de « Espace sacré en devenir profane ? Les cimetières de la région de Québec des origines à nos jours, témoins de l’évolution d’une société ». Québec, Université Laval, mémoire de maîtrise en géographie, 2001.