Géographe et auteure

Au début du Moyen Âge, pour établir un cimetière, on construit une église. En langue médiévale, le terme « église » désigne le bâti- ment lui-même et l’espace alentour. La fonction cimetériale commence à l’intérieur de l’église et se poursuit sur le pourtour extérieur et particulièrement sous les gouttières, car les eaux de pluie, selon ce que l’on croyait, absorbaient le sacré de l’église en ruisselant le long du toit et contre les murs. L’inhumation dans l’église est un privilège réservé aux dignitaires laïcs et ecclésiastiques, aux fondateurs, puis aux bienfaiteurs de la communauté à qui des chapelles sont parfois consacrées. Rare aux temps antiques, ce mode d’inhumation s’impose au Moyen Âge et se développe aux temps modernes.

Dans l’église, le tombeau abrite la dépouille du saint ou de l’illustre personnage afin que le peuple puisse, par le toucher, recevoir le flux magique. Quant au commun des mortels, il sera inhumé dans la cour de l’église. Le cimetière médiéval se compose de l’aître (atrium) et du charnier (carnis), c’est-à-dire d’une petite cour rectangulaire (l’aître) entourée de galeries couvertes, de chapelles funéraires et d’ossuaires (le charnier). L’un des murs qui clôt l’espace est mitoyen à l’église. L’espace central est occupé par de rares tombes marquées d’une croix, d’une stèle ou d’une dalle. C’est là, dans la partie nue de la cour, que se trouvent les fosses communes dont au moins une est laissée ouverte. Utilisées durant les grandes épidémies qui touchèrent les villes surpeuplées du XIIIe siècle, ces fosses demeurent, jusqu’au XVIIIe siècle, le mode commun de sépulture des gens modestes.

À côté des tombes, on voit aussi des monuments à usage liturgique : croix, autel, chaire à prêcher et lanterne des morts. Au XIVe siècle, le sous-sol de l’aître est rapidement saturé de tombes. Les dépouilles sont alors rangées dans des enfeus, sous les galeries voûtées (charnier) qui, peu à peu, bordent la cour. Le cimetière prend alors des allures de cloître. Au XVe siècle, on manque encore de place! Les os desséchés sont retirés de la terre et du sous-sol de l’église et exposés artistiquement dans les galetas situés au-dessus des charniers.

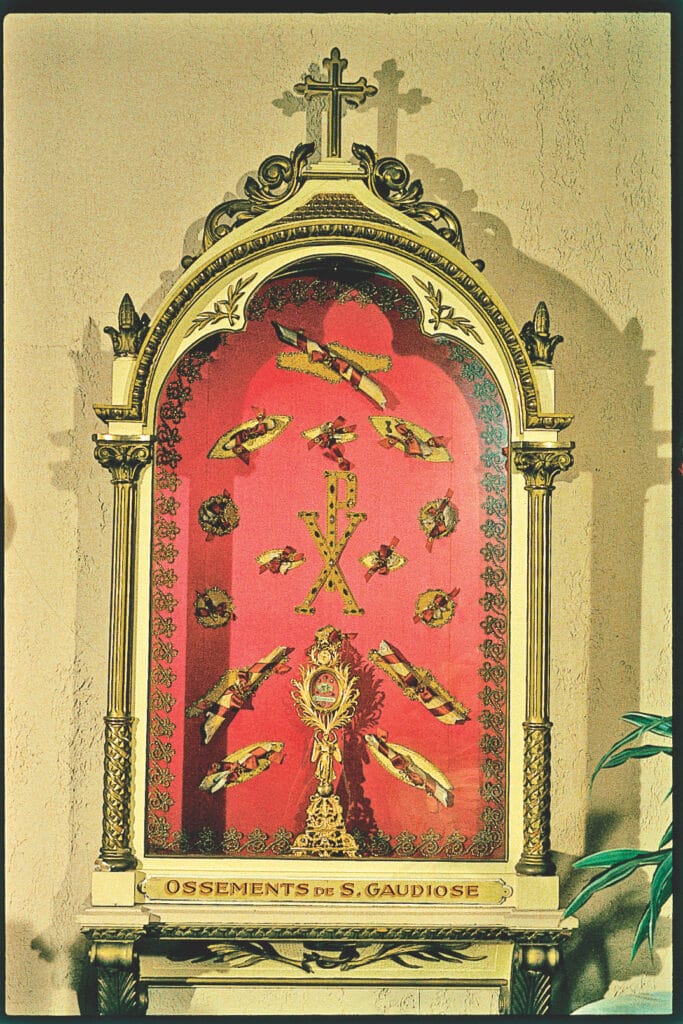

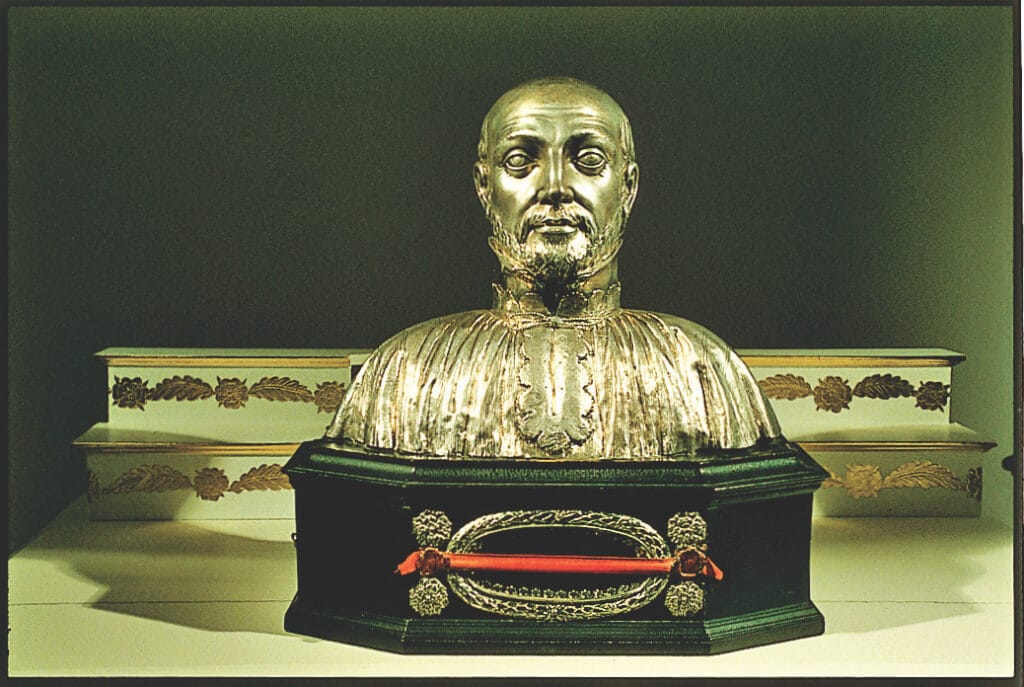

Le culte des reliques est également associé aux martyrs de la primitive Église. Les reliques sont dites « insignes » quand elles proviennent de la croix de Jésus-Christ ou du corps d’un saint; « non insignes » ou « secondaires » si elles n’ont que touché le corps d’un saint. Elles sont exposées dans des reliquaires.

À Paris, le cimetière des Innocents représente l’image type du cimetière médiéval. À Québec, chez les Augustines de l’Hôtel-Dieu, on trouve un bel exemple de survivance de cette pratique de regroupement des ossements : en 1843, leur cimetière étant rempli, les religieuses obtiennent la permission de faire un caveau avec entrée par le cimetière. Le 14 juin 1888, on peut lire dans les Annales : « Depuis plusieurs jours, notre chère sœur Saint-Alexandre travaille au caveau du cimetière […] Elle a blanchi les murs et lavé le pavé, rangé en ordre, sur des planches, les crânes et les principaux ossements de nos saintes devancières […] »

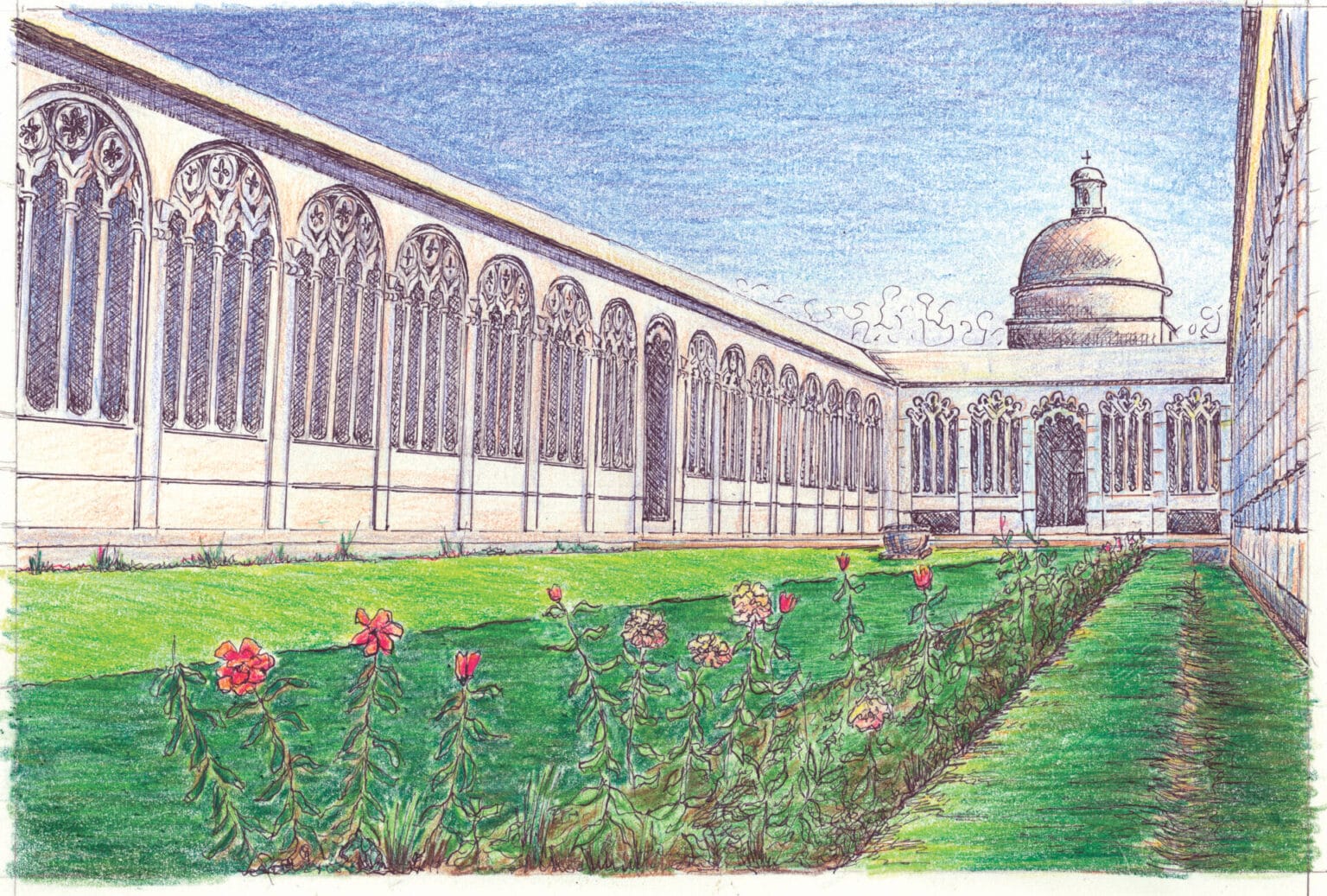

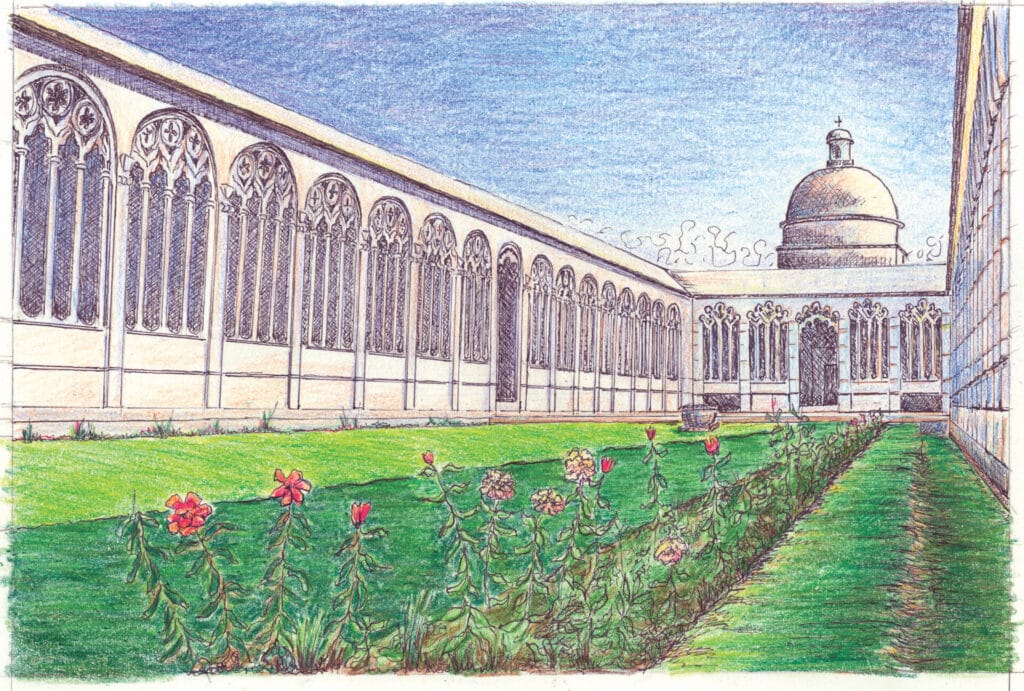

L’aître-charnier perdure jusqu’à la fin du XVIIIe siècle. Cependant, dès le XIIe, un autre type de cimetière existe déjà. Plus vaste que l’aître, ce cimetière est également voisin de l’église. De forme irrégulière, tracé dans les limites de l’enceinte ecclésiastique, il est fermé d’un mur bas ou bordé d’une haie. De grandes portes offrent un accès aux charrettes. À l’intérieur se trouve un vaste espace à ciel ouvert où de petits rectangles marquent l’emplacement des fosses communes. L’ornementation se résume à quelques petites croix isolées ou encore à une grande croix collective qui s’élève au centre du lieu sacré. À la même époque apparaît dans le cimetière français la lanterne des morts en forme de colonne dont on attribue la diffusion aux moines bénédictins et cisterciens. Ces hautes colonnes singulières au sommet desquelles on allume des feux servent à éloigner les revenants (les morts insatisfaits) et les démons. En Europe centrale et orientale, la colonne sera remplacée par une maisonnette ou une simple niche où brûle la lumière. Au XIIe siècle, en Italie, l’urbanisme médiéval invente le campo santo. Les morts y sont séparés des vivants par une enceinte architecturale forte, de forme carrée ou rectangulaire, qui rappelle le cloître des monastères. Le campo santo de Pise, par exemple, com- porte des arcades gothiques qui entourent le cimetière collectif. Le campo santo est destiné à devenir un modèle dans la péninsule.

Contrairement aux premiers siècles du christianisme, il y a peu d’inscriptions funéraires au Moyen Âge. Seul compte maintenant le lieu de la sépulture. La tombe est anonyme car l’Église prend en charge la dépouille jusqu’au jour de la résurrection. Au XIe siècle s’amorce une nouvelle période, longue et continue, pendant laquelle le tombeau, souvent dissocié du corps, devient objet de commémoration, tant pour l’élite que pour les gens du commun qui cherchent à sortir de l’anonymat. On assiste au retour des inscriptions funéraires, pratiquement absentes depuis huit à neuf cents ans. Avec l’inscription réapparaît l’effigie évoquant le défunt. Les gisants gravés sur plaque ou en relief se multiplient dans les églises et les abbayes. Ces tombes monumentales sont toutefois réservées aux personnages illustres. Dans les cimetières extérieurs, le retour de l’inscription funéraire coïncide avec la disparition du sarcophage anonyme. Le besoin d’affirmer son identité dans la mort se manifeste par des épitaphes qui vont, au fil des siècles, devenir de plus en plus bavardes. Du silence anonyme, on passe à la brève notice d’état civil puis à l’histoire biographique qui précise la filiation. Dans la société des défunts, il y a aussi les exclus, ceux qui n’ont pas droit à la sépulture ecclésiastique et qui n’ont accès ni à l’église ni au cimetière. C’est le cas des excommuniés, des hérétiques et des suppliciés non réclamés. Les condamnés à mort n’y ont pas droit sauf après l’autorisation du pouvoir civil. Les gens reconnus coupables d’hérésie ou de sorcellerie sont condamnés au bûcher et leurs cendres jetées au vent. Ce fut le cas pour Jeanne d’Arc. Les suicidés, tout de même admis au cimetière, sont généralement enterrés dans la partie nord, considérée comme le domaine du Diable. Leur corps est alors hissé par-dessus le mur de pierre, l’entrée officielle leur étant refusée. En France, l’inhumation des protestants pose à la monarchie un problème délicat à résoudre. L’Édit de Nantes (1598) prescrit que chaque ville d’exercice doit se munir d’espaces pour accueillir les dépouilles des hérétiques. En attendant ces aménagements, l’inhumation en terre catholique est tolérée.

Le cimetière médiéval a une double fonction comme lieu d’inhumation et lieu public. Le mot cimetière peut même désigner un lieu où on a cessé d’enterrer, ou même on n’a jamais enterré. Avec l’église, le cimetière est le foyer de la vie sociale. Cette double fonction s’explique par le droit d’asile. En effet, le saint patron assure aux vivants qui l’honorent sa protection temporelle comme aux défunts qui lui confient leur corps, sa protection spirituelle. Ainsi le pouvoir laïc s’arrête devant le mur de l’église et du cimetière. La fonction d’asile du cimetière fait de ce dernier un lieu de rencontre, de résidence, de proclamations et de sentences, de promenade, de réjouissances et de commerce, qu’on y enterre ou pas. Des maisons construites au-dessus des charniers abritent soit des prêtres, soit des laïcs. Des réfugiés qui ont demandé asile et qui refusent de quitter le cimetière s’installent dans des chambres au-dessus des charniers. On habite et on fréquente donc le cimetière sans s’émouvoir le moindrement du spectacle permanent des ossuaires et des fosses en perpétuel renouvelle- ment. On y tient boutique, y vendant du pain, du vin, de la bière. Pensons aux halles de la foire Saint-Germain qui étaient contiguës au cimetière Saint-Sulpice, et aux halles de Paris, voisines du cimetière des Innocents. Écrivains publics et prostituées, entre autres, fréquentaient ces lieux. Pendant très longtemps donc, le cimetière fait office de grand-place, de forum ou de mail où se côtoient dans la plus grande indifférence vivants et morts.

Au XVIIIe siècle, en Europe, l’inhumation intra-muros est toujours privilégiée. Si on ne construit plus de charniers sous la forme traditionnelle, les plus importants restent en fonction. Au cœur de la ville, Paris conserve son charnier, celui des Innocents, qui dessert une quinzaine de paroisses. Entre l’église-cimetière et le grand cimetière à ciel ouvert, le charnier existe sous différentes variantes en France, dans le monde germanique et en Italie (campo santo). La pratique de l’inhumation dans les églises catholiques a atteint à cette époque un stade ultime de développement. Le monde protestant s’est laissé gagner à son tour : en Angleterre, on trouve de grands tombeaux cénotaphes dans les édifices cultuels; en Suède, l’Église luthérienne emboîte le pas mais en annexant des chapelles funéraires au temple sur lequel elles s’ouvrent. Seuls les dissidents anglais s’en tiennent au churchyard de même que les colons américains qui ignorent presque totalement les sépultures dans les édifices religieux. En Nouvelle-France, la tradition médiévale de l’inhumation ad sanctos s’est enracinée dans les premières paroisses de la vallée du Saint-Laurent. Comme en France, cette forme de sépulture est généralement réservée aux seigneurs, aux évêques, aux curés, aux bienfaiteurs, aux notables et aux membres des congrégations pieuses. Cependant, le cimetière paroissial, situé à proximité de l’église, demeure le lieu de sépulture pour la majorité de la population. Cet espace consacré est entouré d’une clôture de pieux ou d’un mur de maçonnerie mais demeure un lieu ouvert aux visites et au recueillement. Des processions au flambeau s’y déroulent occasionnellement. La fonction d’asile, de foire et de marché du cimetière européen n’existe pas de ce côté-ci de l’Atlan- tique. D’ailleurs, à la fin du XVIIe siècle en France, on manifeste des signes d’intolérance envers la promiscuité entre les vivants et les morts; peu à peu, seul le sens de lieu d’inhumation demeure lié à la fonction cimetériale. À cette époque, en Amérique du Nord, l’ensevelissement des défunts « ordinaires » se fait généralement de façon anonyme et souvent dans des fosses communes. Des croix de bois, aujourd’hui disparues, marquent sans distinction les emplacements. Par contre, dans les églises, des plaques murales commémorent le défunt privilégié. C’est seulement dans la première moitié du XIXe siècle que, graduellement, la concession de lot et le monument vont permettre l’individualisation du lieu de sépulture.

En France, comme on l’a vu plus haut, le désir de sortir la sépulture de l’anonymat commence à se manifester vers le XIIe siècle de façon très discrète. Six siècles plus tard, au cours de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, cette préoccupation s’est généralisée. Ce changement de mentalité s’enracine dans un long débat sur l’insalubrité des cimetières qui a cours tout au long du XVIIIe siècle. La sépulture, un acte religieux et ecclésiastique, est devenue une opération relevant de la police et de la santé publique. Pour les esprits éclairés de l’époque, la saturation des églises et des cimetières de même que l’exhibition des charniers constituent une violation permanente de la dignité des morts. On reproche aussi à l’Église de prendre l’argent des messes, de s’occuper uniquement de l’âme et d’oublier le corps et le tombeau. Force est de constater qu’il y a urgence : le niveau de certains cimetières s’élève à plus de six mètres au-dessus du plancher de l’église. Le gouvernement est forcé de réagir ! Ainsi, en 1786, les autorités françaises décident d’exhumer tous les corps du cimetière des Innocents et de les transporter dans les catacombes, ces anciennes carrières de Paris situées sous la place Denfert- Rochereau. L’entreprise est colossale : on estime que de trois à six millions de dépouilles sont ainsi transférées. Le problème causé par les cimetières semble réglé avec le décret du 12 juin 1804. La sépulture y redevient un acte religieux, qu’on exalte et dramatise. Le cimetière n’est plus propriété des églises ou des couvents; il appartient désormais à la commune et tous y ont droit. Plus qu’un règlement, ce décret jette les bases d’un culte nouveau des tombeaux et des cimetières. À partir de ce moment (1804), il est interdit d’enterrer dans les églises. Le débat sur l’insalubrité des cimetières va retourner les morts à l’extérieur de la cité. De plus, les corps ne seront plus superposés mais toujours juxta- posés, même ceux des plus démunis. Aucune fosse commune ne sera ouverte ou réutilisée avant cinq ans. En conséquence, un espace cinq fois plus étendu qu’avant est nécessaire, ce qui fait du cimetière un grand dévoreur d’espace. Le nouveau cimetière est conçu comme un jardin où les plantations sont disposées de façon à ne pas gêner la circulation de l’air. Désormais, la famille revendique le droit de se recueillir librement sur la tombe de son cher disparu. Des lots sont concédés pour y construire des caveaux, monuments et tombeaux familiaux. Le monument funéraire, jusqu’alors exceptionnel, devient la règle. Le legs automatique de la sépulture s’étend à toute la classe moyenne. Commune au XVIIIe siècle en Angleterre, en France et dans les colonies anglaises d’Amérique, la pratique de l’inhumation privée est abandonnée au début du XIXe siècle. Ce sont les conditions d’entretien et la précarité de la conservation de la tombe en cas de changement de propriétaire qui sont à l’origine de cette réforme. Le culte des morts a ramené la tombe privée au cimetière commun, considéré comme un endroit sûr et inviolable. Ainsi, en trois décennies, des habitudes millénaires sont bouleversées. Une nouvelle topographie des cimetières est mise en place, on agrandit d’anciens cimetières, on en crée de nouveaux. Abruptement, on est passé d’une géographie cimetériale médiévale – avec, aux XVIIe et XVIIIe siècles, quelques glissements loin des églises vers la périphérie – à la géographie extra-urbaine des vastes nécropoles périphériques. Un autre modèle de cimetière, la nouvelle nécropole, a remplacé les anciens charniers du Moyen Âge qui entouraient les églises.

Note (1)

Ce texte fait partie d’une série d’articles de notre grand dossier « Cimetières, patrimoine pour les vivants » tiré du livre du même titre par Jean Simard et François Brault publié en 2008.