Le premier temps de notre Forum 2022, qui s’est déroulé à Montréal vendredi le 28 octobre, a été un véritable succès ! Après le mot de bienvenue du président Daniel Lapierre et du directeur-général Alain Arseneault, avec doigté et intelligence, France Rémillard a animé une journée fructueuse en ce qui a trait à la définition de la commémoration et au dévoilement des pratiques actuelles qui enrichissent le paysage de la commémoration au Québec, qu’elles soient publiques ou privées, hors cimetière et dans les cimetières.

Première Conférence

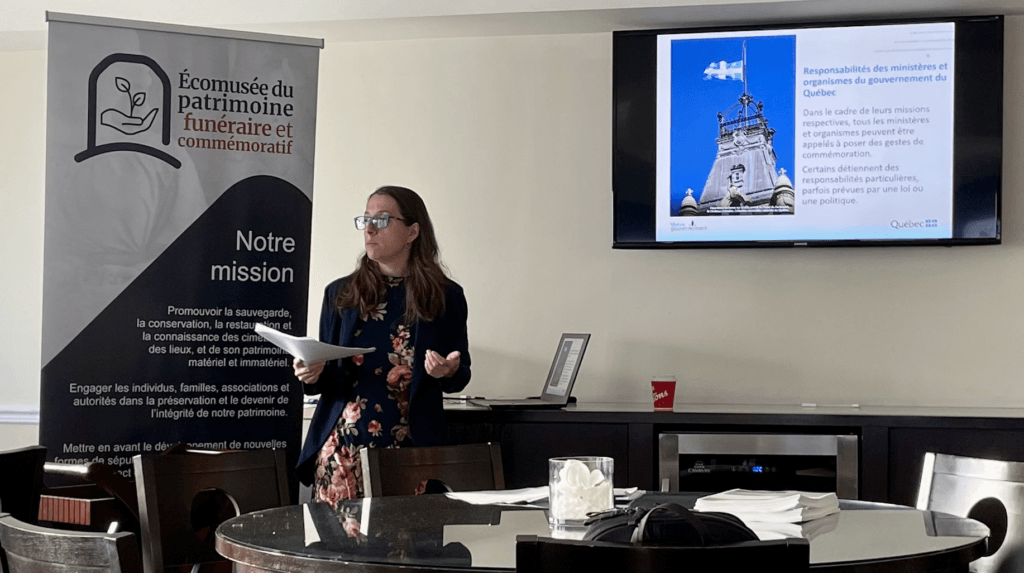

Conférence de Marie-Ève Ouellet, Conseillère en patrimoine culturel au ministère de la Culture et des Communications du Québec La commémoration au Gouvernement du Québec

La commémoration au Gouvernement du Québec

D’entrée de jeu, Marie-Ève Ouellet, conseillère en patrimoine culturel au ministère de la Culture et des Communications du Québec, a mis la table. Celle à qui on attribue la rédaction de JE ME SOUVIENS, la Stratégie québécoise de commémoration et de son cadre de référence publiés en juin 2022, a montré qu’aux yeux du Gouvernement du Québec, la commémoration est un acte collectif et public de rappel du passé. Les moyens employés comprennent des repères fixes et permanents et des manifestations ponctuelles ou récurrentes qui se différencient des autres gestes par leur intention commémorative. Cette historienne de formation a pris soin de distinguer la commémoration des honneurs attribués à des personnes vivantes, ainsi que du patrimoine qui comprend les éléments hérités du passé valorisés dans une société donnée. Rappelant les objectifs gouvernementaux de maintien de la mémoire collective et de participation citoyenne à des gestes commémoratifs, elle s’est attardée au cadre de référence susceptible d’outiller les organismes désireux de s’engager dans ce domaine. Nul doute que l’aide-mémoire qu’elle nous a présenté pourra nous être utile en lien avec notre engagement dans la valorisation du patrimoine funéraire et commémoratif, matériel et immatériel.

Deuxième Conférence

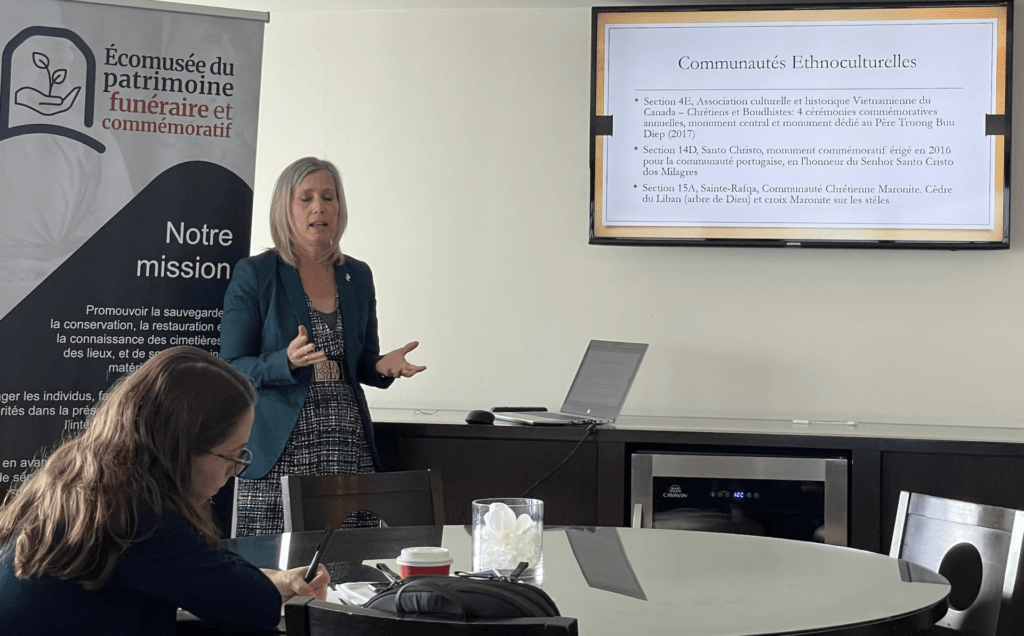

Conférence d’Élise Briand, thanatologue et directrice du Service à la clientèle au Repos Saint-François d’Assise

Les diverses formes de commémoration utilisées au Repos Saint-François d’Assise

En second lieu, Élise Briand, thanatologue et directrice du Service à la clientèle au Repos Saint-François d’Assise, le deuxième plus grand cimetière du Québec, a su capter notre attention en divulguant les nouvelles formes de commémoration mises en place par son organisation à l’aide de nombreuses photographies. Tour à tour, elle a exposé des pratiques adaptées pour des communautés religieuses (Frères de Saint-Gabriel, Sœurs de la Providence, Sœurs de Notre-Dame); des communautés ethnoculturelles (Vietnamiens, Portugais, Libanais); des défunts issus de paroisses et d’églises fermées pour causes d’incendie ou de construction du tunnel Louis-Hyppolite-Lafontaine; des familles en deuil de bébés mort-nés, d’enfants disparus, de femmes assassinées; des personnes sans abri ou dont le corps n’a pas été réclamé. Elle a complété son propos par des exemples de moyens ayant un impact minimal sur l’environnement (monument communautaire, jardin cinéraire écologique, commémoration virtuelle). Elle nous a permis de découvrir comment on offrait une demeure à de nombreux oubliés qui ne sont pas des personnages historiques, mais qui n’en reçoivent pas moins compassion et reconnaissance.

Troisième Conférence

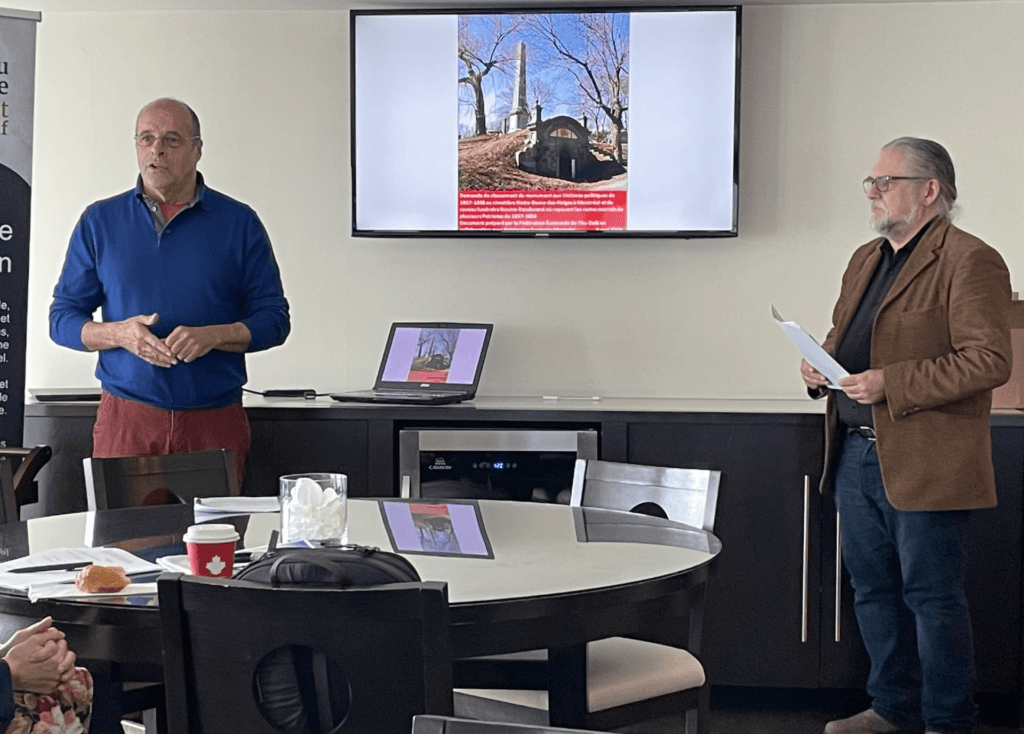

Conférence d’Alain Tremblay, fondateur de l’Écomusée et Sylvain Gaudet, chercheur-généalogiste

Monument aux Patriotes au cimetière Notre-Dame-des-Neiges

L’autodidacte Alain Tremblay, fondateur de l’Écomusée, et le chercheur-généalogiste Sylvain Gaudet nous ont ensuite entretenus du Monument-des-Patriotes-du-Cimetière-de-Notre-Dame-des-Neiges. Grâce à leur entêtement et à leurs recherches fouillées, notamment par le dépouillement de journaux anciens entre 1854 et 1868, ces experts en patrimoine funéraire ont réussi à faire classer ledit monument par le Gouvernement du Québec, soit l’obélisque et les pierres à ses pieds, mais pas le caveau funéraire qui devrait, selon eux, en faire partie. Tous les deux nous ont conduits dans les dédales par lesquels ils sont passés pour en arriver là. Leurs témoignages nous ont fait parcourir l’histoire des patriotes pendus excommuniés, le déménagement de leurs dépouilles, les démarches de l’Institut canadien pour leur offrir un monument commémoratif, l’absence d’acte de sépulture catholique pour eux, le devis de construction du monument et du caveau, le recrutement des fonds pour terminer l’obélisque, l’implication de Mgr Ignace Bourget dans les obstacles rencontrés pour leur commémoration, les chicanes entre la Société Saint-Jean-Baptiste et l’Institut canadien. Les deux chercheurs ont fait remarquer la confusion engendrée par la désignation initiale de l’ouvrage, soit Monument aux Victimes politiques de 1837-1838, au mépris de la mémoire des patriotes morts lors des batailles et de ceux exécutés en 1839. Ils croient que le caveau n’est pas classé, compte tenu du coût élevé de sa restauration, mais ils sont déterminés à poursuivre leurs recherches et démarches pour y arriver.

Table ronde des trois premières conférences

Ce premier cycle de trois conférences s’est terminé par une table ronde où les questions suivantes ont été soulevées sur :

- La différence entre la commémoration publique et privée

- L’aspect politique de toute commémoration

- La définition restrictive de la commémoration par les organismes gouvernementaux qui la limitent à des gestes publics et collectifs

- L’évolution des messages à travers le temps

- La pertinence des espaces publics de communication

- Les choix de personnages qui n’ont pas eu de contribution exceptionnelle, mais qui ont valeur de symbole pour une collectivité (ex. Olivier Le Jeune, le premier esclave noir)

- Le regroupement volontaire ou non des communautés ethnoculturelles dans des sections dédiées au cimetière

- Les intentions du gouvernement quant à la valeur commémorative collective des cimetières

- Le tourisme mémoriel

- La pauvreté de repères commémoratifs dans un cimetière qui peut être compensée par des manifestations dans d’autres lieux (toponymie, histoire, célébration communautaire, monument sur la place publique, banc gravé)

- L’exigence d’avoir l’autorisation des familles des premiers ministres pour poser des bornes commémoratives sur leurs sépultures

- La possibilité de protéger certains éléments individuels, tout en donnant un sens large à ce qu’ils représentent pour la collectivité

- La différence entre une politique gouvernementale et une stratégie

- L’intrication de la stratégie avec les politiques des autres ministères

- La commémoration religieuse qui a laissé des traces, mais dont on a perdu les clés pour en comprendre le sens

- Le soutien qu’on pourrait apporter aux municipalités, compte des nombreux appels reçus par celles qui cherchent des solutions pour la protection des cimetières

- L’importance des agents culturels pour exporter la mission de l’Écomusée

- La présence de plusieurs parties prenantes dans la commémoration publique (plusieurs ordres de gouvernement, plusieurs intervenants, plus d’un organisme)

- L’utilité pour les généalogistes et les archivistes de photographier les monuments funéraires, même s’il y a plus de défunts dans le cimetière que les noms de ceux qui sont gravés

- Les alliances créées entre les villes et les intervenants socio-culturels pour la mise en valeur des cimetières. À titre d’exemple, malgré son absence, l’historien Yves Hébert a tenu à signaler qu’un projet d’inventaire du patrimoine funéraire du cimetière de Montmagny est en cours de réalisation. Il procède actuellement à un inventaire préliminaire des stèles et monuments commémoratifs qui ont une valeur patrimoniale ou historique. La plus vieille stèle du cimetière est celle de Jean-Baptiste Duberger (1767-1821), arpenteur qui a produit la fameuse maquette de Québec en 1808.

- Les efforts faits par les cimetières pour protéger les monuments orphelins. Des exemples de prise en charge de monuments qui avaient besoin de réparation sont rapportés à Pointe-aux-Trembles, grâce à l’appui de familles retrouvées.

- La tradition de mécénat existante chez les Protestants.

- Les problèmes de complexité qui découlent de la propriété familiale des monuments funéraires dans les cimetières (même ceux des premiers ministres), des titres des lots arrivant à échéance, du manque de fonds déposés en fiducie, des prorogations.

Quatrième conférence

Conférence de Lorraine Guay, géographe et auteure

Connaître, nommer, commémorer

Lorraine Guay, géographe, a ouvert le deuxième cycle de conférences de la journée en nous faisant voyager dans le temps. À partir des défunts emportés par la peste à Paris vers 1550, en passant par les morts enterrés à Québec entre 1702 et 1857 à la suite des nombreuses épidémies, jusqu’au moment où on sort les cimetières des villes, elle indique que les morts ne sont pas nommés. Il faudra attendre les écrins de verdure que forment les cimetières de banlieue au milieu du XIXe siècle pour qu’on nomme les trépassés et qu’ils soient reconnus. Elle montre que, plus tard, des cimetières-jardins sont devenus des lieux patrimoniaux : le Mont-Royal et le Notre-Dame-des-Neiges sont désignés comme lieu historique national du Canada en 1999, suivis par le Beechwood en 2001 et par le Mount Hermon en 2007. Sa conférence émaillée de photographies permet de découvrir différents autres lieux et manifestations commémoratives en dehors des cimetières. Mentionnons, entre autres, une sculpture de bronze en hommage au pianiste et compositeur André Mathieu (1929-1968) dévoilée en 2015 à l’entrée de l’Appartement Hôtel, rue Sherbrooke Ouest; l’exposition florale FEMMES se déployant au centre commercial de la Place Sainte-Foy en 2022 afin de célébrer les femmes remarquables de notre époque, dont la chorégraphe et danseuse Ludmilla Chiriaeff (1924-1996); l’arbre à la mémoire des six victimes de l’attentat du 29 janvier 2019 planté au coin de la Mosquée des Musulmans. Ses pistes de réflexion lui font avancer qu’à l’heure actuelle, les cimetières sont en train de s’identifier comme des lieux de commémoration, soit en changeant leurs noms, soit en modifiant leurs pratiques de mise en valeur.

Cinquième Conférence

Conférence de Johanne Gagnon, spécialiste du domaine funéraire et coordonnatrices des événements commémoratifs et patrimoniaux à la compagnie du St-Charles à Québec

Balade insolite dans les cimetières de la capitale-nationale

Johanne Gagnon, spécialiste du domaine funéraire et coordonnatrice des événements commémoratifs et patrimoniaux à la compagnie du St-Charles à Québec, en fait brillamment la démonstration dans la conférence suivante. En effet, afin que la population se déplace dans le magnifique cimetière-jardin Notre-Dame-de-Belmont à Québec pour d’autres raisons que des inhumations, elle a mis en place un circuit de visite guidée. D’abord un projet-pilote présenté à la direction du cimetière en 2018, les visites guidées en calèche-tramway, à pied durant la pandémie et de retour en calèche-tramway depuis la levée des mesures sanitaires, sont devenues un événement couru et couvert par les médias. Le concept est adapté aux membres des Associations des retraité-e-s de l’éducation et des autres services publics du Québec (AREQ), mais il rejoint aussi d’autres groupes. Le service à la clientèle est à la base de l’aventure : accueil, eau, café, goûter, accès à des toilettes, cocher et assistant-cocher, véhicule couvert. Le contenu se veut accessible à monsieur-madame tout-le-monde. Il touche des personnages qui ont apporté une contribution significative à la ville et à la province tout entière. En plus de faire découvrir leurs lieux de sépulture et le patrimoine funéraire de façon conviviale et positive, ses visites guidées permettent de faire connaître les autres événements phares du cimetière : fête des mères, fête des pères, jour du souvenir le 11 novembre, Noël sans toi, messes avec prêtres, liturgies de la parole, conférences. Le cimetière qui voulait faire des alliances avec la communauté environnante a donc réussi, grâce à ces visites commentées, à développer le sentiment d’appartenance d’un plus grand nombre de personnes envers le lieu.

Sixième Conférence

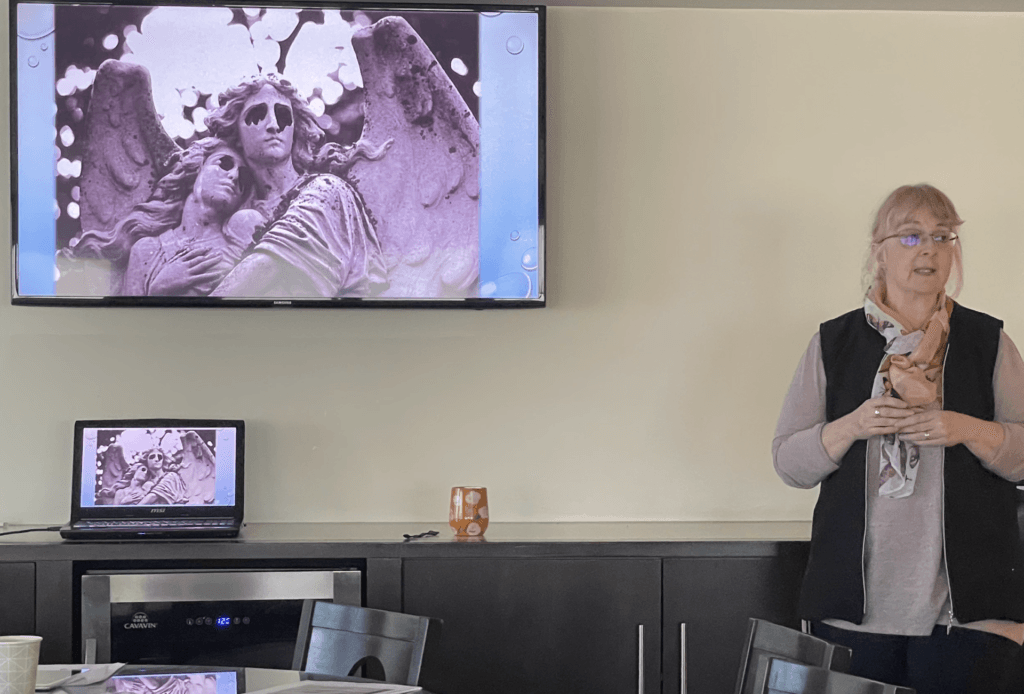

Conférence de Nancy Shaink, artiste multidisciplinaire, guide-animatrice, photographe et spécialiste en Sciences des religions

20 ans de développement d’activités en art funéraire au Centre-du-Québec

La dernière conférencière de cette journée mémorable a été Nancy Shaink, artiste multidisciplinaire, guide-animatrice, photographe et spécialiste en Sciences des religions. En faisant le bilan de ses activités en art funéraire au Centre-du-Québec, elle nous a mis en contact avec des artistes inhumés dans les cimetières de sa région (Suzor-Côté) et/ou des œuvres qu’ils ont laissées sur des monuments funéraires (le sculpteur Alfred Laliberté, une croix sculptée par Émile Brunet pour le monument du journaliste et politicien nationaliste Armand Lavergne). Au début de ses visites commentées dans les champs des morts de sa région, à en juger par le nombre de monuments abandonnés ou à vendre, elle en a conclu que la population connaissait davantage le cimetière du Père Lachaise que le patrimoine funéraire régional. Elle s’est donc engagée à en faire la promotion à travers des festivals de fêtes victoriennes, des activités touristiques, des expositions, des études sur la symbolique des cimetières et des églises, des frottis sur les pierres tombales avec des familles et des enfants. Le partenariat avec les organisations touristiques régionales, les galeries d’art, des organismes du milieu (Centre Emmaus des Bois-Francs), les municipalités régionales de comtés, les fabriques, les réseaux d’artistes professionnels, les congrégations religieuses Frères du Sacré-Cœur), la Société Saint-Jean-Baptiste est au cœur de son succès. Elle n’hésite pas à se costumer et à donner des entrevues à la télévision et dans les médias locaux pour présenter les trésors funéraires. Pour elle, la connaissance des cimetières diminue le vandalisme et entraîne leur protection.

Table ronde des trois dernières conférences

Ce deuxième cycle de trois conférences s’est terminé par une table ronde où différentes propositions ont été suggérées :

- Éloignement du funéraire pour se rapprocher du commémoratif.

- Création d’alliances avec d’autres organismes (Amis de la montagne, Sociétés de généalogie, Sociétés historiques, etc.)

- Création d’un cahier de charges pour aider les visites guidées (gardien de sécurité, toilettes, parcours, entrée, sortie, micro-inventaire).

- Cueillette de fonds à remettre en partie aux fabriques.

- Inventaire des expériences positives dans différentes municipalités.

- Micro-projet pour répondre aux demandes ponctuelles.

- Encadrement des visites commémoratives.

- Se faire payer à son juste prix.

- Ententes avec des agents de développement culturel.

Voir aussi le deuxième volet du Forum tenu à Québec le 11 novembre ici

Voir aussi la déclaration finale du Forum ici