Géographe et auteure

Ce texte fait partie d’une série d’articles de notre grand dossier « Cimetières, patrimoine pour les vivants » tiré du livre du même titre par Jean Simard et François Brault publié en 2008.

Introduction

L’étude des cimetières est un sujet immense. Les différentes attitudes à l’égard de la mort et des croyances religieuses, l’évolution des techniques et les progrès scientifiques, les mouvements architecturaux et les contraintes urbanistiques ou juridiques sont autant d’éléments qui, à travers les millénaires, ont influencé le traitement accordé aux sépultures. Le cimetière est un lieu chargé, culturellement et symboliquement. Il traduit les préoccupations de la société envers ses morts, envers la mort tout court. Aussi est- ce à l’échelle séculaire que s’opèrent les changements dans ce domaine. L’histoire de la mort en Occident est éloquente à cet égard : pour fermer un cimetière et déménager des restes humains, introduire un nouveau mode de sépulture ou créer un nouveau modèle de cimetière, il faut des arguments puissants. Que dans la société survienne un profond changement de mentalité. Sans doute est-ce la raison pour laquelle depuis le haut Moyen Âge jusqu’au milieu du XIXe siècle l’attitude devant la mort a changé, mais si lentement que, selon le mot de Philippe Ariès, les contemporains ne s’en sont pas aperçu. D’après le même auteur, nous assistons à partir du milieu du XIXe siècle à une révolution brutale des idées et des sentiments traditionnels, un phénomène absolument inouï qui va influencer le culte des cimetières et l’art des tombeaux.

Dans cette présentation des origines des cimetières du Québec, il ne saurait être question d’aborder chacun des aspects de ce domaine. Le cimetière étant d’abord un espace géographique et culturel, c’est sous cet angle que nous allons l’examiner ici. Cette synthèse s’inspire des études fondamentales de Philippe Ariès et de Michel Vovelle sur la mort en Occident. Les recherches québécoises sont également mises à contribution avec, notamment, les travaux de Réal Brisson, de Michel Lessard et des nôtres sur l’évolution des cimetières. Alain Tremblay de l’Écomusée de l’Au-Delà, Yvon Rodrigue, administrateur de cimetières, Brian Treggett du cimetière Mount Hermon et Reynald Julien du cimetière Saint-Charles, à Québec, Yoland Tremblay du cimetière Notre-Dame-des-Neiges, à Montréal, Bob Keller du cimetière Mount Auburn, à Cambridge, et Jean Décarie, consultant en aménagement, ont apporté leur précieuse collaboration à cette enquête. Des débuts du christianisme à aujourd’hui, quatre grands types de cimetière se sont succédé : le cimetière chrétien primitif, le cimetière traditionnel de l’Occident chrétien, le cimetière romantique et le cimetière contemporain polymorphe. Ces catégories sont présentées ici à partir de leurs traits distinctifs (localisation, formes, organisation interne) et des repères historiques qui per- mettent de mieux saisir dans quel contexte a évolué le cimetière dans la tradition chrétienne.

Le cimetière chrétien primitif

Dans la Rome antique, païenne comme chrétienne, les hommes avaient avec le mourant une attitude familière et spontanée. On accompagnait l’agonisant au lit, sa mort était attendue avec simplicité et résignation comme une chose naturelle et inévitable. Les rites étaient accomplis d’une manière cérémonielle mais sans caractère dramatique, sans mouvement d’émotion excessif. Malgré leur familiarité avec les mourants, les Anciens craignaient la proximité des défunts et les gardaient à distance. Le culte qu’ils consacraient aux sépultures avait pour but d’empêcher les défunts de revenir les troubler. Une fois enterrés ou incinérés, les restes humains étaient considérés comme impurs et tout contact avec eux risquait de souiller les vivants. C’est pourquoi le séjour des morts devait absolument être séparé du monde des vivants, principe d’ailleurs fixé par le droit romain. Les tombes étaient donc situées hors des villes, le long des routes comme la Via Appia Antica à Rome ou les Alyscamps à Arles. Il s’agissait de tombeaux de famille construits sur des domaines privés ou de cimetières collectifs acquis ou gérés par des associations. Avec Ariès, nous pouvons nous demander ce que nous saurions des civilisations antiques sans les objets, les inscriptions et l’iconographie que les archéologues ont trouvés dans les fouilles des tombeaux.

Au cours du premier siècle du christianisme, des communautés s’organisent en Palestine1, dans toutes les villes d’Orient, d’Antioche à Alexandrie, et jusqu’à Rome. C’est surtout dans la population urbaine que le christianisme trouve des adeptes. Il est intéressant de noter d’ailleurs que le mot latin paganus, signifiant paysan, est devenu « païen » au fil des siècles. Au début, les chrétiens suivent les usages établis et partagent les opinions en cours à l’égard des morts. Leurs défunts sont d’abord enterrés dans les mêmes nécropoles que les païens, puis dans des cimetières contigus mais séparés, toujours à l’extérieur des villes. Le rite funéraire chrétien primitif observe la tradition héritée de l’Antiquité qui interdit les sépultures et incinérations à l’intérieur de la cité. Par contre, il emprunte aux rites israélites l’obligation d’inhumer et l’inter- diction d’incinérer. L’inhumation prend alors un sens nouveau, car désormais ce rituel est accompli en mémoire de la mise au tombeau de Jésus et dans l’espérance de la résurrection. Dans les cimetières antiques, chrétiens ou païens, le tombeau renferme la sépulture. Le corps ou ses cendres, selon le rite observé, est placé dans un contenant minéral, le sarcophage, ou encore dans un bâtiment que partagent d’autres dépouilles. Une inscription et un portrait transmettent le souvenir du défunt aux générations futures dans un but d’immortalité céleste et terrestre. À cette époque les inscriptions funéraires sont innombrables. L’individualisation de la tombe témoigne de la volonté de distinguer le disparu. Presque tous les citoyens de la Rome antique, même les esclaves, reçoivent une sépulture. Certaines demeurent anonymes, comme en témoignent les urnes enfouies du cimetière de l’Isola sacra, à l’embouchure du Tibre. Au IIe siècle, parce qu’ils ne participent pas au culte impérial, les chrétiens sont l’objet de persécutions multiples. Le déroulement secret de leurs cérémonies religieuses soulève suspicion et accusations. Des galeries souterraines, les catacombes, leur servent de lieux de culte et de cimetières. En 313, par l’Édit de Milan, l’empereur Constantin reconnaît la liberté de culte pour tous. Constantin lui-même se convertit en 323. Puis, sous le règne de Théodose (379-395), les cultes païens sont interdits et le christianisme s’impose dans tout l’Empire romain.

Au Ve siècle, l’attitude des chrétiens à l’endroit de la mort commence à se démarquer de celle des païens. La cohabitation des vivants et des morts ne soulève plus autant de répulsion. Désormais, et jusqu’au XVIIIe siècle, ils vont partager les mêmes lieux. C’est la foi en la résurrection des corps, associée au culte des martyrs, qui est à l’origine de ce remarquable changement. L’auteur anonyme du récit du martyre de saint Polycarpe, exécuté en 156 sous le régime des Antonins, établit très bien ce lien lorsqu’il écrit :

“C’est ainsi que nous revînmes plus tard recueillir les cendres que nous jugions plus précieuses que des pierreries et qui nous étaient plus chères que de l’or. Nous les déposâmes en un lieu de notre choix. C’est là que le Seigneur nous donnera, autant que cela se pourra, de nous réunir dans la joie et la fête, pour y célébrer l’anniversaire de son martyre et pour nous souvenir de ceux qui ont combattu avant lui, fortifiant et épaulant ceux qui le feront après2.”

Les nécropoles extra muros où furent déposés les restes des martyrs représentent les sites les plus anciens et les plus remarquables du christianisme. Des chapelles sont d’abord construites à l’emplacement des tombes vénérées. Par la suite, une basilique s’élèvera à proximité ou à la place de la première chapelle. Certains bâtiments comportent plusieurs nefs afin d’accueillir les foules de pèlerins attirés par la célébrité du saint. La présence des saintes reliques des martyrs attire non seulement les pèlerins, mais elle séduit également les morts. C’est ainsi que la basilique devient le noyau d’un nouveau cimetière dit ad sanctos (près des saints) sis sur les fondations de l’ancienne nécropole mixte ou tout à côté. La basilique est donc une nécropole dans une nécropole. Dans quelques villes romaines d’Afrique – Tipasa, Hippone et Carthage, par exemple – les fouilles archéologiques ont mis au jour des sarcophages de pierre empilés le long des murs de l’abside et des nefs latérales, à proximité des saintes reliques. On a fait des découvertes semblables dans les villes gallo-romaines, comme en font foi, entre autres, le cimetière et la basilique de Saint-Victor, près de Marseille, de Saint-Marcel, à côté de Paris, et de Saint-Sernin, en région toulousaine. La basilique cimetériale, destinée aux pèlerins, devient dans la plupart des cas le siège d’une importante abbaye, ce qui favorise l’édification de nouveaux faubourgs. Pendant une longue période, la basilique extra muros abrite non seulement les restes des premiers martyrs mais aussi ceux des défunts nouvellement sanctifiés. Les tombeaux des saints sont l’objet d’un culte important qui se poursuit encore de nos jours. La basilique se distingue de l’église épiscopale intra-muros qui n’abrite aucune sépulture. Peu à peu, cette distinction va s’estomper entre le faubourg et la cité. L’ancienne répulsion des citadins pour la cohabitation avec les morts se transforme en attitude d’indifférence. En conséquence, alors que, jusqu’à la fin de l’Antiquité les sépultures ad sanctos peuplent les abords des basiliques cimetériales des faubourgs, au début du Moyen Âge, les défunts commencent à entrer dans le giron de l’Église, au cœur historique de la ville.

Après avoir été éloignés de la cité pendant des millénaires, les morts vont désormais y entrer.

L’église et le cimetière ne font plus qu’un.

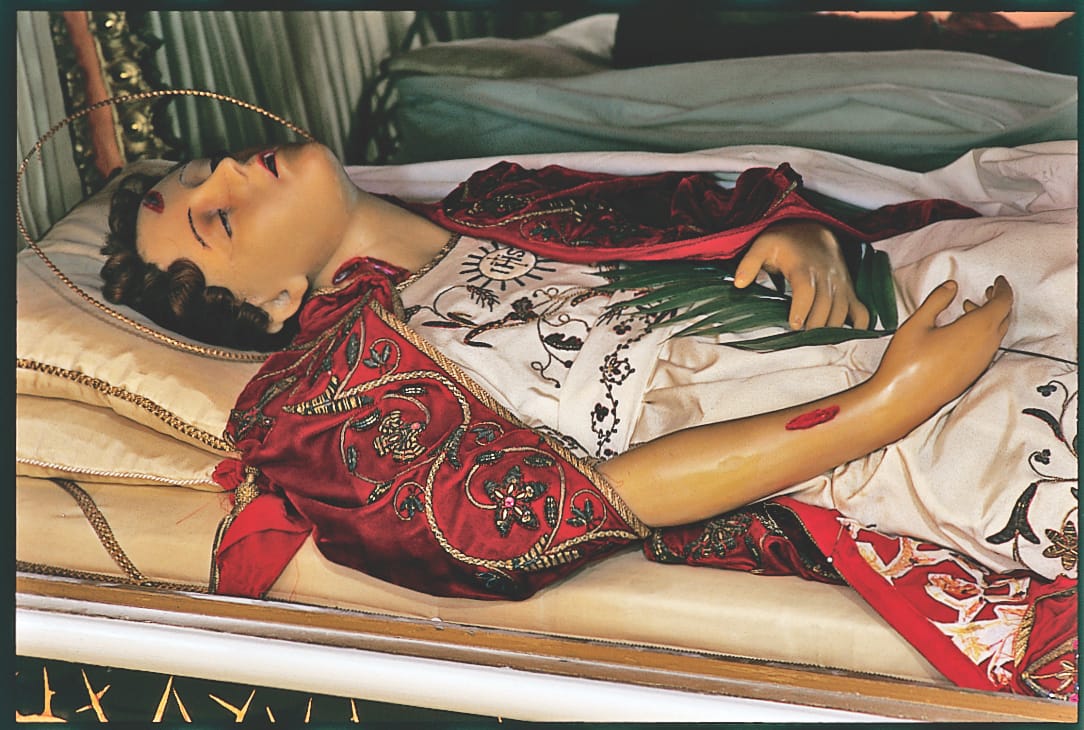

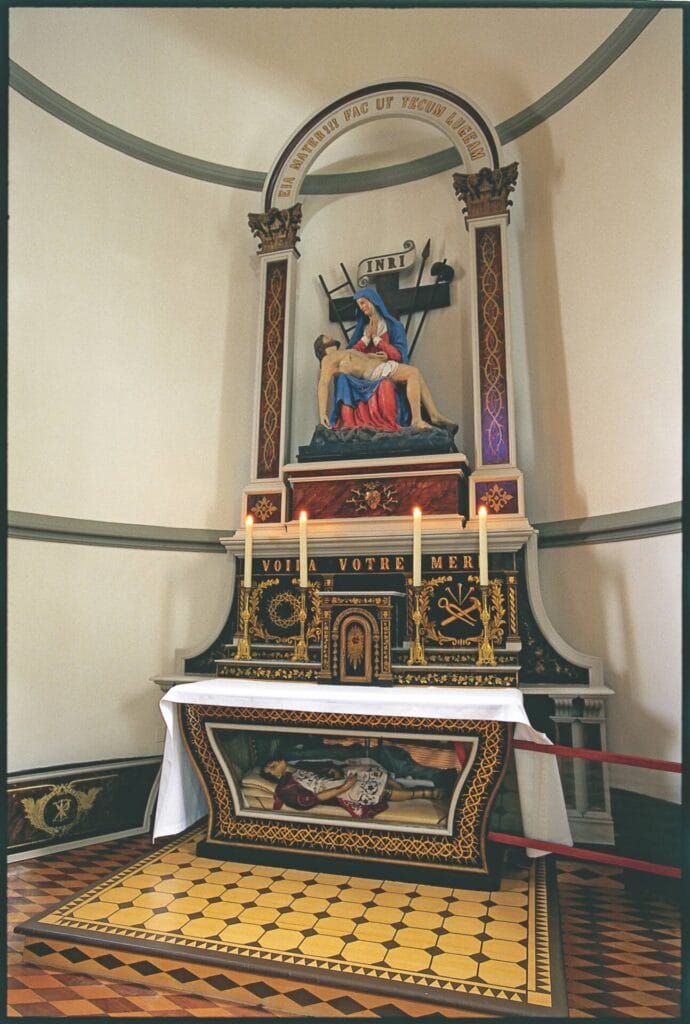

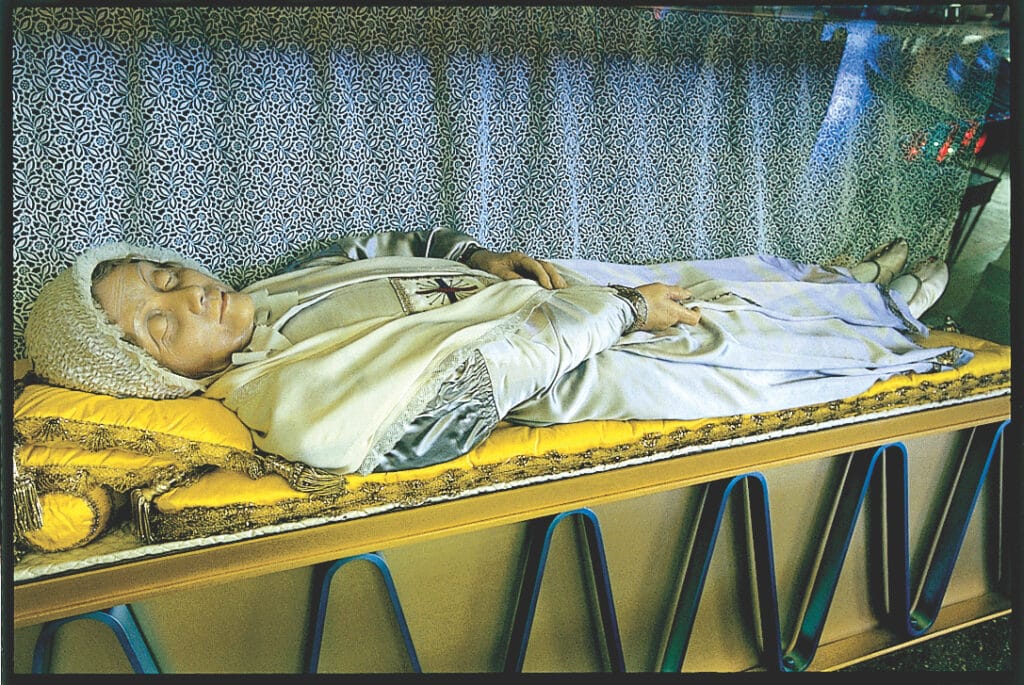

En souvenir des martyrs de la première Église, les tombeaux d’autel des églises du Québec ont reçu des gisants, généralement faits de cire.

Ce texte a été remanié d’une publication de la Commission des biens culturels du Québec, L’évolution de la typologie des cimetières en Occident judéo-chrétien du Moyen Âge à nos jours, Québec, Commission des biens culturels du Québec, 2004. La recherche pour cette première publication a été faite par Lorraine Guay, sous la direction de Suzel Brunel qui en a rédigé la version finale.

Références

1 : La Palestine, soumise depuis des siècles à la domination étrangère, est divisée entre la province romaine de Judée et des principautés autonomes contrôlées par les Romains. La Galilée est la plus importante.