Brigitte Garneau

Antropologue

Extrait du livre GARNEAU, Brigitte, Les pierres tombales nous parlent. La vieille partie du cimetière Saint-Charles à Québec : 1855-1967, Les Éditions Gid, Québec, 2017, p. 193-196.

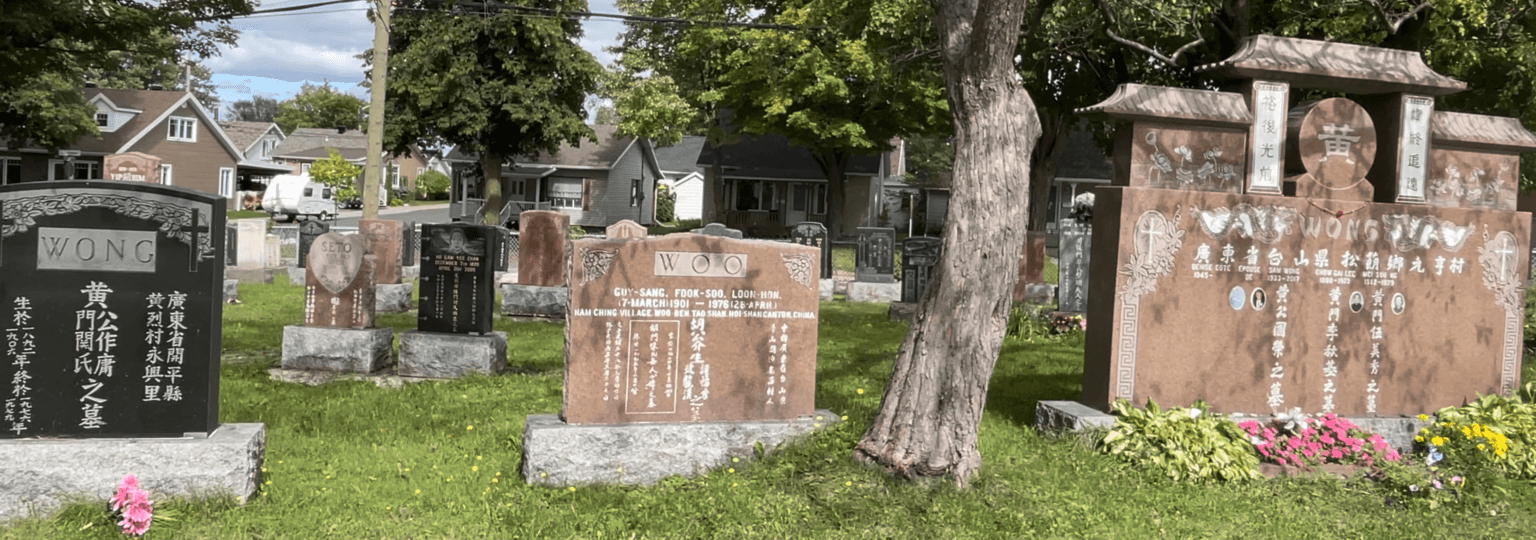

Au cimetière Saint-Charles, il y a deux regroupements de monuments avec des inscriptions en langue chinoise. Le premier regroupement est situé sur l’avenue St-Jean-Baptiste, dans la partie ouverte à la sépulture à partir de 1855; il commémore surtout des Chinois décédés durant la première moitié du XXe siècle. Le deuxième regroupement se trouve à l’extrémité est, le long de l’avenue du Pont-Scott; il entretient la mémoire des personnes de la communauté chinoise mortes au cours de la deuxième moitié du XXe siècle. Dans quel contexte une parcelle de terrain a-t-elle été réservée dans ce cimetière pour les Chinois convertis à Québec ?

Le premier train qui traverse le Canada part de la Gare Dalhousie à Montréal en 1886 et arrive à 20 km de Vancouver. Cependant, avant même l’achèvement du train transcontinental, quelques Chinois résidaient à Montréal :

« En 1863, des Chinois étaient inscrits à des cours de langue dans une école catholique de la ville. […] jusqu’en 1881, on ne trouve dans tout le Québec que sept Chinois, habitant probablement tous Montréal. »

En 1894, leur population avait considérablement grossi. Il s’en trouvait 500 dans la métropole et, en 1902, ils étaient 700.

Selon le recensement de 1891, deux Chinois sont présents à Québec. Nous ne savons pas comment, ni d’où ils y sont venus. Nous savons toutefois qu’en 1910, ils étaient 60. En cette année 1910, il existait déjà une vingtaine de buanderies chinoises à Québec. Les Chinois s’associaient ensemble pour faire commerce. En 1923, au moment où le gouvernement fédéral interdit l’immigration des Chinois au Canada, ils sont environ 500 dans la vieille capitale. En 1936, le Père Adrien Caron compte 30 petits restaurants servant des mets chinois à Québec. À partir de 1923, la population chinoise diminuera progressivement à Québec jusqu’à la levée de l’interdiction de l’immigration chinoise au Canada en 1947. Elle se remet alors à croître. Selon Christian Samson,

« grâce à des lois fédérales de 1952 et 1962 favorisant les réunions des familles, la population chinoise de la ville va passer de 188 personnes en 1951 à 600 en 1971. Durant cette période la présence de Chinoises devint plus importante. »

En 2001, les recensements indiquent qu’elle se chiffre à 1,455. En 2013, on l’estimait à plus de 2,500. Nous ne savons pas combien d’entre eux appartenaient à la communauté catholique.

L’église catholique avait déjà commencé l’évangélisation des Chinois dans leur propre pays au XVIIe siècle avec les missionnaires jésuites. Dès 1689, selon l’historien Serge Granger, une querelle sur les rites chinois opposait d’ailleurs les Jésuites aux Franciscains et aux Dominicains. « Les Jésuites défendaient le culte confucianiste des ancêtres, arguant qu’il s’agissait d’une pratique sociale et non religieuse, tandis que les Franciscains et les Dominicains soutenaient le contraire ». Au XIXe siècle, les missionnaires catholiques québécois en Chine étaient protégés par la France et par l’Angleterre et ils s’établirent « dans un grand nombre de lieux largement disséminés sur le territoire chinois ». En 1851, le Québec contribuait largement « à l’établissement de missions françaises en Chine par le biais de la Sainte-Enfance ». En 1879, l’Université Laval intégrait « une section sur la civilisation chinoise dans le musée d’ethnologie qu’elle met sur pied ».

En 1909, les sœurs missionnaires de l’Immaculée-Conception (MIC) ouvraient une école du catéchisme à Canton et dispensaient un enseignement de niveau secondaire à des élèves chinois, dont des filles. La figure dominante de ces religieuses était Délia Tétreault. C’est elle qui a réorganisé l’œuvre de la Sainte-Enfance destinée à venir en aide aux enfants abandonnés en Chine, avec l’image d’un petit Chinois et une tirelire en carton servant à rassembler les sous des enfants dans toutes les écoles. Entre 1918 et 1943, « près d’une centaine de jésuites canadiens français de la province de Québec ont été envoyés en Chine », plus particulièrement dans la région rurale de Xuzhou. Lorsque les premiers Chinois s’installent à Québec, le réseau de l’église catholique est donc bien préparé à les accueillir.

Un premier Chinois, Joseph Seto, est baptisé dans la paroisse Saint-Sauveur en 1914, puis un autre en 1917. Pour continuer l’apostolat, l’église met à contribution les sœurs missionnaires de l’Immaculée-Conception (MIC) arrivées dans le diocèse en 1919. Certaines parlent le cantonais. En 1924, ce sont ces mêmes religieuses qui ouvrent officiellement la « Maison du Saint-Esprit » au 97, rue du Pont, près du lieu de rassemblement des Chinois. En 1929, un prêtre franciscain, le Père R. P. Pacôme Desnoyers, prend leur relève. En 1932, le diocèse officialise « La Mission Chinoise Catholique de Québec ». En 1936, année où on dénombre à peine 60 baptisés, le Père franciscain Desnoyers est remplacé par le Père Adrien Caron. On ne sait pas si ce dernier appartenait à une congrégation religieuse. Il restera en poste pendant plus de 30 ans.

La Mission Chinoise Catholique de Québec déménagea souvent.

« La Chinese Catholic Mission apparaît dans l’annuaire de 1928-1929 au 24 de la Couronne et y demeure jusqu’en 1931-1932. De 1934-1935 jusqu’à 1938-1939, elle est située au 10 de la rue Saint-Joseph. De 1938-1939 jusqu’à sa fermeture en 1964, elle est située au 24 de la rue du Pont. »

Selon Christian Samson, cette Mission était une « quasi-paroisse diocésaine, avec registres officiels » jusqu’à la fin de 1968. À partir des années 1970, les expropriations pour faire place à la construction des bretelles de l’autoroute Dufferin-Montmorency firent disparaître les principales traces de ses installations.

Au cours de la première moitié du XXe siècle, la Mission réalisa différentes activités visant la conversion des résidents chinois à la foi catholique à Québec : visites à domicile de tous les Chinois dans le quartier Saint-Roch; tentatives de recensements malgré les noms multiples d’un même individu; installation d’une chapelle ouverte tous les jours entre six heures du matin et six heures du soir de façon à tenir compte des heures de travail des Chinois qui travaillaient même le dimanche; introduction d’éléments architecturaux basés sur l’art national chinois dans l’aménagement de la chapelle; insertion de chants chinois dans les offices religieux célébrés en cantonais; mise à leur disposition de livres et journaux en langue chinoise ainsi que des jeux; dispensation de cours de langue anglaise et française et de cours d’instruction religieuse; réédition en 1940 d’un catéchisme anglo-chinois; soutien moral et matériel par des laïcs bénévoles; logement temporaire à la Mission de vieillards et de malades démunis; administration de soins médicaux gratuits; banquets après la messe de minuit et fêtes organisées après un baptême et une confirmation; parrainage par des personnalités prestigieuses; visites des malades et des mourants dans divers hôpitaux de la région de Québec et, finalement, inhumation sans frais dans le cimetière Saint-Charles au cours de la première moitié du XXe siècle :

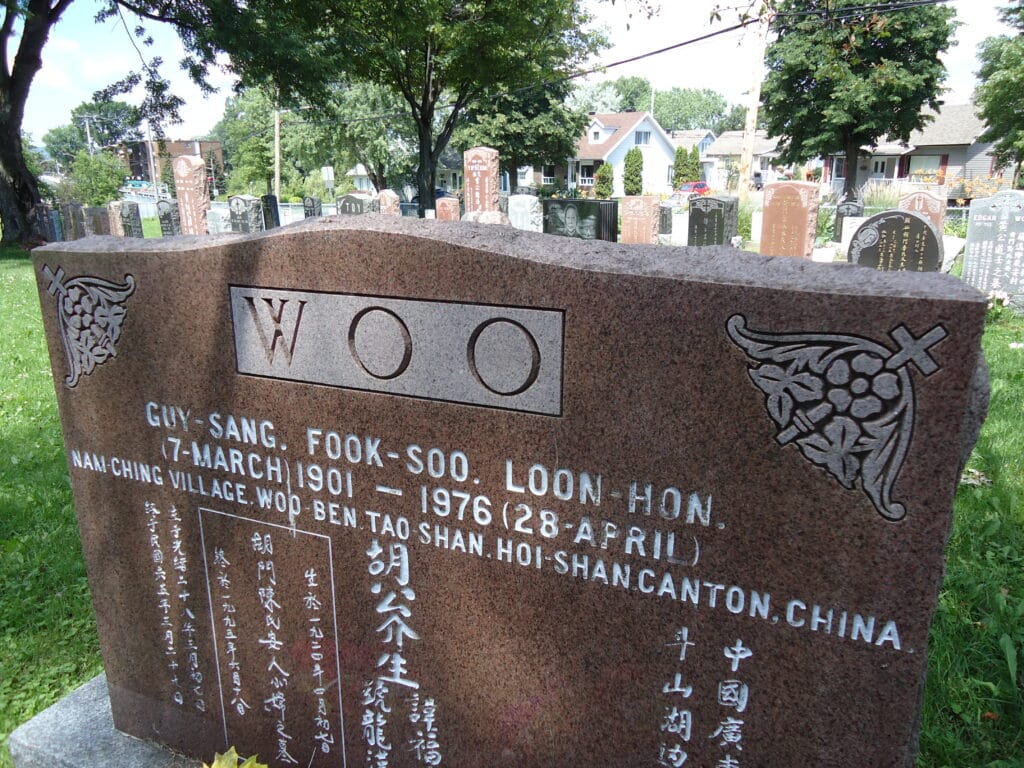

« Peu importe leur pratique réelle de la religion, en récompense de leur conversion à la religion chrétienne, les Chinois catholiques jouissaient du droit d’être inhumés, après leur trépas, dans le Cimetière Saint-Charles de Québec; et cela sans frais. »