Historien

Pendant sa construction, le pont de Québec a été le théâtre de deux catastrophes majeures qui ont causé plusieurs décès. C’est sans compter les nombreux accidents isolés qui se produisaient assez régulièrement sur le chantier et qui ont également fait plusieurs victimes. À l’époque, il n’y avait pas de lois pour protéger les ouvriers. Ces derniers travaillaient donc dans des conditions épouvantables. Aucune mesure de sécurité n’était mise en place non plus pour protéger ces hommes en cas de chute.

Le travail à l’intérieur des caissons qui servaient à la construction des piliers des deux ponts de Québec était sans aucun doute le plus exigeant et le plus risqué. Les hommes affectés à ce travail devaient creuser le fond du fleuve avec une pelle. Pour chasser l’eau à l’intérieur des caissons, on propulsait de puissants jets d’air comprimé que l’on maintenait à une pression très élevée. Le corps humain n’était pas fait pour résister à ces pressions excessives.

Rendus à une certaine profondeur, les ouvriers à l’intérieur des caissons ne pouvaient y demeurer qu’une heure à la fois et ils en ressortaient bien souvent avec des saignements aux yeux et aux oreilles. À l’époque, on ne tenait pas compte de la décompression par paliers. Comme sous pression l’azote se dissout, en cas de remontée trop rapide il se formait des bulles d’azote dans le sang, ce qui arrêtait la circulation sanguine et causait la mort de plusieurs d’entre eux.

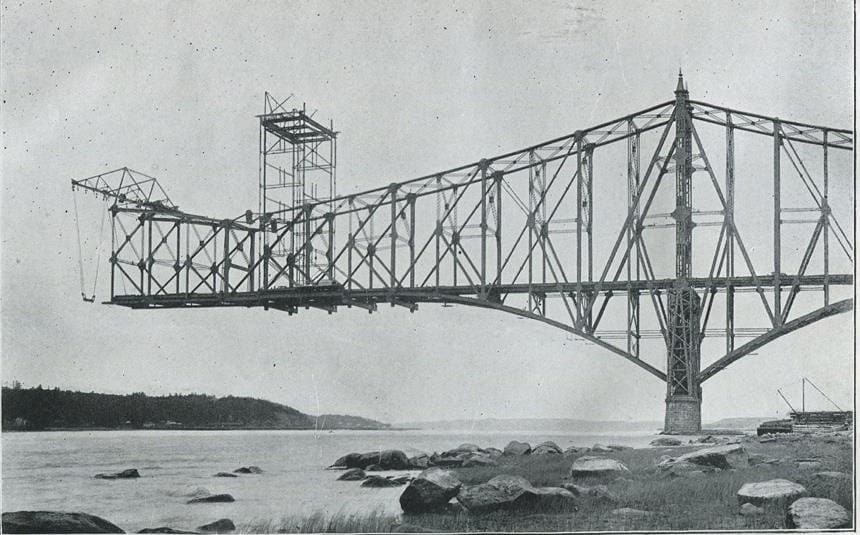

Aussi, au cours de l’érection du premier pont, en raison d’erreurs fondamentales dans le plan, des problèmes se sont multipliés dans la structure. Les ouvriers eurent de la difficulté à aligner des pièces puisque plusieurs d’entre elles se courbaient. Le 29 août 1907, alors qu’une centaine d’ouvriers travaillaient sur la structure et qu’il leur restait une vingtaine de minutes à faire pour terminer leur journée de travail, toute la partie sud du pont, d’une longueur de 391 mètres (1 284 pieds), s’écroula comme un château de cartes. Cette première catastrophe, qui a semé la consternation dans le pays tout entier, a causé la mort de 76 personnes, dont 33 Mohawks de Kahnawake, 17 Américains et 26 Québécois. Seulement 35 corps ont été retrouvés parmi les 76 victimes. Malheureusement, malgré tous les efforts déployés, 41 travailleurs sont à jamais disparus.

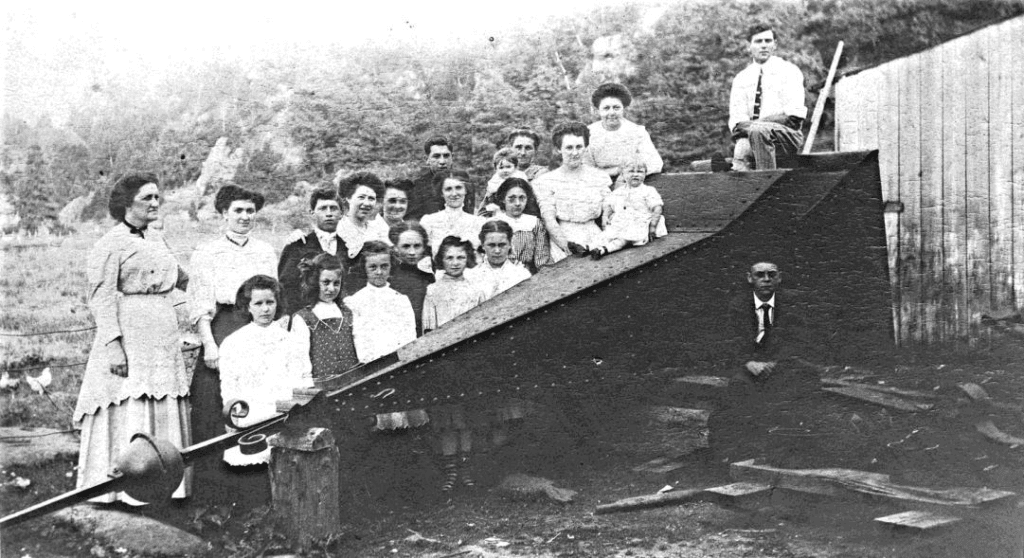

La liste des victimes fournit un échantillonnage assez juste de la provenance des hommes qui travaillaient au pont. Étant donné que la compagnie Phoenix était américaine, plusieurs de ses employés sont venus travailler à Québec. Aussi, comme les travaux du premier pont ont débuté du côté sud, on avait recruté plusieurs résidents du secteur. Beaucoup provenaient de New Liverpool, d’autres de Saint-Romuald, de Chaudière-Bassin ou de Saint-Nicolas, et quelques-uns de la rive nord. Évidemment, on avait aussi fait appel à des Mohawks, qui étaient considérés comme des spécialistes pour ce genre de construction. Au pont de Québec, il y en avait 38 qui travaillaient sur la structure, à l’intérieur des équipes de rivetage.

Quant à la seconde catastrophe, elle s’est produite le 11 septembre 1916, le jour où l’on prévoyait terminer la construction du pont. Il ne restait plus qu’à procéder à l’installation de la travée centrale, qui avait été élaborée dans l’anse de Sillery et qui devait réunir les deux bras cantilever. Pendant l’ascension de la travée, on entendit soudainement un craquement épouvantable et l’on vit cette dernière se tordre, se ployer, puis s’engouffrer dans les profondeurs du fleuve. Cette deuxième tragédie a causé la mort de 13 personnes et en a blessé 14 autres.

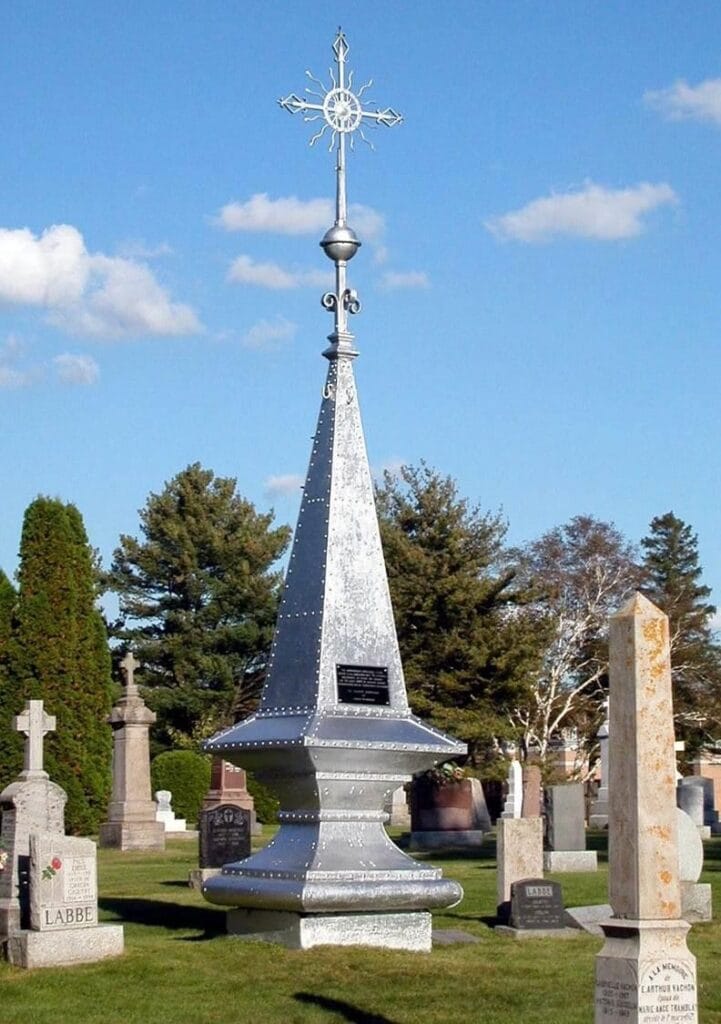

Des objets de mémoire encore présents

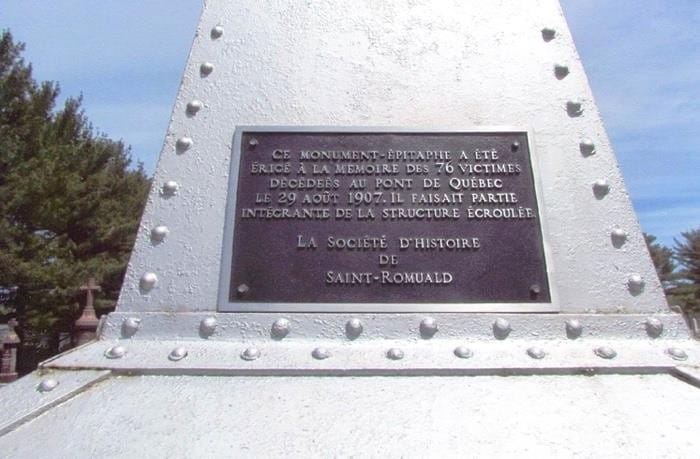

Parmi les victimes, la famille Hardy de New Liverpool a été durement éprouvée puisque quatre membres de cette famille sont décédés dans l’écroulement de 1907. Peu de temps après la catastrophe, la famille a récupéré dans les débris l’un des clochetons coiffant la structure du pont. Ramené sur le rivage il a ensuite été transporté au cimetière de Saint-Romuald. Il est installé sur le lot de la famille Hardy, où sont enterrées ces quatre victimes (photos). En 2004, la Société d’histoire de Saint-Romuald a apposé une plaque sur le monument afin d’expliquer sa provenance (photo 2). En 2008, lors du 400e anniversaire de la ville de Québec, la Ville de Lévis, dans le cadre de son projet « Une rencontre entre deux rives », a installé une réplique de ce monument dans le parc de son Hôtel de Ville, à Saint- Romuald.

À Kahnawake, à plusieurs endroits dans le village, des symboles rappellent le sacrifice de leurs ancêtres qui ont laissé leur vie à Québec. Deux croix faites avec du métal recueilli sur les lieux du désastre marquent l’entrée et la sortie du village. L’arche du cimetière aurait aussi été en partie confectionnée avec l’acier du pont de Québec. Le musée de l’église catholique de la mission Saint-François-Xavier consacre également une place de choix à un tableau commémoratif des travailleurs décédés. Depuis trois ans, à la date anniversaire de l’accident, une messe est célébrée. Depuis 2007, un mémorial, dont la forme rappelle la silhouette du pont, fait face au fleuve; c’est le tombeau de 14 membres de la communauté dont les corps n’ont jamais été retrouvés.

En ce qui concerne les travailleurs américains, des épitaphes sont placées dans différentes villes des États-Unis. C’est le cas pour Chester A. Meredith, dont le corps a été rapatrié dans sa famille à Columbus (Ohio) puis enterré dans leur cimetière local. On voit son épitaphe sur la photo. En ce qui concerne Edward Johnson, sa fille Mary Alma, née après son décès, a fait installer un monument dans le cimetière de Lock Awana (N.Y.), afin de rendre hommage à un père qu’elle n’a jamais connu.Edward Johnson, à Laka wanna, New YorkÉpitaphes de deux travailleurs américains que l’on retrouve dans leur ville d’origine.

Épitaphes de deux travailleurs américains que l’on retrouve dans leur villed’origine.

À Québec, lors de la commémoration du 100e anniversaire de cette grande catastrophe en 2007, la Communauté métropolitaine de Québec a procédé au dévoilement d’un projet de mémorial pour rendre hommage à tous ces valeureux ouvriers décédés au pont de Québec. Sa réalisation devait se concrétiser l’année suivante.

Nous l’attendons toujours !

Michel L’Hébreux est l’historien par excellence du pont de Québec. Incollable sur le sujet, il est l’expert qu’on consulte et le conférencier qu’on s’arrache. Des présentations, il en a donné 2000. De ce pont il sait tout : de sa structure, de son histoire et bien sûr, des drames qui ont marqué son élaboration

Les informations et les photos qui ont servi à la rédaction de cet article ont été puisées dans le livre Curieuses histoires du pont de Québec, Michel L’Hébreux, Éditions Septentrion 2020, 250 p.