Historienne et recherchiste

Stèles conventionnelles : figuration réelle et symbolique ou banalisation

Le paysage funéraire est également dominé par la stèle traditionnelle en granit repérable dans tous les secteurs du site. Les zones récemment ouvertes à la sépulture sont envahies par sa silhouette standardisée. En contrepoint, les plus anciennes, également en pierre calcaire ou en marbre, présentent certaines particularités ou sont tout au moins multiformes. S’inscrivant dans une structure verticale ou horizontale, de taille réduite ou moyenne, elles prennent assise sur un socle, sauf les stèles de type colonial taillées dans un bloc monolithe et souvent apposées directement au sol. Ces Head stones, typiques des cimetières anglais et américains du XVIIe au XIXe siècle, s’incurvent en arc de cercle aux divers galbes ou se profilent en ligne droite et plus rarement par un fronton. À ces caractéristiques, s’ajoute un riche corpus symbolique s’étayant sur des évocations multiples. Certaines stèles deviennent support du portrait physique du défunt, dont elles fixent les traits en médaillon, ou de son portrait moral en étalant ses mérites civiques et professionnels. D’autres signalent la profession, comme en fait foi celle commémorant la cantatrice Lucile Angers Delâge. Ici, c’est la forme même qui informe, car il s’agit d’une lyre sculptée dans le granit, alors que cet instrument est ciselé sur les tombeaux du musicien Ernest Gagnon et du ténor Raoul Jobin, où il se jouxte au symbole de la croix. La stèle du Dr Florant Bernier n’affiche que l’attribut professionnel, le caducée relié au mythe d’Asclépios, dieu de la Médecine. De même, celle de l’architecte Pierre Rinfret n’offre aucun problème de lecture : deux repères visuels, le compas et l’équerre gravés au-dessus du nom. Le livre, pierre tombale de l’historien Guy Frégault, devient en plus porteur d’un message. Enfin, certaines présentent des sujets à dimension anthropologique tels un cœur ou des mains pour lesquelles toute une rhétorique se déploie : des mains pieuses pour indiquer le chemin du paradis, parfois en pointant le ciel avec une croix pour attiser la foi, des mains unies pour exprimer l’affectivité et l’espoir de rester unis dans l’au-delà, des mains généreuses offrant des fleurs en guise d’hommage aux chers disparus.

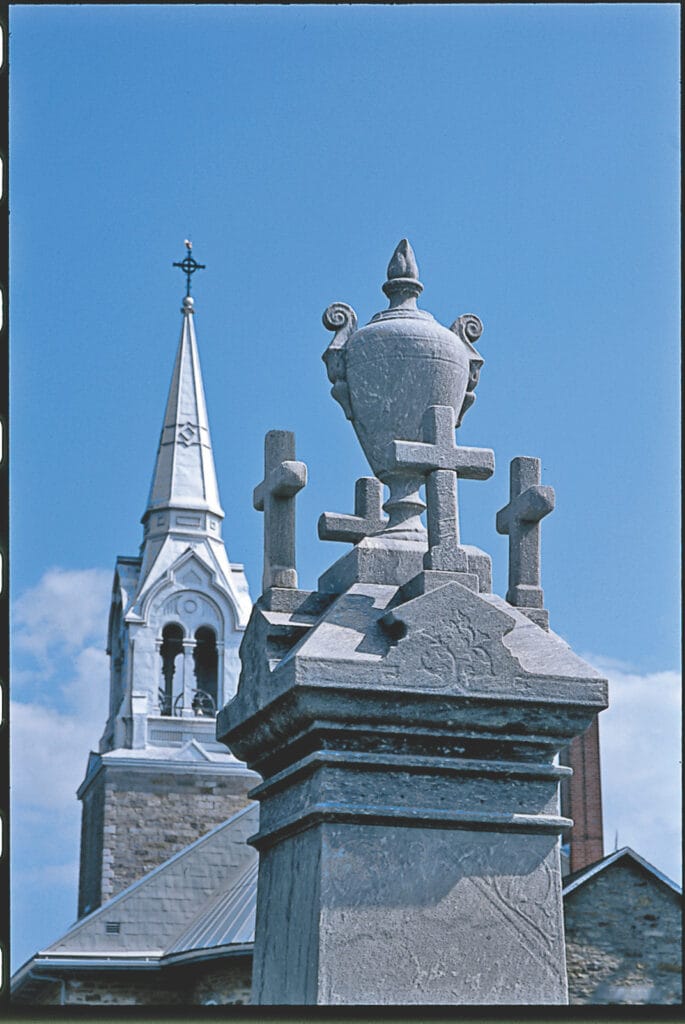

Les monuments verticaux, dont les colonnes et les cippes, généralement en granit et souvent surmontés d’une urne cinéraire ou d’une croix, ont marqué le paysage funéraire.

Cette thématique nous dirige vers la symbolique végétale avec sa gamme de motifs conventionnels : la rose, symbole d’amour, la pensée, évocation du souvenir, le lys, synonyme de pureté, le glaïeul, image de l’état de préparation, la palme, le laurier, le lierre et la vigne, signes de gloire et d’immortalité, et enfin, les feuilles et les fruits de l’olivier, métaphore de la paix et du paradis des élus. « C’est cette liaison de Dyonisos avec les mystères de la mort qui a fait aussi de la vigne un symbole funéraire, dont le rôle a continué dans la symbolique du christianisme » (Chevalier et Gheerbrant : 1013). Et puis, une ancre, un sablier, un livre, un voilier, un phare, une architecture, des oiseaux, des éléments végétaux, un paysage, voilà autant d’images qui s’étalaient devant le client éploré, en quête d’une personnalisation de la sépulture assurant une consolation significative. La compagnie Rock of Ages du Vermont se montrait persuasive dans ses brochures publicitaires offertes sur le marché québécois : « Naturellement, vous voudrez que votre monument rappelle un trait de caractère de la personne qu’il commémore. […] Rappelez-vous qu’il existe un symbole pour exprimer chaque sentiment, chaque caractéristique humaine, toute expérience, œuvre, organisation et occupation. » Les compagnies funéraires du Québec ont également offert leur gamme de produits et se sont même adaptées aux demandes des groupes ethniques, comme en fait foi le motif d’un Bouddha incisé sur deux stèles disposées têtebêche à l’extrémité nord-ouest du Belmont. Cette imagerie contemporaine demeure toutefois assujettie à la standardisation, depuis les deux dernières décennies du XXe siècle jusqu’à nos jours.

Dans la limite septentrionale du site, les stèles s’entassent dans d’interminables alignements parallèles sur de petits lopins, afin d’obtenir un rendement optimal de l’espace. L’industrialisation de la mort laisse ici ses empreintes.

Précisons enfin que dans les aires d’occupation plus récentes, les divergences ne se lisent plus de la même manière et l’écart est de moins en moins notoire. C’est plutôt par la qualité et la couleur du matériau, le polissage du granit, l’ornementation gravée ou le type de lettrage que la nuance se discerne. La notabilité moins manifeste n’est perceptible qu’aux seuls membres de la famille. « L’initié, quand il s’arrête devant une écriture qui renvoie à la vie de ses proches, y rencontre des éléments signifiants qu’il peut interpréter et trouve dès lors une notabilité qui peut alimenter sa mémoire personnelle […] le notable, ici, ne se donne pas à lire publiquement, mais privément; il représente moins l’importance d’une place dans un réseau relationnel qu’une certaine qualité de mémoire accessible aux seuls initiés » (Lemieux, R. 1984 : 248).

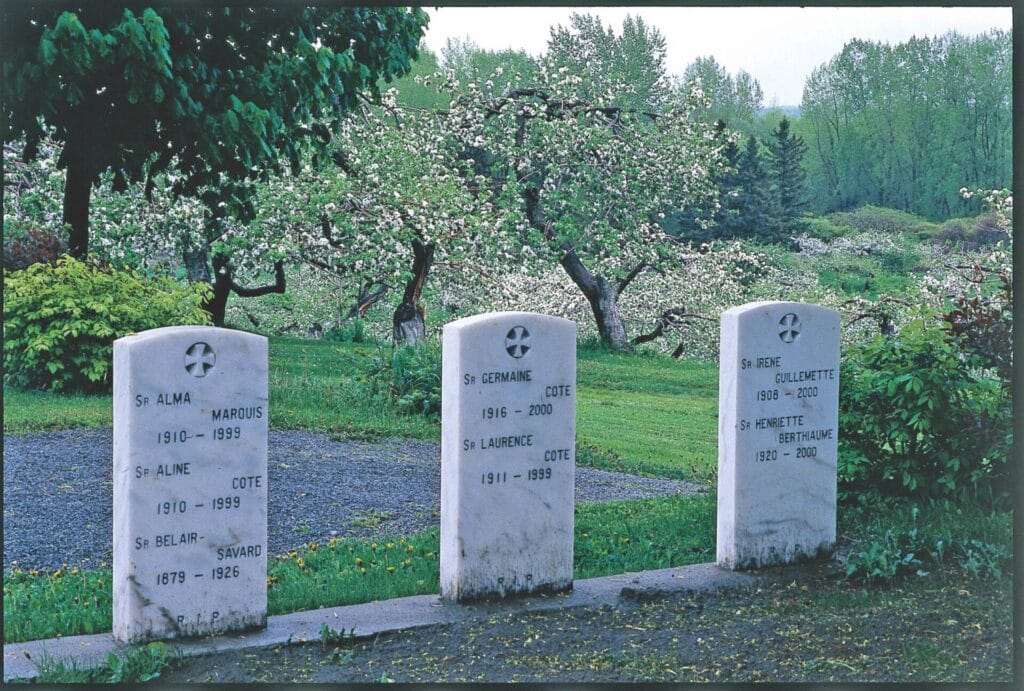

Par ailleurs, on observe un phénomène d’uniformisation dont la portée diffère, car il découle d’une appartenance à un groupe uni dans une action et une pensée collectives. Les pierres tombales regroupées au cimetière des prêtres, ouvert en 1942 près de l’entrée du cimetière

Belmont, s’associent au giron ecclésial : le calice et l’hostie crucifère, symboles de l’Eucharistie, s’enchâssent entre l’année d’ordination au bas et les dates extrêmes de part et d’autre. Cette évocation religieuse surmonte une épitaphe réduite au nom du prêtre, à sa fonction et au conventionnel R.I.P. Les militaires marquent eux aussi ce lieu sacré de leur empreinte particulière avec le regroupement de leurs stèles uniformes sur l’avenue Saint-Nazaire, tel un bataillon au garde-à-vous. Ornées des armoiries du 22e Régiment canadien-français avec le castor au centre (décès entre 1929 et 1938), de l’unifolié jumelé ou non à une croix (décès entre 1939 et 1947), ou encore du seul motif d’une croix (décès entre 1954 et 1960), elles s’alignent, les unes derrière les autres, prônant l’héroïsme anonyme. Enfin, en prolongeant notre parcours, on verra que cet imaginaire mystique domine la statuaire funèbre, où s’épanouit à nouveau le culte de la différence.

La sculpture historiée

La sculpture historiée est l’apanage des lieux de sépulture catholiques. En nombre réduit au cimetière réformé ou anglo-protestant, elle est inexistante au cimetière juif. Abondante dans les parties anciennes des cimetières urbains, elle s’est raréfiée progressivement depuis les années 1960 et les angelots produits en série ont persisté jusqu’aux années 1980. Les zones récemment ouvertes à l’inhumation en sont d’ailleurs totalement dépourvues. Cela dit, il y a lieu de s’interroger sur le sens des représentations funéraires, tantôt coulées en bronze, tantôt sculptées en ronde-bosse ou en relief dans la pierre, dans le bois et même dans le métal. Des sujets réels, dont l’œuvre terrestre est symboliquement révélée, côtoient des figures idéalisées, opposant une vision exaltante de la mort à une autre plus romantique. Mais d’emblée, la sculpture religieuse s’impose au cimetière catholique. Elle rejoint le symbolisme de la croix et s’inscrit dans une perspective escha to logique qui, dans le plus pur respect de la tradition judéo-chrétienne, soutient la conception de la vie après la mort. Sur cette route de l’attente vers l’au-delà, Dieu le fils, la Vierge Marie, l’Enfant Jésus, les saints et les anges accompagnent les défunts et par là, nous révèlent leur dévotion.

La sculpture historiée

La sculpture historiée est l’apanage des lieux de sépulture catholiques. En nombre réduit au cimetière réformé ou anglo-protestant, elle est inexistante au cimetière juif. Abondante dans les parties anciennes des cimetières urbains, elle s’est raréfiée progressivement depuis les années 1960 et les angelots produits en série ont persisté jusqu’aux années 1980. Les zones récemment ouvertes à l’inhumation en sont d’ailleurs totalement dépourvues. Cela dit, il y a lieu de s’interroger sur le sens des représentations funéraires, tantôt coulées en bronze, tantôt sculptées en ronde-bosse ou en relief dans la pierre, dans le bois et même dans le métal. Des sujets réels, dont l’œuvre terrestre est symboliquement révélée, côtoient des figures idéalisées, opposant une vision exaltante de la mort à une autre plus romantique. Mais d’emblée, la sculpture religieuse s’impose au cimetière catholique. Elle rejoint le symbolisme de la croix et s’inscrit dans une perspective escha to logique qui, dans le plus pur respect de la tradition judéo-chrétienne, soutient la conception de la vie après la mort. Sur cette route de l’attente vers l’au-delà, Dieu le fils, la Vierge Marie, l’Enfant Jésus, les saints et les anges accompagnent les défunts et par là, nous révèlent leur dévotion.

Les scènes de la Passion : complaisance au pathos

L’imagerie traditionnelle favorise la vision d’un Christ souffrant intervenant dans les scènes de la Passion. Cette image n’en symbolise pas moins son triomphe sur la mort. Au centre du cimetière Belmont, au lot de l’homme d’affaires Pierre-Théophile Légaré, sur une monumentale croix se détache un Christ en croix (vers 1927) en bronze grandeur nature s’élevant à 3,58 mètres du sol (enlevé récemment par un descendant), dont le traitement, dû au sculpteur Émile Brunet, atteint le grandiose. Saisissant de vérité, il vient renchérir le sens pathétique du symbole de la Rédemption. Le Christ en croix figure aussi en format plus réduit ou directement sculpté en ronde-bosse dans la pierre, comme sur la stèle verticale de Joseph Laurin et il se présente parfois de tête dans un médaillon. Un Christ portant sa croix façonnée dans le marbre surhausse quelques pierres tombales, tandis que son buste en profil s’insère dans un médaillon en bronze ou en marbre fixé au registre supérieur de certaines stèles. Le Christ de dérision ou Ecce Homo se greffe au même répertoire et au cimetière de Lévis-Lauzon, il figure grandeur nature sous un baldaquin érigé en 1893, en hommage aux prêtres de la paroisse. Avec sa couronne d’épines et ses mains liées, il affecte une attitude de tristesse et de résignation. La tête de l’Ecce Homo sculptée en relief occupe la partie haute d’un bon nombre de stèles et au cimetière Belmont, sur celle de Gérald Martineau, le pathétique buste du Christ couronné d’épines et ligoté s’inscrit dans un médaillon carré enchâssé au milieu d’une croix incisée dans la pierre, sous une frise de motifs fleurdelisés. En contrepoint, sur les stèles cruciformes des familles de Joseph et de Stanislas Picard, un Ecce Homo rayonnant, conçu par Émile Brunet, rehausse chacun des deux médaillons épousant la forme d’une croix. Ici, sans blesser, la couronne d’épines rayonne autour de la tête d’un Christ de béatitude : par un renversement du symbole, les épines s’identifient aux rayons lumineux émanant du corps du Rédempteur (Chevalier et Gheerbrant : 409).

L’imagerie de la Passion offre certains thèmes isolés, tel le Christ au jardin des Oliviers sculpté en ronde-bosse et plus souvent ciselé sur des stèles, comme c’est le cas pour la Dernière Cène.

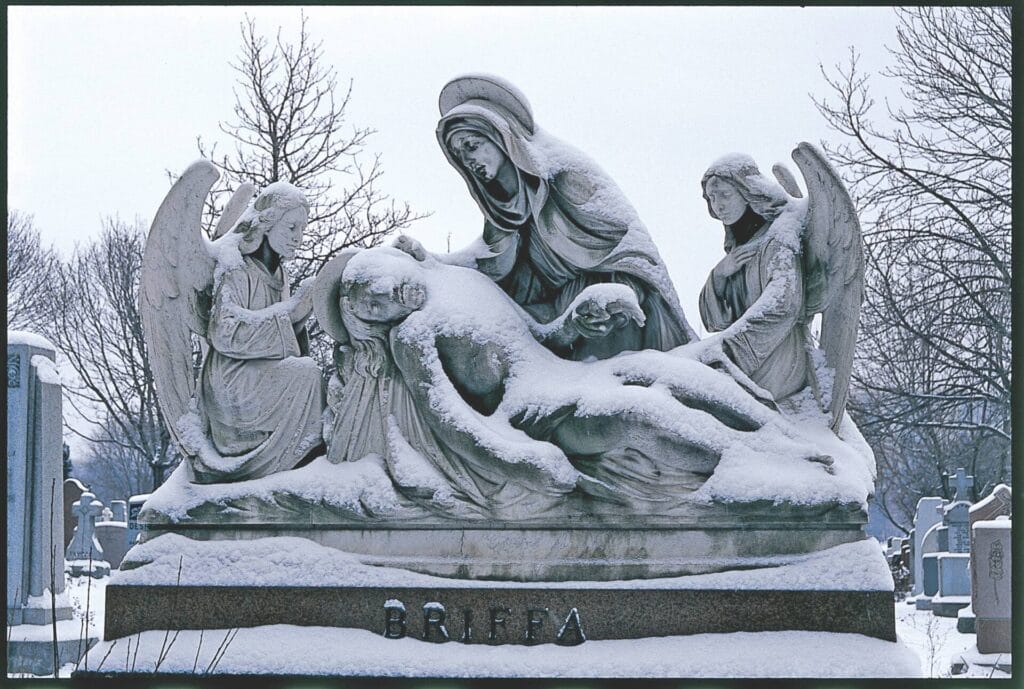

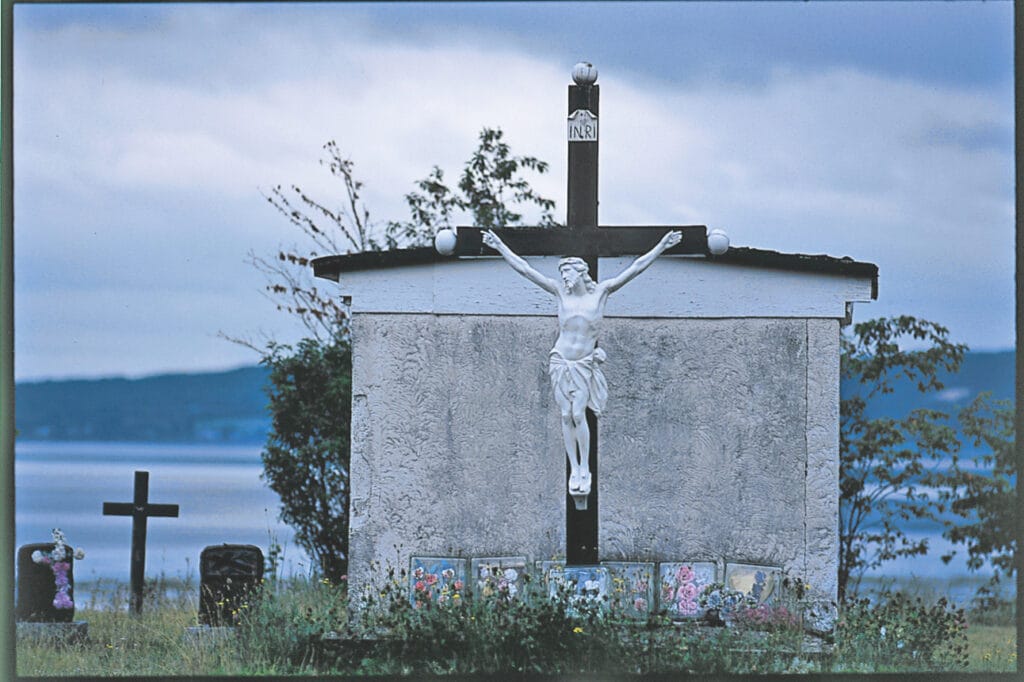

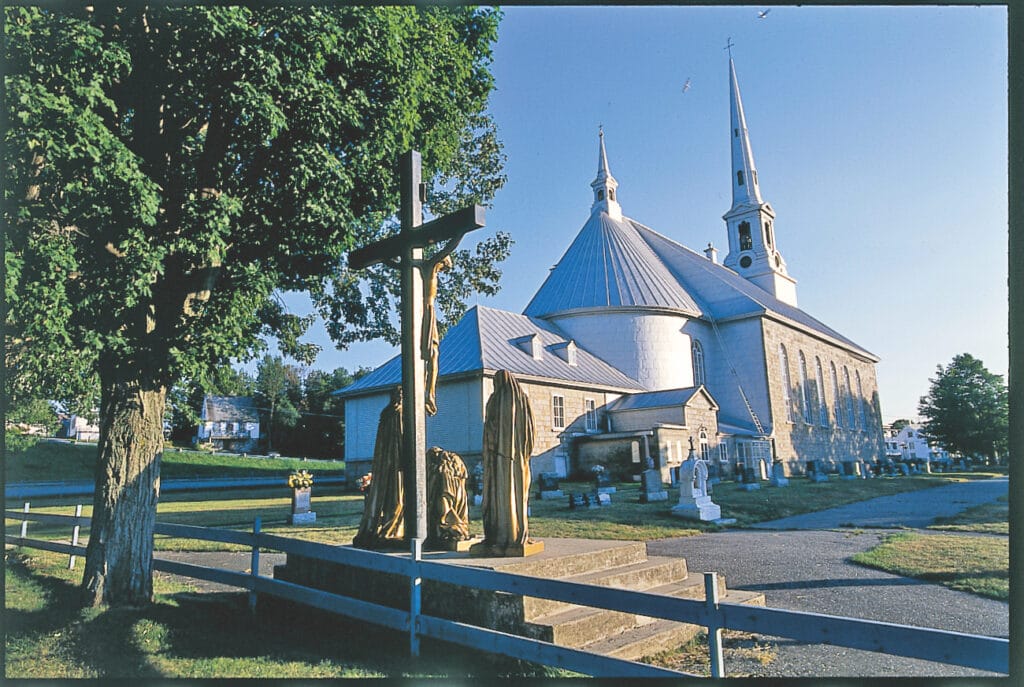

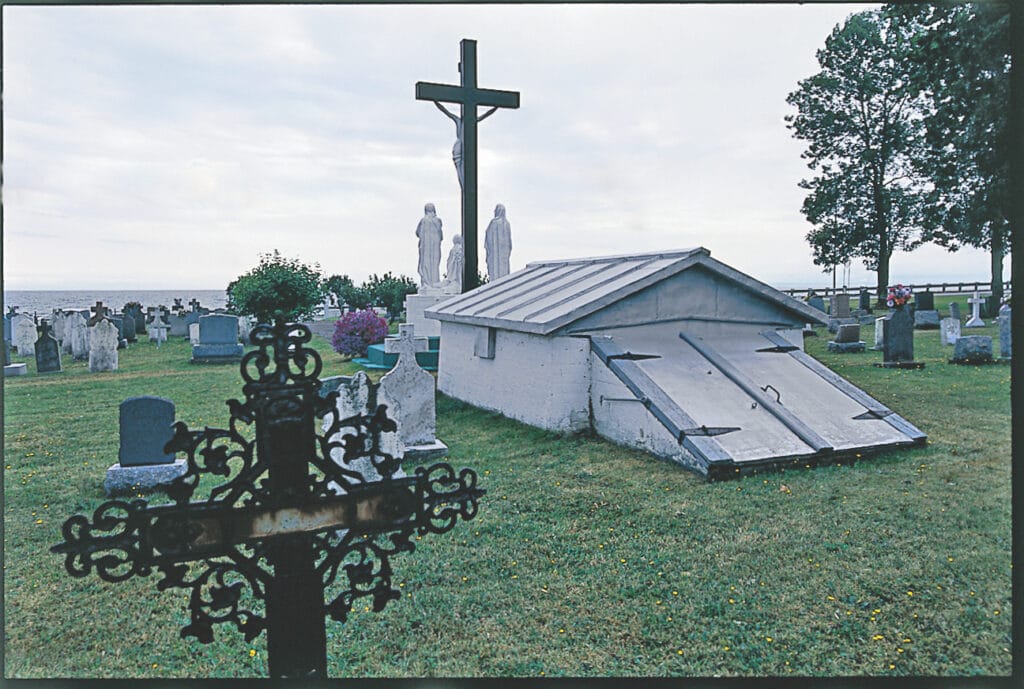

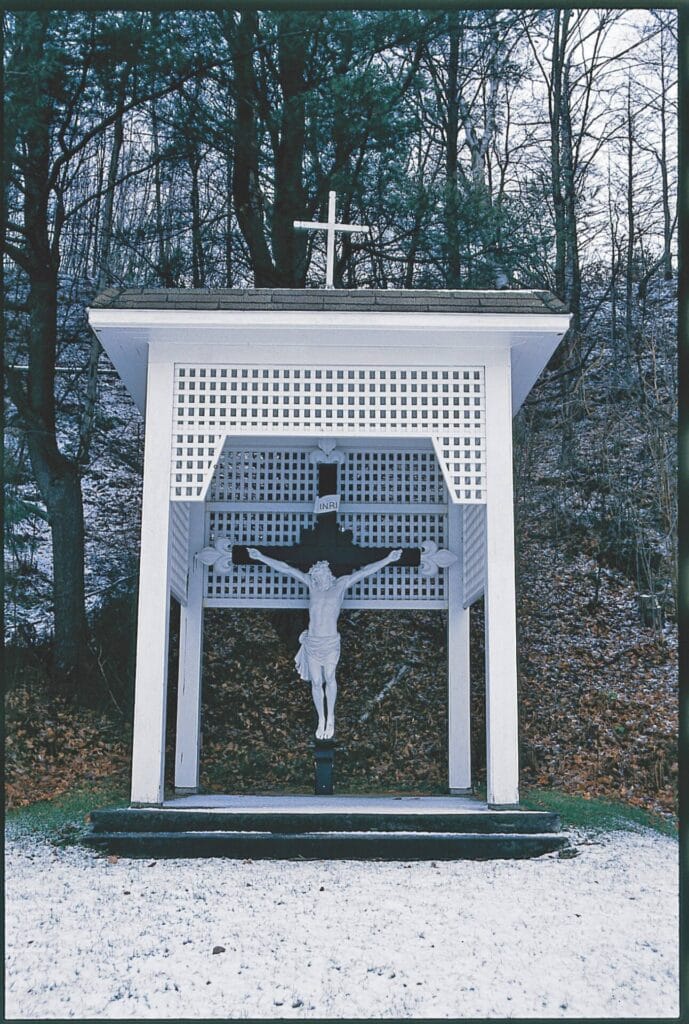

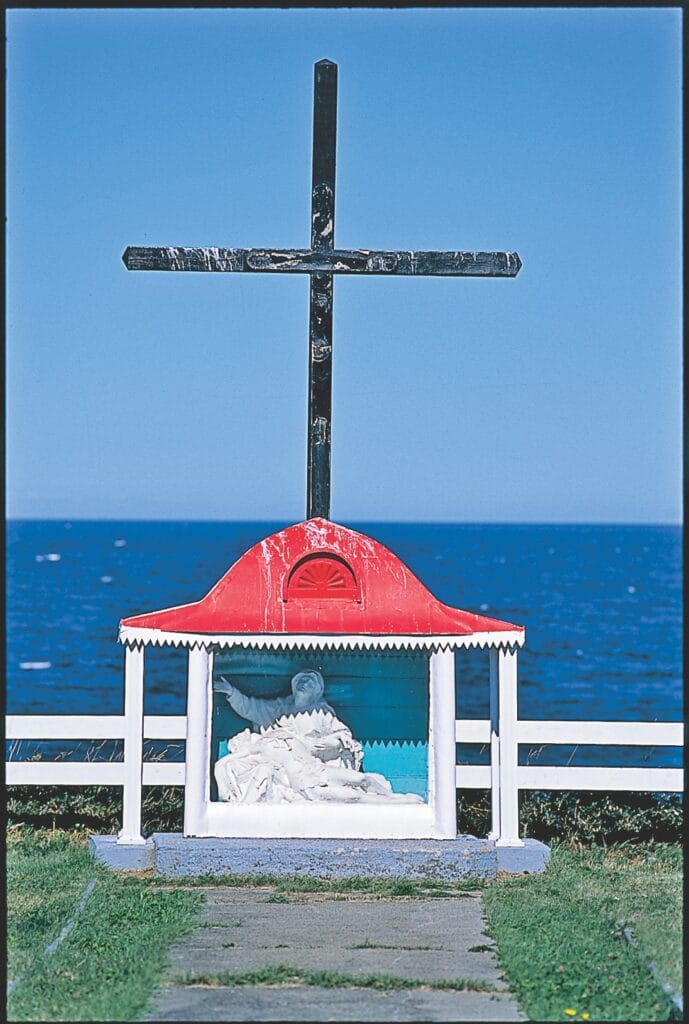

On dénombre également quelques Pietàs, où la Vierge de pitié retient le corps inanimé du Christ au pied de la croix de Golgotha. Par ailleurs, la tête d’une touchante Mater Dolorosa dans un médaillon en bronze incarne la souffrance maternelle, entre autres, au monument d’Arthur Saillant au Belmont et à celui de Lucien Borne au cimetière Saint-Charles. Dans ce dernier cas, l’expression pathétique de la Mère des douleurs honore présumément son épouse, Eva Jungblut, décédée avant lui. Autant de manières de traduire le drame de la Passion, tout comme Sainte Madeleine pénitente accroupie au pied de la croix ou apposant ses mains de part et d’autre de la croisée, telle que vue au monument d’Antonio Fabi, au cimetière Saint-Michel à Sherbrooke. Sainte Madeleine épongeant avec sa chevelure le sang du Christ s’ajoute à bon escient au panthéon funéraire. Elle se jumèle parfois à une couronne de fleurs et une colombe, symboles respectifs de la régénération et de la pureté. En fait, il s’agit d’un rare cas où le règne animal est représenté, hormis la brebis associée surtout aux sépultures d’enfant. La figuration d’une Madeleine au pied de la croix fut chère à l’imagerie baroque du XVIIe siècle (Mâle : 69) et elle se joint souvent au calvaire. À la ville comme au village ou le long des routes, cette scène évoquant l’étape ultime de la vie de Jésus marque le centre, une artère ou un carrefour stratégique du lieu des morts, accentuant par là son caractère sacré. Exceptionnellement, au cimetière Saint-Charles, en plus du calvaire à trois personnages, les stations du chemin de croix, offertes par des notables ou des sociétés de bienfaisance à la fin des années 1880, ponctuent les avenues. De style gothique, ces stations sculptées en haut-relief dans le métal (récemment restaurées) sont surélevées d’une croix portant la tête d’un Ecce Homo et reposent sur un imposant socle en béton précédé d’ornements paysagers. Quant au calvaire, le nombre de personnages varie d’un cimetière à l’autre : un Christ en croix (Saint-Félix de Cap-Rouge, par Lauréat Vallière), parfois accompagné de sa mère et de saint Jean (L’Ancienne-Lorette, par Louis Jobin), avec, en plus, une Madeleine pénitente, dont certains modèles en fonte ou en métal bronzé proviennent de France (Saint-Nicolas) ou de Chicago (Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans), groupe auquel s’ajoutent les larrons, comme à Saint-Augustin-de-Desmaures avec son prototype mosan (Fonderie de l’Union artistique de Vaucouleurs, France, 1881). Cette séquence de la crucifixion, rappelons-le, fut chère au sculpteur Louis Jobin et il en exécuta plusieurs en bois, dont celui de 1918, caractérisant le célèbre lieu de pèlerinage aujourd’hui centenaire, l’Ermitage Saint-Antoine de Lac-Bouchette au Saguenay– Lac-Saint-Jean avec ses six personnages. De telles scènes s’insèrent rarement à un monument, à l’exception tout au moins des reliefs sur la stèle de Pierrette Poulin, à Notre-Dame-des-Pins en Beauce, avec son calvaire à quatre personnages et sur celle de la famille Turcotte au Belmont, près de l’entrée, avec ses quatorze stations circonscrivant une Dernière Cène sur une « icône » en cuivre. Réminiscences d’une dévotion populaire au chemin de croix ayant cours au XVIIIe siècle et d’une iconographie religieuse déjà bien instaurée au XIXe siècle, en pleine époque victorienne, ces scènes pathétiques « éveillaient la compassion et traduisaient la fascination des fidèles pour les visions exacerbées de la douleur et de la mort » (Béland 1986 : 117).

La Discipline diocésaine, publiée en 1937 par le cardinal Villeneuve, archevêque de Québec, prescrit, à propos de la planification de l’espace cimetérial : « On remplace la croix provisoire par une croix monumentale, qu’on peint en noir si elle est de bois ou de fer, et qu’il convient d’élever en la partie du cimetière qui est à l’Orient, de manière que les corps soient tournés vers le point du ciel d’où le Christ les appellera. »

Les dévotions populaires : passeport pour l’éternité

Lorsque l’emphase ne porte plus sur l’expression déchirante du Christ de la Passion, de la Vierge de pitié ou de Marie-Madeleine repentante, les images plus apaisantes du Sacré-Cœur, de la Vierge et de l’Enfant Jésus, des saints et des anges entrent en scène. Ces auxiliaires accompagnent les défunts en attente de la résurrection des corps et intercèdent auprès de Dieu pour leur plus grand bénéfice. Au Québec, l’imagerie religieuse marquée par diverses dévotions populaires a indéniablement franchi les murs de l’enceinte funéraire. De fait, l’enseignement catholique s’y prolonge dans le but d’obtenir le salut des morts et de nourrir l’espoir des vivants. Le culte liturgique voué au Sacré-Cœur, consacré en 1685, culmina vers la fin du XIXe siècle (Réau, II, II : 48). Il affirmait, dans le symbole du cœur ouvert, l’amour universel de Dieu. « Là encore, la floraison exceptionnelle de la dévotion résultait pour une bonne part de l’influence de la France qui, après sa défaite de 1870, avait placé le relèvement du pays sous l’égide du Sacré-Cœur. La forte diffusion d’une imagerie pieuse dédiée aux Sacré-Cœurs de Marie et de Jésus devait également marquer la production québécoise à la fin du XIXe et au début du XXe siècle » (Porter et Bélisle : 298). Au Belmont, au lot de l’homme d’affaires Édouard Côté, un Sacré-Cœur grandeur nature chapeaute un pilier et tel celui surplombant le charnier à l’entrée du site, iI ouvre ses mains dans une attitude d’accueil, alors que d’autres nous signalent leur cœur ardent. Au cimetière Saint-Charles, au lotissement d’Adé lard Des lauriers, il est protégé par un édicule et accompagné de chérubins. Enfin, au Belmont, on dénombre les figures isolées d’un Sacré-Cœur de Marie rendant hommage à Jeannine Potvin, d’un Sacré-Cœur de l’Enfant Jésus, commémorant un enfant, Robert, fils du Dr Jean Trudel, décédé à l’âge de trois ans un lendemain de Noël, et d’un Enfant Jésus de Prague, miniature fixée au bas de la stèle de Jean de Saint-Victor. D’ailleurs, cette dernière dévotion supplanta, vers le milieu du XIXe siècle, celle vouée à l’Enfant Jésus au globe (Porter et Bélisle : 434). Au fait, un saint Joseph et l’Enfant Jésus au globe (Delin Frères, Paris) surhaussent le monument de Joseph Parent, au cimetière Saint-Charles, où il fut quinze ans surin tendant et décéda en 1891, tel qu’indiqué à l’épitaphe.

La dévotion à saint Joseph, spécifions-le, connut son triomphe en Europe au XIXe siècle, lorsque le pape Pie IX le proclama patron de l’Église universelle, en 1870 (Réau, III, II : 753), ce qui ne tarda pas à franchir l’Amérique du Nord. Chez nous, cette tradition populaire donna lieu à la construction d’un des plus grands lieux de pèlerinage du Québec, l’Oratoire Saint-Joseph-du-Mont-Royal, dont la construction débuta en 1917 (Simard 1995 : 9). Un tel culte cadre aisément ici, car le patron des ouvriers est perçu aussi comme celui de la bonne mort. Au cimetière Belmont, en mémoire du marchand Jules Rochette, un Saint Joseph sculpté dans le marbre se dresse au-dessus d’un pilier, où le texte s’allie au sujet, car une prière lui est adressée. Ce saint, vêtu à l’antique, se présente également en charpentier, parfois accompagné de l’Enfant Jésus. Pour la famille d’Hector Ménard, il s’associe à une Sainte Famille en ronde-bosse jouxtant une stèle avec un Ecce Homo en médaillon. La vénération à la Sainte Famille, dont la propagation fut encouragée dès le Régime français par Mgr François de Laval (Drouin : 152), connut au milieu du XIXe siècle un nouvel engouement et un siècle plus tard, la sainte triade était toujours perçue comme le porte-étendard du modèle familial. Elle figure sur des reliefs en marbre dans d’étonnantes compositions à la verticale ou à l’horizontale parfois avec une Sainte Famille élargie, alors qu’un jeune saint Jean-Baptiste, patron des Canadiens-français, tenant son oriflamme, fait pendant à l’Enfant Jésus, en tant que son Précurseur.

La Vierge entre au cimetière dans la foulée de la proclamation du dogme de l’Immaculée Conception en 1854. Elle ne le quittera plus.

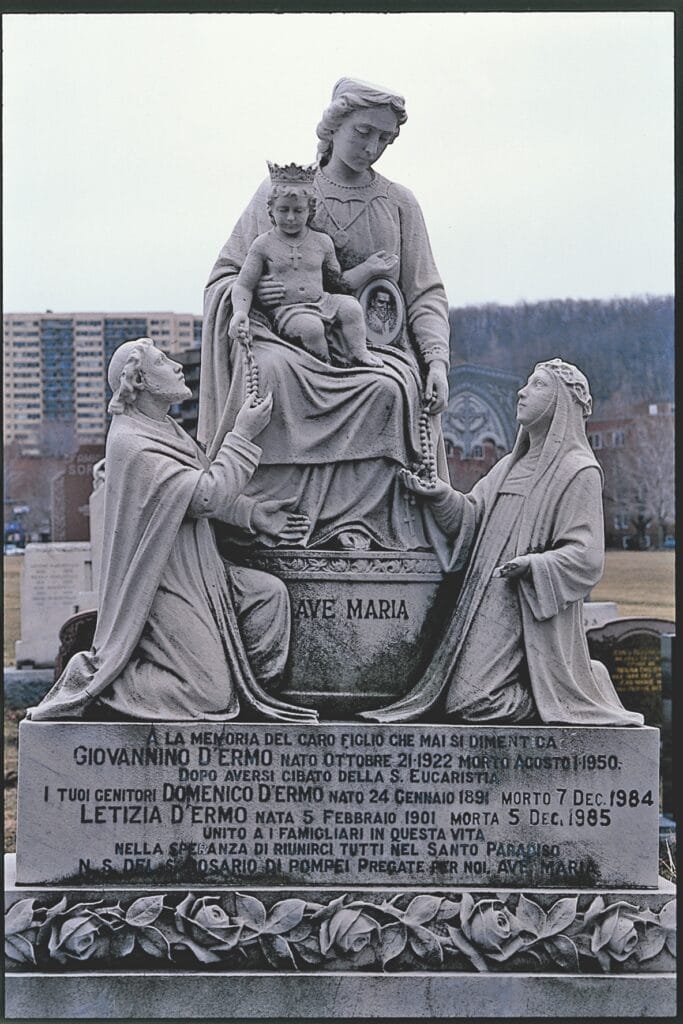

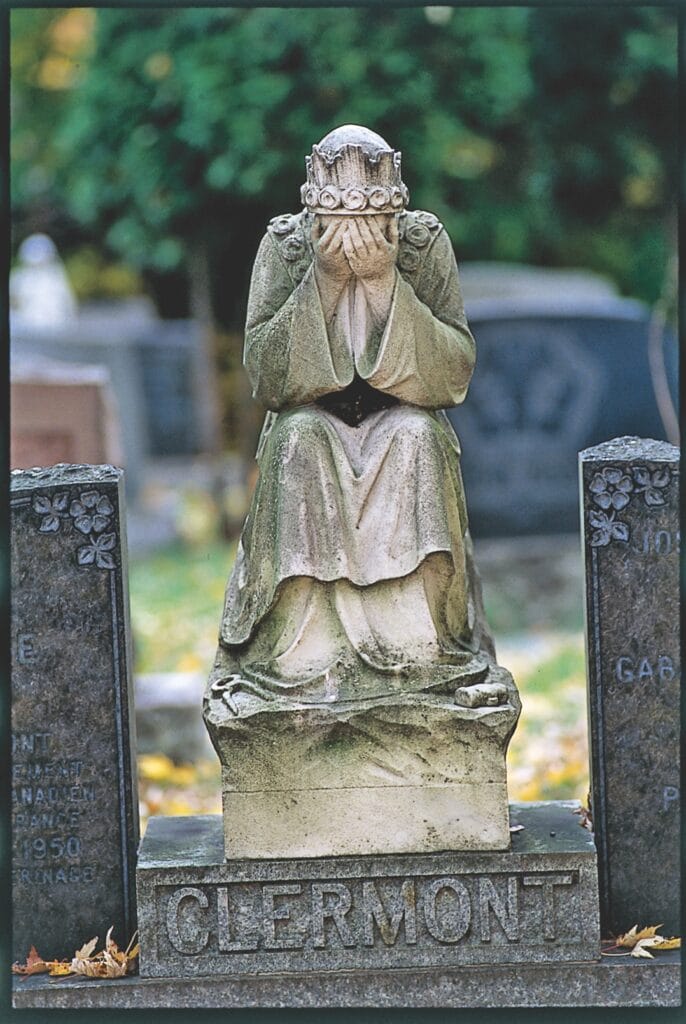

Quant à la Vierge, elle fut l’objet d’un nouvel élan de dévotion, à la suite de la proclamation du dogme de l’Immaculée Conception par le pape Pie IX en 1854 (Réau, II, II : 69). Au Belmont, au monument des Enfants de Marie de la Haute-Ville, une Immaculée Conception aux bras ouverts repose sur un globe et foule de ses pieds le serpent. Symbolisant sa victoire sur le péché originel, elle s’impose comme médiatrice, à l’instar de la Vierge aux âmes du purgatoire se dressant sur le monument de la famille Morisset à Trois-Rivières, façonnée par Louis Jobin et conservée depuis 1987 au Musée Pierre-Boucher (Béland : 1991). Notre-Dame de Lourdes, associée au même dogme, rappelle les apparitions de la Vierge à Bernadette Soubirous en 1858. Cet événement ne tarda pas à faire écho au Québec. « Pendant le dernier quart du XIXe siècle et au début du XXe, on assiste à une prolifération de nouveaux sanctuaires dont la plupart sont dédiés à la Vierge et dont beaucoup recréent la grotte de Lourdes » (Porter et Bélisle : 129). Sur le lot de Cary Pelland, au Belmont, Notre-Dame de Lourdes affiche une attitude de prière, telle que décrite à partir des apparitions et elle se distingue de la stèle de l’époux, pour mieux honorer la mémoire de l’épouse. Coiffée d’un long voile aux rinceaux de fleurs, elle tient un rosaire dans ses mains jointes. D’autres images témoignent également de l’importance du culte marial, telle cette figure, présumément une Vierge-prêtre, enchâssée sur la stèle cruciforme appartenant au juge Émile Morin. Voilée et drapée à l’antique, elle retient de l’index son manteau dissimulant ses bras et ses mains. Tout près, sur la rue Saint-Damase, une Vierge à l’Enfant avoisine la pierre tombale de la famille de Pierre Fournier, tandis que sur le lopin de Joseph Clermont, dans la section sud-ouest, une Notre-Dame de La Salette assise figure en pleureuse et ses mains appuyées sur ses genoux voilent son visage éploré. Couronnée d’un diadème, elle est accompagnée d’une pince et d’une masse, instruments de la Passion. Le pathétisme de la scène alimente le désir d’exorciser une mort inattendue, celle d’Odila Doré, décédée en 1950 dans l’écrasement du Pèlerin canadien sur le mont Obiou en France au retour d’un pèlerinage à Rome, point culminant du voyage entourant la béatification de Marguerite Bourgeoys. Elle fut probablement inhumée au cimetière de la Salette-Fallavaux, dans la section réservée aux accidentés de l’Obiou, tout comme les 50 autres québécois décédés par la même occasion (Lemieux, L.G. 2000). Enfin, au cimetière Saint-Charles, on distingue une Vierge à la fois radieuse, humble et candide, à l’écoute de l’archange Gabriel lui annonçant qu’elle sera la mère du Fils de Dieu. Cette Vierge de l’Annonciation, transmettant l’espoir de la Rédemption, surhausse l’inscription « Salut pleine de grâce ». Elle fut savamment sculptée en haut-relief dans un médaillon en bronze (Nagni, Rome, 1958) sur la stèle de Paul-René Gauthier. Ce thème si fréquemment traité dans l’art religieux est exceptionnel au registre funéraire auquel s’ajoutent parcimonieusement les saints patronymes ou martyrs, dont le légendaire Saint Georges terrassant le dragon inséré au vitrail absidial du mausolée de Georges-Élie Amyot au cimetière Belmont et selon les canons traditionnels, ce saint triomphant porte une armure de chevalier. Aussi, au cimetière St. Patrick, respectivement patron et patronne de l’Irlande, l’évêque Saint Patrick, vêtu de son costume pontifical avec crosse, se dresse sur le tombeau des rédemptoristes et une Sainte Brigide ou Brigitte de Kildare, avec son costume d’abbesse, couronne celui de Bridget Price, épouse de John B. Heward. Enfin, quelques représentations de sainte Anne, du curé d’Ars, de sainte Jeanne-d ’Arc, de sainte Thérèse de Lisieux et de saint François d’Assise (Drouin : 155) et des évangélistes (Béland 1991 : 34) s’ajoutent au panthéon hagiographique funèbre.

Note (1)

Ce texte fait partie d’une série d’articles de notre grand dossier « Cimetières, patrimoine pour les vivants » tiré du livre du même titre par Jean Simard et François Brault publié en 2008.