Historien, professeur et chercheur

Des corps sortis de terre

Malgré toutes les précautions prises par les Anciens pour maintenir leurs morts à l’abri de l’intrus, il est des circonstances où les corps doivent être exhumés. Il en est ainsi lorsqu’on veut déplacer le cimetière. L’évêque autorise la translation lorsque l’on a tout lieu de croire que les chairs sont consommées : il doit s’écouler une quinzaine d’années avant le transport des squelettes de l’ancien vers le nouveau lieu d’enfouissement. Quand une paroisse ouvre un nouveau cimetière, la translation des restes n’est pas toujours opportune. Auquel cas il existe une manière jugée décente d’abandonner un cimetière. On ne saurait y laisser les défunts sans enclore le champ « sauf à le couvrir de pierre après en avoir enlevé une couche de terre d’un pied de profondeur ». On a rapporté qu’à Kamouraska, à L’Isle-Verte, on avait mis moins de soin à fermer le lieu : « Je ne crois pas, réplique l’évêque, que ce fut avec le concours de l’autorité ecclésiastique. » En conséquence, le curé de Trois-Pistoles (1848) est sommé d’agir autrement : « Il faut donc que votre fabrique se détermine ou à faire exhumer les corps de l’ancien cimetière pour les transporter dans le nouveau ou […] à faire une clôture neuve pour remplacer celle que le temps d’abord, puis ensuite l’incendie ont détruite. » Certaines paroisses aux prises avec le surpeuplement préfèrent élever la muraille du cimetière plutôt que de procéder à son déplacement. Mais vient un temps où le rehaussement du sol n’est plus possible. Il convient alors d’acheter une nouvelle superficie, souvent éloignée de l’église (C.-J. Chevalier 1941 : 204 et suivantes). À Sainte-Marie de Beauce, vers 1840, on relève le champ des morts de près de deux mètres. Un quart de siècle plus tard, le cimetière est de nouveau rempli; un agrandissement prolonge son usage d’une dizaine d’années. Puis l’on procède à un nouveau relèvement temporaire; les paroissiens, finalement, se résignent à acheter un terrain éloigné de l’église. Les pressions de l’épiscopat réussissent à vaincre l’opposition d’une majorité de paroissiens, chagrinés par l’éloignement de la communauté des morts ou peut-être simplement opposés aux engagements financiers qu’entraîne la mesure. Un spéculateur vit venir l’inévitable en achetant un emplacement revendu à la fabrique quatre fois le prix payé quatre ans plus tôt (Provost 1967 : 106 et 163-166). Dans certaines localités, le surpeuplement est rapide. À Saint-Clément de Beauharnois, il y eut quatre cimetières, de 1819 aux environs de 1900. Le premier était déjà rempli dès 1823, avec 263 cadavres. Après dix ans, le deuxième atteignait sa capacité d’enfouissement : 418 corps. Nous sommes en 1832. Il existe un espace vacant contigu qui rend possible un agrandissement. Plus de 1 000 morts y sont enterrés entre cette date et 1848. II faut alors de nouveau trouver de l’espace. On aménage un champ derrière l’église. On réussit à doubler la superficie du cimetière en 1878. En 1905, l’arrière de l’église est peuplé de 5 200 corps (Leduc 1920 : 91). II faut de nouveau trouver de l’espace. Exceptionnellement, le terrain de l’ancien cimetière redevient propriété privée. Cette reconversion du sol à des fins profanes se produit à Nicolet, à la fin du XVIIIe siècle. On choisit un emplacement pour construire une nouvelle église qui sera entourée du cimetière. L’acquéreur du terrain sur lequel s’élevait l’ancien temple presse la fabrique de lui céder le plus tôt possible la jouissance de l’immeuble : « pour obvier à des murmures », le curé propose que les cadavres enterrés dans l’ancienne église et tous les corps enfouis dans le cimetière adjacent soient exhumés puis inhumés dans le nouveau lieu du culte. L’évêque propose d’attendre puisque l’on n’a cessé d’enterrer que depuis quelques années à peine dans l’ancien cimetière. « Il faut faire entendre raison [… ] au propriétaire que je suppose avoir de la religion, et lui offrir quelque dédommagement, plutôt que de consentir à un transport si prompt. » Le silence relatif des archives laisse croire que l’affaire s’est terminée à l’amiable. Qu’elle s’applique à tout le cimetière ou à un seul cadavre, la permission d’exhumer exige toujours une double autorisation, celle de l’Église et celle de l’État. La demande peut venir d’une assemblée de la fabrique à laquelle le curé aura donné son aval.

C’est ce qui se produit lorsqu’on veut déplacer le cimetière. Il se trouve aussi des requêtes où un époux réclame le permis d’exhumer sa défunte pour la faire placer dans le cimetière de son nouveau domicile. Il peut enfin arriver que l’instance médico-judiciaire décrète la visite d’un cadavre, par le coroner ou son délégué, à la suite d’une mort présumée violente. Dans ces circonstances, l’exhumation est particulièrement pénible pour les proches, surtout s’il y a soupçon de meurtre. En 1825, un prêtre qui a vécu pareille scène relate avec émotion et effroi une exhumation décrétée par l’instance judiciaire :

J’ai ressenti la douleur la plus vive en apprenant le traitement peu religieux que l’on a fait éprouver le 29 juin aux restes mortels d’un parent chéri, inhumé dans un de ces lieux tant de fois bénis, et que j’ai regardé jusqu’ici comme des asiles sacrés et inviolables. Je ne peux guère adoucir cette douleur qu’en épanchant un cœur attristé aux pieds de votre Grandeur. Mon bien-aimé et inestimable parent, le frère de mon propre père, était mort le 27 juin d’une maladie cruelle et redoutable et ne laissait d’autre consolation à une famille désolée que celle de pouvoir se rappeler l’édifiante piété avec laquelle il était décédé après avoir reçu tous les secours de l’Église : lorsque le 28 juin, sur le soir et environ une heure après l’inhumation, on voit arriver à l’église […] trois docteurs de Québec, qui font connaître aux parents du défunt qu’ils demandent incontinent l’exhumation du corps que l’on vient de porter en terre. Mon cher Père (héritier du défunt) s’y oppose avec la famille. Les docteurs retournent à Québec, et s’étant procuré certains écrits, ils reparaissent le lendemain […] et prétendent pouvoir avec violence forcer le tombeau du défunt en dépit de l’opposition et des larmes de la famille […] le curé finit par dire qu’il ne peut s’opposer à cette exhumation : on offre de l’argent à qui voudra participer à l’attentat […] le corps est porté dans la sacristie sans doute pour ne pas indigner davantage la foule des spectateurs à qui l’on a fait croire dans ce moment de surprise universelle, que la loi veut cette profanation.

Le récit continue, exprimant l’horreur ressentie lors du dépeçage. Il serait erroné de croire que toutes les exhumations réclamées par l’État remuaient à ce point les vivants, parents, amis, coparoissiens du défunt. Mais des témoignages non équivoques nous assurent qu’un événement de cet ordre ne laissait pas indifférent. En 1802, à Cap-Santé, on procède à une exhumation sur l’ordre du magistrat; on veut savoir si le défunt a été victime de meurtre. Mgr Plessis conseille la prudence au curé : « le chirurgien aura besoin de prendre conseil de vous sur le temps et sur le lieu le plus propre à faire sa visite sans bruit et sans éclat ».

Certaines exhumations sont jugées infamantes, d’autres, au contraire, ne soulèvent pas de passion. C’est le cas des transferts de cadavres lors des déplacements de cimetières. Mais il existe aussi des motifs nobles d’exhumer les défunts.

Ceux-ci relèvent du culte des morts dans les sociétés anciennes. Ne confondons point le culte populaire et celui des élites. La mémoire des humbles était autrefois peuplée de ces revenants qui habitaient les rêves. Telle âme en peine venait réclamer qui une prière, qui une messe promise pour hâter sa libération du purgatoire. À Yamachiche, on pratiquait encore, au début des années 1960, la « criée des âmes », sorte d’encan dont les profits servaient à payer des messes à l’intention des grands brûlés du purgatoire (Pellerin 1980). Voilà une dévotion populaire avalisée par les prêtres. En revanche, le commerce des vivants et des morts est parfois étranger à la sphère religieuse. Les morts du petit peuple des campagnes offraient leur aide aux vivants qui ne manquaient pas de réclamer, à l’occasion, leur bienveillance et leur secours. Telle grand-mère de Charlevoix, au début du XXe siècle, demandait à « ses » morts de lui montrer les bleuets que sa vue affaiblie ne distinguait point des feuillages.

Ce sont autant de traits de culture populaire qui traduisent la richesse d’un imaginaire où les vivants et les morts s’assistent mutuellement. En marge des pratiques paysannes s’est établi un commerce d’élite entre vivants et trépassés.

Ce dialogue prend diverses formes. Le 15 septembre 1867, le premier ministre du Québec participe à la translation des restes de François- Xavier Garneau, mort dans la nuit du 2 au 3 février 1866. Le chef d’État, s’adressant au défunt, lui lance : « Du sein de l’immortalité, vous planerez, esprit bienfaisant, sur notre avenir. » Voilà pour l’immortalité civile, matérialisée par un monument à la mémoire du défunt. Le politicien poursuit, devant quelque 2 000 auditeurs présents à la cérémonie : « déjà vous avez été, ou, grâce à la sainte prière, bientôt vous serez reçu là-haut par votre aïeul […] par votre père […] par votre mère […] par tous les héros canadiens que vous avez tirés de l’oubli ». Telle est publiquement affirmée – et appliquée à un cas particulier, par un chef d’État et non par un prêtre – la croyance en un lieu d’attente après la mort. Si la croyance au purgatoire n’avait pas été universelle, le chef du gouvernement se serait sans doute abstenu d’indiquer qu’un an et demi après sa mort l’historien expiait peut-être encore, qui sait, l’anticléricalisme de ses premières œuvres, vu comme de l’irréligion par la petite bourgeoisie ultramontaine du temps.

Certaines formes de communication symbolique avec les morts sont encouragées par les prêtres, parce qu’elles font partie d’un culte à la fois civique et religieux. Dans la course aux monuments historiques entreprise dans les villes de Québec et de Montréal après 1850, prêtres et laïcs se pressent sur les estrades montées pour les cérémonies d’inauguration. De grandiloquentes pièces oratoires font revivre d’illustres figures de la Nouvelle-France. Ainsi s’élabore une sorte de religion civile, pendant que, du côté religieux, se multiplient les grands procès de béatification et de canonisation des fondateurs de l’Église canadienne. Certaines exigences canoniques donnent lieu à de fastueuses sorties de terre (Gagnon 1978 : chap. 2 et 3). La pratique de l’exhumation solennelle peut être exécutée pour consacrer la mémoire de moins célèbres figures que les héros et les saints du « panthéon » national. Le XIXe siècle y a trouvé l’occasion d’exhiber triomphalement un cadavre. Cette ostentation friserait l’obscénité dans nos cités séculières.

Nous avons perdu cette sensibilité, ce culte de l’ossuaire. Au XIXe siècle, l’ensemble du corps social consentait de bonne grâce à faire la fête autour des restes d’un disparu, tout en se souciant de garder le squelette intact en vue de la résurrection des corps. Ces fêtes funéraires étaient parfois l’occasion d’éprouver les virtualités miraculaires du défunt.

La communication avec les morts entre dans la catégorie des pratiques encouragées par les prêtres, à condition qu’elle se déroule dans le respect de l’orthodoxie. Il se trouve, en revanche, d’autres formes de dialogue entre les vivants et les morts que les prêtres réprouvent et condamnent. Au milieu du XIXe siècle, le spiritisme fait son entrée au Québec. Cette forme de communication avec les esprits semble une pratique répandue dans les villes, quoique dans certaines paroisses rurales on expérimente à peine cette forme de rapport avec les défunts. En janvier 1854, le curé de Sainte-Marie de Beauce alerte l’évêché. Des paroissiens se livrent avec fureur à la nécromancie. L’interdiction du curé ne parvient pas à faire cesser les séances de spiritisme. Le prêtre de la paroisse adopte d’autres stratégies de dissuasion : la relation entre les vivants et les morts ne serait-elle pas une illusion produite par un fluide magnétique ou quelque autre phénomène naturel ? Vaines explications ! L’épiscopat doit parler haut et fort (Provost 1965 : 287). Aux yeux des théologiens, la nécromancie est l’œuvre du démon (Sylvain 1963 : 221-235). L’archevêque de Montréal condamne l’incantation spiritiste dans une lettre pastorale d’une vingtaine de pages au cours de la saison des fêtes de 1853-1854. Son homologue à Québec suit son exemple en condamnant lui aussi un phénomène parapsychologique étranger aux croyances traditionnelles.

La fête macabre

Au XIXe siècle, des petits séminaires obtiennent la permission d’ouvrir un cimetière pour y enterrer les prêtres morts au service de l’institution ou, à l’occasion, quelque élève souffreteux décédé avant la fin de ses études. Quarante ans après sa fondation, le collège de

Sainte-Anne-de-la-Pocatière veut imiter d’autres petits séminaires en aménageant un enclos où seraient déposés les restes des prêtres, bienfaiteurs ou professeurs de l’établissement. Des difficultés surgissent, font avorter le projet. Les objections viennent en partie de la paroisse. Un cimetière institutionnel peut faire ombrage aux prérogatives des fabriques. Si le projet est mis en œuvre, il faudra, au minimum, qu’un bienfaiteur originaire de Sainte-Anne soit soumis à des cérémonies funèbres dans l’église paroissiale. L’aménagement d’un cimetière au collège se réalisera seulement à la fin du XIXe siècle, dans des circonstances qui traduisent le culte des défunts avant le grand refoulement de la mort dans l’inconscient des sociétés.

Au moment de son décès, Charles-François Painchaud (1782-1838), fondateur du collège de Sainte-Anne, était en désaccord avec le directeur qui présidait alors aux destinées de l’institution. Les rapports s’envenimèrent au point que Painchaud mourut écarté du petit séminaire qu’il avait fondé. En guise de « représailles », il demanda à être enterré dans sa paroisse natale, l’Isleaux-Grues, plutôt que dans l’église paroissiale.

Cinquante ans après sa mort, est-on toujours tenu de respecter les volontés du défunt ? Après le décès du fondateur, l’église de l’Isle-aux-Grues fut reconstruite sur un nouvel emplacement de sorte que Painchaud fut transféré dans le cimetière des insulaires. Pourquoi ne pourrait-on pas le faire émigrer de son île vers le nouveau cimetière du collège qu’il a fondé ? Les insulaires s’y opposent. On ne se prive pas sans condition des ossements d’une célébrité. Des membres de la famille, un oncle du défunt proposent de partager les restes entre l’île et le collège. Au bout de quelques tracasseries, les paroissiens se laissent fléchir : quelques ossements resteront à l’Isle-aux-Grues. En guise de compensation, le collège s’engage à offrir une ou deux bourses d’études à des jeunes originaires de la localité.

Et la fête commence… L’exhumation rassemble des curieux. Painchaud prend le bateau pour Sainte-Anne, le lieu de son dernier repos. À l’arrivée de la dépouille, on transporte triomphalement sur la terre ferme les restes de celui qui fut longtemps curé de la paroisse. Un service solennel est chanté par les élèves du collège.

On promène le squelette dans l’établissement. Banquets et discours occupent les convives de haut rang; les humbles parois siens défilent dans la salle de récréation aménagée « en chapelle ardente ». « Les paroissiens viennent en foule y prier et faire toucher au défunt des chapelets, des médailles, des objets de piété de toutes sortes. » (Lebon 1948 : 272-274 et Dionne 1891) De la tribune des orateurs un député provincial déclame : C’était pour une cérémonie funèbre qu’on nous avait conviés, comment se fait-il qu’[…] au lieu d’apercevoir partout des signes de deuil, nous avons vu flotter les drapeaux […]. Ah ! je le comprends, ce ne sont pas des funérailles que vous faites ici; c’est presque une résurrection qui s’opère […] le fondateur de cette maison de Sainte-Anne aura eu deux résurrections. En attendant celle de la transfiguration […] vous avez voulu en avoir une autre […]. Vous avez compris que pour un croyant, la tombe n’est après tout qu’un lieu de repos en attendant l’immortalité promise […] un jour comme celui-ci n’est pas un jour de tristesse, c’est une fête.

Le cercueil de Calixa Lavallée

Le cercueil de Calixa Lavallée, compositeur de l’Ô Canada, est entouré de l’Union Jack.

Dans son édition du 14 juillet 1933, le quotidien Le Devoir rend hommage à Calixa Lavallée dont la dépouille mortelle est rapatriée des États-Unis quarante-deux ans après le décès du musicien. Le train venant de Boston entre en gare de Saint-Jean-sur-Richelieu où le héros national est attendu pour lui faire la fête. Transféré dans un corbillard, le cercueil fait le voyage jusqu’à Montréal en traversant triomphalement les villages. Après le service solennel à l’église Notre-Dame de Montréal, la dépouille est conduite au cimetière Notre-Dame-des-Neiges.

L’arrivée à Montréal

Les cloches de toutes les églises de la rive sud, entre Saint-Jean-sur-Richelieu et Montréal, ont salué hier soir le retour en terre canadienne des cendres de Calixa Lavallée, l’auteur de la musique de notre hymne national Ô Canada. […] Les populations de Saint-Jean, de Verchères, de Chambly, de Saint-Lambert, de Saint- Hubert, et surtout de Montréal ont fait un accueil vraiment triomphal aux cendres de Lavallée.

Le corbillard a reçu le cercueil de Lavallée en gare de Saint-Jean. Le cortège s’est formé en face de l’édifice des Chevaliers de Colomb à Saint-Jean. Avant le départ pour Montréal, la Philarmonique de Saint-Jean a joué l’Ô Canada de Lavallée et la Marche funèbre de Chopin.

[…] Sur tout le parcours qu’a suivi le cortège, des groupes de villageois et de citadins en villégiature se découvraient respectueusement pendant que des clochers de la rive sud s’envolait le glas. Des inscriptions et des drapeaux, battant au vent, çà et là, donnaient un cachet de fête nationale aux villages disséminés entre Saint-Jean et Montréal.

À Notre-Dame

Le spectacle à Notre-Dame fut des plus impressionnants. La Place d’Armes suffisait à peine à contenir la foule. Le gros bourdon de Notre-Dame terminait à peine le glas que la foule entonnait pieusement Ô Canada. À trois reprises montèrent dans la nuit naissante les strophes de notre hymne national. L’organiste de Notre-Dame répétait en écho, sur les grandes orgues, l’hymne glorifié aujourd’hui.

Le cercueil a pénétré dans le temple en traversant la garde d’honneur formée par les Carabiniers Mont-Royal et par les drapeaux des sociétés canadiennes-françaises.

La levée du corps fut faite par M. le curé Bouhier, P.S.S. Le cercueil, recouvert de l’Union Jack, fut placé sur un catafalque et demeura exposé jusqu’au service, ce matin.

Quand la terre est gelée

« On se plaint presque partout du prix alloué aux bedeaux pour les fosses d’hiver, qu’on trouve exorbitant; d’autant plus qu’en quelques endroits on ne peut faire de charniers, à raison du peu d’épaisseur de la terre fossoyable, et qu’où l’on pourrait en faire, les habitants y ont une grande opposition. » C’est en ces termes qu’en novembre 1821 Jean-Jacques Lartigue informe son supérieur des problèmes survenus dans l’ouest du Québec en raison de la longue période de gel qui caractérise nos hivers nordiques. À cause du climat canadien, les parois siens ne sont pas toujours assurés que leurs défunts seront confiés à la terre aussitôt après leur mort. Une fabrique prévoyante, un bedeau zélé aura pu creuser quelques fosses pour les inhumations à survenir en saison hivernale. Nous ignorons si cette pratique était répandue. Certains documents font état de « sépulture dans la cave commune ».

L’évêque autorise une paroisse de la région montréalaise à faire de telles sépultures du 15 novembre au 15 avril : « dans le district de Québec, je dirais du 1er novembre au 1er mai ».

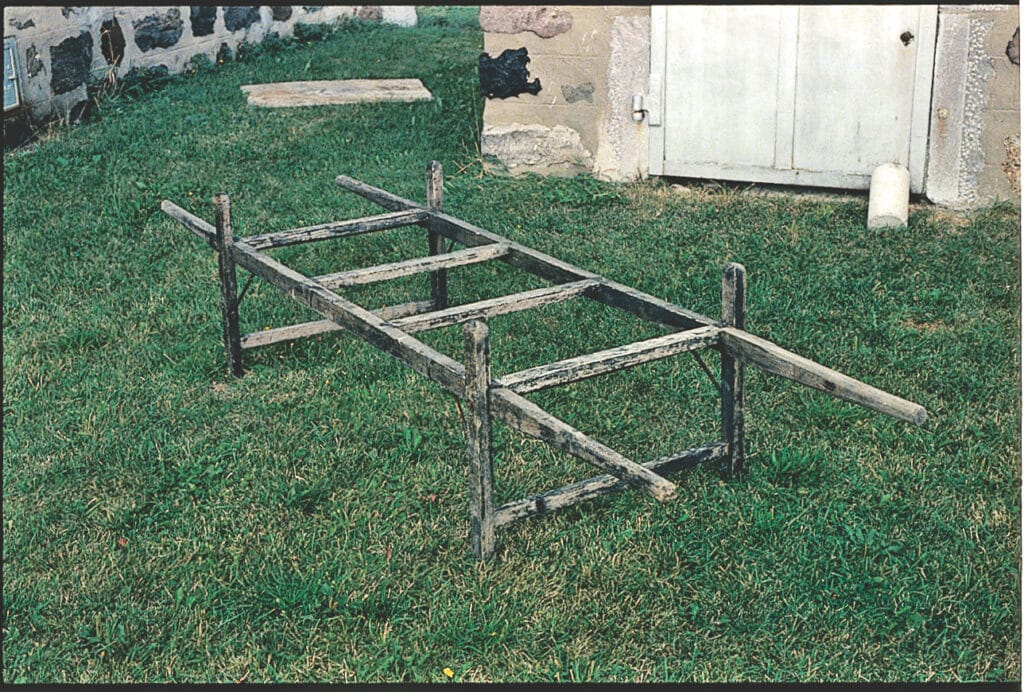

D’après ce témoignage de 1810, en réponse à une question provenant de Sainte-Anne-des-Plaines, il semble que la « cave » – probablement une fosse – commune soit la dernière demeure des cadavres dont on doit disposer durant l’hiver. Une lettre du curé de Lauzon nous éclaire davantage sur ces pratiques d’enfouissement collectif : « […] plus il y a de monde dans une paroisse et plus les sépultures sont communes […]. Celle-ci en fournit ordinairement tant et plus. Mon pauvre bedeau, fatigué de faire des fosses si souvent en terres gelées, a pris le parti l’automne dernier de faire un beau et profond charnier qu’il a couvert solidement de madriers et mis à l’abri de toute insulte tant de la part de l’air que des animaux. »

Jusqu’en février 1800, l’initiative paraissait acceptable pour la communauté des fidèles. Mais voilà qu’un paroissien réclame pour sa sœur « une fosse à part […] le bedeau prétend avoir droit de refuser cette demande et entend que son charnier serve à tous ceux qui se présenteront dans le cours de l’hiver ». Si le sacristain dispose d’un charnier, un individu peut-il « faire une fosse à part à ses frais », comme cela vient de se produire? Le bedeau est-il pour autant frustré de ses honoraires de fossoyeur ? La requête révèle indirectement l’indignation de certains paroissiens face au mélange indifférencié des corps dans une fosse commune. L’incident témoigne peut-être d’une nouvelle sensibilité des vivants, la répugnance à l’enfouissement collectif. D’abord pratiquée à l’occasion des épidémies, cette coutume européenne devint, selon Philippe Ariès, « le mode commun de sépulture des pauvres et des défunts de condition modeste » jusque vers la fin du XVIIIe siècle. Par la suite, l’habitude de désigner un lieu propre à chaque individu traduit un des premiers traits culturels de la modernité (Ariès 1977 : 63). Peut-être avons-nous suivi, au Québec, une évolution analogue, en synchronie avec les grandes mutations européennes. Il est toute fois, nous le verrons, des survivances tenaces. Si le charnier de Lauzon, en 1800, est tout probablement le lieu définitif d’enfouis se ment, il n’en va pas de même dans les paroisses qui disposent d’un lieu de séjour temporaire en attendant le dégel du printemps.

S’agit-il d’une de ces évolutions dont une étude exhaustive permettrait de retracer la genèse ?

Voici un témoignage de 1829, depuis Saint- Joseph-de-Soulanges. Un curé nous renseigne sur le charnier paroissial :

Les charniers dans les cimetières font murmurer plusieurs personnes à cause […] de la répugnance qu’on a de voir les corps des proches placés dans une fosse sans être enterrés, traités, à ce qu’ils pensent, avec peu de respect le printemps; quelques-uns sont surpris de ce que je ne fais pas abolir cet usage des charniers. D’ailleurs ceux qui font enterrer dans des fosses à part murmurent du prix exorbitant de 12 # en hiver et de celui de 6 # en été.

Le retour des oies blanches au printemps est annonciateur de la corvée d’enterrement qui consiste à vider les chapelles qui servent de charnier et à transporter les morts de l’hiver dans leur dernière demeure

Les renseignements fournis par le curé de cam – pagne nous instruisent à plus d’un titre. Comme à Lauzon, peut-être que parmi les plus fortunés des paroissiens on réprouve l’usage du charnier. En revanche, celui-ci est explicitement désigné comme un lieu de séjour transitoire. Malgré son existence, des paroissiens obtiennent au prix fort le creusage de fosses dans la terre gelée. Cet accommodement paraît déplaire puisque le curé se demande s’il n’y a pas lieu de supprimer le charnier afin de faire taire les mécontents. Un demi-siècle plus tard, les murmures des fidèles se muent en véritable révolte dans la paroisse de L’Acadie. Le 1ermai 1876, le curé de la paroisse raconte ce qui se produit, au printemps, depuis deux ou trois ans. Au début de mai, on procède à l’inhumation des cadavres déposés dans le charnier au cours de l’hiver. Pour solenniser l’événement, le prêtre imagine une « grande démonstration funèbre » : une messe avec sermon. Les fidèles sont avertis de laisser le curé procéder à la cérémonie dans les formes prescrites; « malgré tout cela, les parents des morts s’emparent des corps, plusieurs ouvrant des cercueils, s’emparent du cimetière, font creuser des fosses là où ils veulent ». Après la messe, le curé indigné proteste. L’interdiction d’entrer dans l’enceinte du cimetière n’empêche pas « querelles, disputes et même blasphème […] ». « Pour obvier ou mettre fin à tous ces désordres scandaleux, j’ai cru, cette année, devoir faire l’enterrement des corps, sans en dire mot aux paroissiens, privément. J’ai fait préparer une grande fosse où ont été déposés tous les corps. Tout s’est fait convenablement, sous ma présidence. » Plusieurs s’offusquent d’une célébration aussi sommaire, « blâment, injurient le curé […] menacent même de déterrer les corps », et de lui intenter une poursuite. Aux fins de l’enregistrement du décès, le législateur considère comme inhumé le défunt déposé dans le charnier jusqu’au printemps.

L’évêque le rappelle en approuvant la conduite du curé de L’Acadie : « Faites bien comprendre à tous vos paroissiens que les corps des défunts une fois déposés dans le charnier sont de fait enterré en Terre sainte, et qu’il n’est plus jamais permis à personne d’en disposer. »

Note (1)

Ce texte fait partie d’une série d’articles de notre grand dossier « Cimetières, patrimoine pour les vivants » tiré du livre du même titre par Jean Simard et François Brault publié en 2008.

Note (2)

Ce texte est composé d’extraits de l’ouvrage de Serge Gagnon, Mourir hier et aujourd’hui, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 1987