Géographe & Responsable coopération décentralisée chez Département de Seine-Maritime

L’organisation interne des cimetières catholiques est réglée selon un minimum de prescriptions qui lui viennent de l’autorité ecclésiastique. Cependant, celles-ci ne sont pas nombreuses, et l’organisation interne du cimetière relève davantage de contingences matérielles et historiques.

Ces prescriptions, pour le diocèse de Québec, se trouvent dans les Acta et decreta consilii plenarii quebecensis primi 2. Elles font état de la sacralité du cimetière, placé sous la juridiction de l’évêque, des rites, et de quelques lois à observer concernant les inhumations : comment doit-on procéder, et en quels lieux, selon le statut du défunt. Par exemple, les enfants non baptisés doivent être inhumés dans un lieu à part à proximité du cimetière : n’ont pas droit à une sépulture ecclésiastique les hérétiques, suicidés, et les personnes ayant mené « une vie scandaleuse », ou ayant refusé les sacrements, etc. Pour ce qui concerne le temps de l’hiver, une prescription particulière ordonne « qu’il convient que lorsque l’hiver empêche les enterrements, il y ait un lieu d’attente parfaite ment distingué par quantité de signes, de crucifix […] afin que l’on puisse distinguer ce lieu des endroits profanes. » Ailleurs : « La promiscuité doit être évitée afin que les catholiques ne soient pas confondus avec les non catholiques, qu’ils aient leur propre champ de repos à quelque dis tance, si possible, et placé sous des ombrages. » On ne s’étonnera pas de la volonté exprimée de voir les catholiques enterrés ensemble, communauté distincte qui affirme son identité et son appartenance même après la mort. Cependant, les cimetières catholiques, en particulier les plus récents, pèchent un peu en matière d’ombrages, ces champs de repos étant le plus souvent très découverts et peu boisés, à l’exception du cimetière de Lévis. Ailleurs encore : « Dans nos cimetières reposent ceux qui se sont endormis dans le Seigneur. Ces lieux doivent être de par la bénédiction de l’église tout à fait distincts des champs profanes pour qu’ils soient calmes et jamais pollués. En outre, une croix doit y être élevée, afin qu’elle puisse être vue de ceux qui viennent accompagner les morts ou viennent prier sur leurs tombes. » Nous avons pu remarquer la présence de calvaires ou de chemin de croix dans de nombreux cimetières, comme à Saint-Jacques-de-Leeds et à Lévis, mais il semble que cette prescription ne soit pas rigoureusement observée, et probablement est-elle tombée en désuétude. De fait, les calvaires sont souvent l’œuvre des dons de bienfaiteurs. À Saint-Jacques-de-Leeds, un imposant calvaire fut élevé dans le cimetière voici quelques années. Le prêtre, interrogé, parla d’un bienfaiteur qui ne souhaitait pas être nommé. Plusieurs années plus tard, il s’avéra que le donateur était ce prêtre modeste.

Organisation sociale

Le paysage du cimetière de Lévis est en train d’évoluer « à reculons » : en effet, il n’est pas rare que des familles habitant Lévis depuis quatre générations ou plus détruisent ou fassent enlever le monument de leurs ancêtres, car il n’y a plus de place pour inscrire de nouveaux noms. Ils le remplacent donc le plus souvent par un monument neuf et conventionnel, qui contribue à anéantir le passé. Cette pratique est souvent encouragée par les entreprises de pompes funèbres à qui l’érection d’un nouveau monument profite davantage que le rajout d’une plaque ou d’un socle supplémentaire sur un ancien monument. Les monuments les plus anciens se trouvent dans les sections de Lauzon (intersection des quatre quartiers) et de Lévis. C’est aussi dans ces sections que l’on observe les monuments les plus imposants, particulière ment au bord des chemins, alors que les pierres plus modestes sont plusieurs rangs en arrière. Les quartiers Sainte-Marie et Saint-Joseph sont parmi les plus anciens.

Malgré quelques belles réalisations, on n’y remarque pas de ségrégation sociale flagrante. La section de Bienville possède une petite partie ancienne, mais l’impression générale qui se dégage de cette section est celle d’un espace sobre et peu doté de beaux monuments. La section de Lévis apparaît comme la plus nantie.

Les indigents étaient autrefois enterrés dans des fosses communes localisées dans les quartiers Sainte-Bernadette, Gosselin, et Couture pour une plus petite part. On peut observer quelques tombeaux importants comme celui de la famille Couture. Nombre d’entre eux sont situés dans le quartier Pierre-Georges-Roy, lui-même présent dans cette section. Dans la plupart des cas, les beaux monuments, qui sont souvent les plus anciens, se trouvent au bord des chemins, tandis qu’en arrière se trouvent non seulement les pierres modestes et anciennes, mais également les sépultures modernes, peu soucieuses de l’emplacement qui leur est accordé. Elles ne présentent guère d’originalité dans leur forme ou dans leur discours, sauf dans certains cas récents.

On retrouve en effet des monuments d’architecture moderne ou porteurs d’éléments profanes inattendus. Toutefois, cette tendance étant récente, et l’approche de l’espace diachronique, leur nombre ne peut que représenter un pourcentage minime. On remarque également un pourcentage notable de fleurs en plastique, et quelques menus objets, comme une réplique de la Pietà de Michel-Ange à Saint-Pierre de Rome, ou un livre de prières. Enfin, pour ce qui est de la composition ethnique, le cimetière compte quelques anglophones, qui travaillaient sur le port ou sur les bateaux, et qui sont inhumés dans la section de Lauzon, plus précisément dans le quartier Saint-Joseph, ou encore dans la section de Lévis. Les étrangers étaient enterrés dans les sections de la paroisse de Christ-Roi, en particulier dans la section Desjardins.

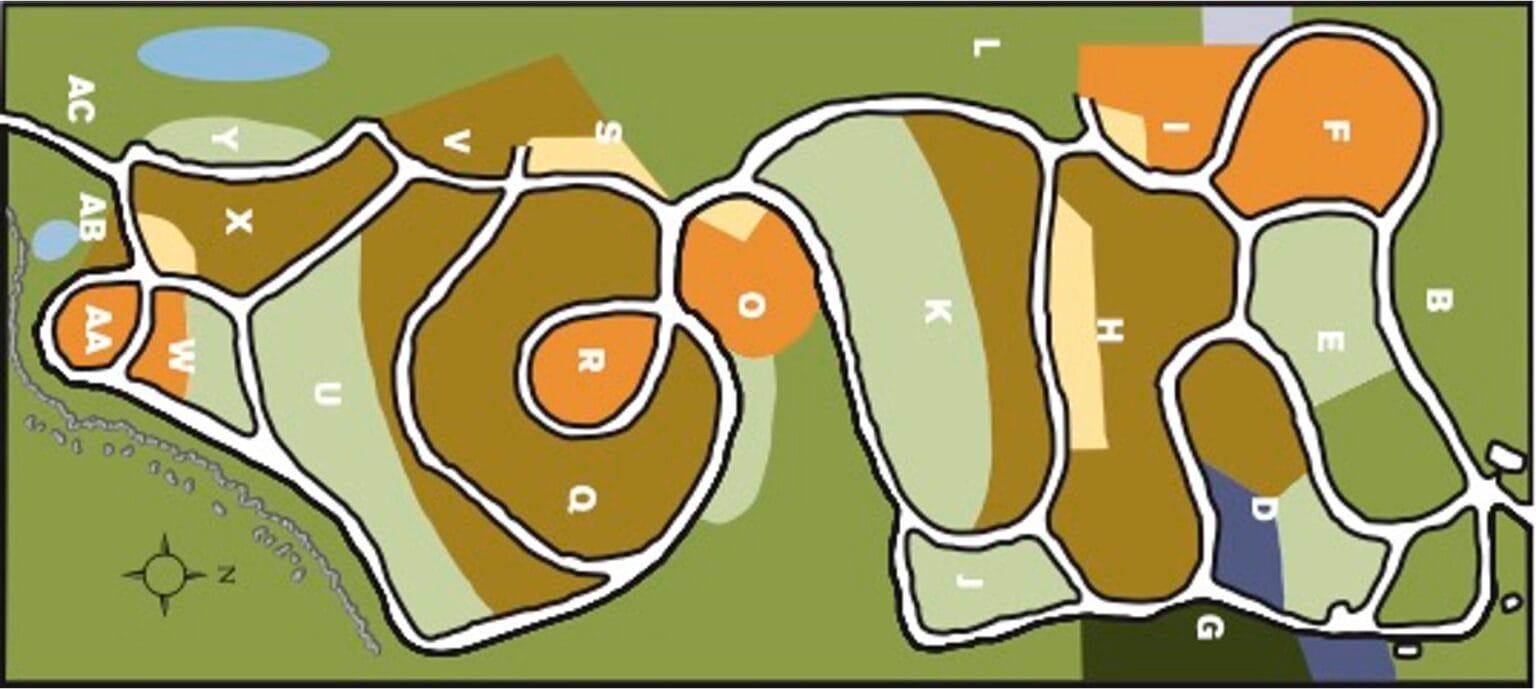

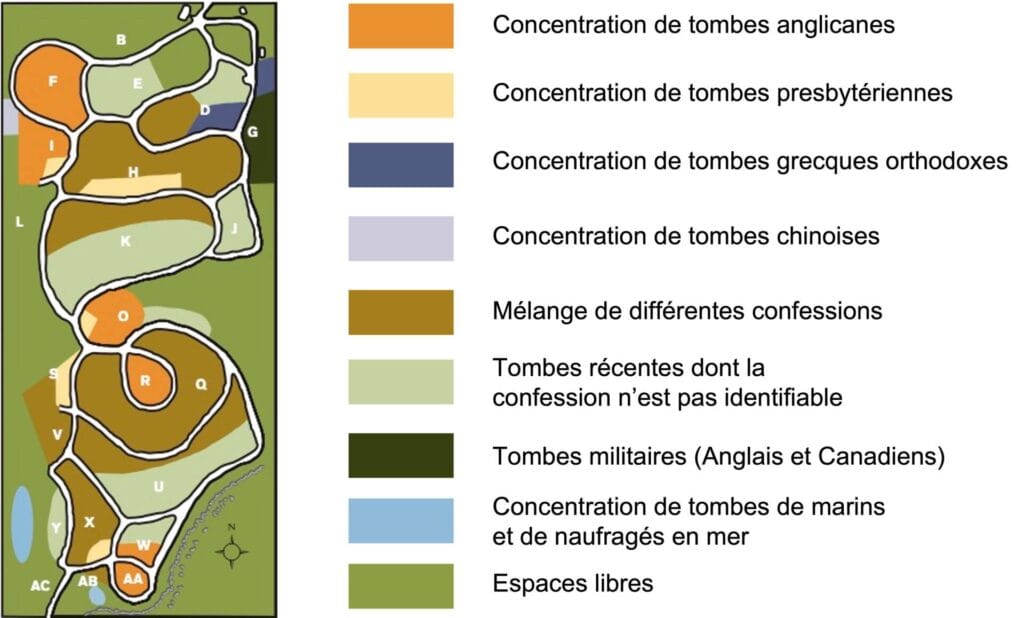

Répartition des groupes ethno-religieux dans le cimetière Mount Hermon

Plan tiré de Sylvie Bergeron et Brian J. Tregett, Lieu de mémoire collective : le cimetière de Mount Hermon à Sillery, 1992.

L’organisation du cimetière Mount Hermon se caractérise par une répartition ethno-culturelle accompagnée d’une ségrégation sociale assez diffuse. Cette organisation particulière en fait un espace unique. Il apparaît de prime abord comme un lieu dont l’organisation serait complexe et anarchique. Ce sentiment disparaît lorsque l’on observe l’espace du cimetière d’une façon plus approfondie : son plan relève des modèles de jardins anglais fort en vogue au XIXe siècle. Il n’y a guère d’allées rectilignes; la notion même de rangée est absente parmi les tombes qui sont érigées pêle-mêle sur la pelouse. En outre, aucun accès individuel n’est aménagé depuis le chemin. La végétation est très présente : on compte beaucoup de grands arbres, mais aussi quantité de petits buissons d’espèces diverses, parfois plantés à dessein autour d’une stèle. Cette présence arbustive paraît illustrer le cycle biologique de retour à la terre : « Earth to earth » que les théoriciens anglais de la seconde moitié du XIXe siècle prônaient vigoureusement. La nature prime au point de l’emporter sur le paysage de pierre. Le cimetière est divisé en sections, comme on peut le voir sur le plan de la page précédente. Les sections F, I, et R ont été réservées aux anglicans lors de l’ouverture du cimetière. On trouve cependant un rassemblement de Chinois dans la section I, contre la grille du cimetière, et également quelques Écossais enterrés dans ces sections tardivement. Dans la section D, on trouve des tombes grecques assez anciennes. La section G com prend des militaires, canadiens et anglais, et un regroupement de sépultures grecques plus récentes. La section H est mêlée d’anglicans, d’Écossais, d’Irlandais. C’est une section relative ment ancienne. Quelques tombes baptistes sont observables dans la section Q. Enfin, nombre d’Écossais sont enterrés dans les sections X et AA. La section Y regroupe des marins et des naufragés, et quelques Inuits. Les autres sections sont récentes, et l’on n’y peut déceler aucune ségrégation spatiale.

La confession n’est jamais mentionnée sur la tombe. Dans bien des cas, on ne saurait donc avoir de certitude, et nous devons nous con tenter d’émettre des suppositions. Cependant nous disposons d’indicateurs précieux, de nature historique d’une part, et observables dans le paysage d’autre part. Nous savons aussi que telle ou telle grande famille était de notoriété publique, anglicane ou presbytérienne. Mais ce sont les stèles et les monuments qui, bien qu’ils ne mentionnent pas clairement l’origine religieuse, sont les plus parlants. Divers détails nous révèlent la présence d’une tombe anglicane. Tout d’abord, la croix « anglicane », qu’elle soit en relief sur une stèle rectangulaire, qu’elle tienne lieu de monument ou qu’elle surmonte une colonne, nous indique à coup sûr une sépulture de cette dénomination. De même l’utilisation de certains matériaux comme la pierre de sable ou la pierre blanche. Les stèles ou les croix érigées en pierre de sable sont les plus anciennes et elles sont souvent difficiles à déchiffrer car elles s’effritent. L’utilisation de la pierre blanche n’est pas spécifique aux anglicans, mais ce matériau leur est pourtant associé dans une majorité de cas. Du point de vue de la forme de la sépulture, il est fréquent de voir une dalle au sol. Celle-ci indique systématiquement un anglican, ce mode de sépulture étant très courant en Angleterre. Cette remarque concerne également les sépultures entourées d’un muret. Enfin, dernier indicateur : une stèle représentant un monticule de pierre, à l’image de ces murets qui délimitent les propriétés en Angleterre. Si la démarche est relativement aisée pour les anglicans, elle pose davantage de problèmes pour les autres con – fessions. Il est en effet presque impossible de distinguer la sépulture d’un presbytérien de celle d’un baptiste ou de celle d’un méthodiste. La mention du pays d’origine est un indicateur précieux, à défaut d’être systématique. Les Irlandais, s’ils ne sont pas catholiques, sont fréquemment de confession méthodiste, et l’on peut associer à coup sûr le presbytérianisme aux Écossais. Ceux-ci forment le deuxième groupe majoritaire dans le cimetière.

On peut identifier les sépultures presbytériennes à l’utilisation fréquente de granit rose, car ce matériau vient d’Écosse. Il est parfois utilisé par d’autres communautés ethniques, mais de façon très ponctuelle. En outre, les stèles presbytériennes, bien que sobres dans l’ensemble, s’inspirent de l’architecture néoclassique et l’on retrouve fréquemment des obélisques ou des colonnes (carrées), surmontées d’ossuaires ou d’amphores, accompagnées d’un linge. On peut s’interroger sur la signification de ces symboles. Les amphores pourraient évoquer le baptême; une autre explication possible considère le réceptacle comme un ossuaire, comme ils étaient utilisés au temps du Christ. Les restes présents dans le tombeau étaient balayés dans un trou prévu à cet effet creusé dans la banquette où reposait le mort : c’était l’ossuaire. Quant au linge, il pourrait s’agir du suaire ou du linge que les apôtres trouvèrent sur le chemin en se rendant au tombeau de Jésus. Dans les deux cas, ce symbole est directement lié à la Résurrection.

Toutefois cette amphore et ce drap ne sont peut-être que la répétition de motifs d’ornement classiques. Chronologiquement, les obélisques sont fréquents vers les années 1860-1870; l’utilisation du granit rose n’intervenant pas avant la dernière décennie du XIXe siècle. Avant cela, le marbre, notamment le marbre blanc, était fréquemment utilisé. Les amphores sont présentes à partir du début du XXe siècle. La troisième confession par importance quantitative est le méthodisme. Les tombes méthodistes ne portent aucun signe distinctif, seulement repérables en probabilité par l’origine irlandaise des défunts. Les baptistes sont pour leur part très minoritaires; leur communauté compte aujourd’hui un peu plus de cent cinquante membres, mais ce n’est que récemment que ce courant s’est développé. On ne saurait donc parler de « section baptiste » qu’avec précaution, car celle-ci consiste en la sépulture d’un pasteur et de sa famille, et peut-être de quelques membres de la communauté, mais pas suffisamment pour constituer une donnée significative. Quant aux baptistes possiblement enterrés depuis quarante ans, ils n’accordent guère d’importance au lieu de leur sépulture, et peu leur importe d’être inhumés aux côtés de membres de leur communauté, au dire de leur pasteur Robert Castonguay.

D’autres groupes ethniques peuvent être repérés facilement par la langue des gravures : c’est le cas des Chinois et des Grecs. On peut s’interroger d’ailleurs sur la présence de ces communautés dans un cimetière protestant. Il s’avère qu’au moment de l’arrivée de ces immigrants, à la fin du XIXe siècle, les cimetières catholiques étaient très « fermés » et ne toléraient guère la présence d’autres confessions. C’est la raison pour laquelle ces minorités non catholiques furent inhumées au Mount Hermon. C’est en tout cas une évidence pour les Grecs orthodoxes, car il est surprenant de les voir ici, l’orthodoxie étant plus proche du catholicisme que du protestantisme, et cette communauté n’étant pas assez importante pour avoir son propre cimetière. Quant à la présence de la communauté chinoise, elle s’explique probablement par le fait que les Chinois avaient pour langue seconde l’anglais.

On voit, à la lumière de l’histoire, la grande tolérance vis-à-vis des autres confessions dont fit preuve le comité (structure de gestion) du cimetière Mount Hermon, à l’image de ce que se veut l’éthique du protestantisme.

Note (1)

Ce texte fait partie d’une série d’articles de notre grand dossier « Cimetières, patrimoine pour les vivants » tiré du livre du même titre par Jean Simard et François Brault publié en 2008.

Note (2)

Texte tiré de « Espace sacré en devenir profane ? Les cimetières de la région de Québec des origines à nos jours, témoins de l’évolution d’une société ». Québec, Université Laval, mémoire de maîtrise en géographie, 2001.