Ethnologue et botaniste

Les statistiques officielles l’enseignent : tous les indigènes de la forêt québécoise sont chrétiens. Les peuplades laurentiennes, en contact avec les missionnaires français depuis la fondation de la Nouvelle-France, adhèrent le plus souvent au catholicisme; les autres, qui tirent une maigre pitance de la forêt subarctique ou de la toundra – les trois quarts de la superficie du Québec – ont opté pour l’église anglicane. Le père Le Jeune écrivait en 16381 :

Les sorciers & les jongleurs ont tellement perdu leur crédit, qu’ils ne soufflent plus aucun malade & ne font plus joüer leur tambour, sinon peut estre la nuict ou en des lieux ecartez; mais jamais plus en nostre presence. On ne voit plus de festins à tout manger, plus de consultes de demons. Tout cela est banny de devant nos yeux, les autres superstitions s’estouffent petit à petit. Quand quelqu’un d’eux s’en sert, il fait ce qu’il peut, afin que nous n’en soyons point advertis, de peur d’estre tancez.

Après trois siècles d’évangélisation, on ne peut plus répéter avec autant d’assurance l’affirmation de Le Jeune. Malgré la sincérité de leur christianisme, les indigènes ne renient pas pour autant l’animisme ancestral et les deux religions, la chrétienne et la païenne, continuent à évoluer côte à côte chez le même individu sans se compénétrer 2. Non seulement l’indigène conserve un bagage impressionnant de croyances primitives 3, mais en retrouvant, dans l’isolement de la forêt, son vieil habitat culturel, il recourt volontiers aux pratiques d’un culte ancestral, pourtant peu prodigue en manifestations extérieures. Le père Louis Babel, missionnaire oblat de la Côte-Nord du Saint-Laurent, écrivait en 1866 : « Le tambour, la jonglerie et la danse sont maintenant en pleine vigueur 4 ».

Récemment encore, les Mistassins se « battaient » éperdument contre les rigueurs atmosphériques 5. Manifestation aberrante ? Le père Le Jeune 6 en signalait déjà d’analogues dans la Relation de 1636 :

Il arrive parfois, écrit-il, que les Sauvages se faschants l’hyver contre la rigueur du froid, qui les empeche de chasser, dechargent leur colered’une façon ridicule. Tous ceux qui sont nes l’esté sortent de leurs Cabanes, armez de feux, & de tisons ardens, qu’ils lancent contre Kapipou noukhet, c’est à dire contre celuy qui a fait l’hyver, & par ce moyen le froid s’appaise. Ceux qui sont nez l’hyver, ne sont point de la partie; car s’ils se mestoient avec les autres, le froid augmenteroit au lieu de s’apaiser.

Les rites les plus importants de la religion animiste des Amérindiens de la famille linguistique algonquine comprennent la suerie et la tente tremblante 7 : mais la ne s’arrêtent pas les persistances rituelles puisant leur source dans les jours brumeux de la préhistoire.

VERS L’AU-DELÀ

La vieille Mèli Voyageur venait de mourir. Accompagné de Simon Matabé, je lui avais rendu visite dans sa tente la veille. Personne ne savait combien d’hivers avait vécu la doyenne des Mistassins. Elle-même, au moment de partir pour les contrées giboyeuses de l’au-delà, s’était repliée dans l’enfance. Je la vois dans un coin, accroupie, recroquevillée, une larme à l’oeil, attendant sans murmurer que le temps eut passé. « Tu sais, me dit Simon, quand on est vieux, on est comme un petit, on ne sait plus où ça fait mal. » Du côté de son dernier regard, on sortit la dépouille, et pour la nuit on la déposa dans une petite tente à elle seule.

Ce matin, Andrew Gunner s’affaire. Avec des bouts de planche de rebut, laissés lors de la construction du magasin, il fabrique sur mesure un cercueil rudimentaire qu’il badigeonne ensuite de peinture brune. Puis il creuse la fosse au cimetière, après avoir déposé la bière vide dans l’église. Au début de l’après-midi, avec trois compagnons, il recueille la morte sur une grande bâche pour la déposer dans le cercueil au pied du sanctuaire. Pendant que la cadence des marteaux scande définitivement le grand départ, Matthew Shikapio revêt solennellement le surplis. Qui pourrait croire que ce dévoué catéchiste consultait hier les esprits dans la tente tremblante ? Le service terminé, la foule recueillie conduit l’aïeule au cimetière, en procession, close dignement par Matthew, toujours revêtu de l’étole et du surplis, le livre de prières à la main. Dans l’ensemble donc, une cérémonie chrétienne. En vérité, les rites de la sépulture ne commencent pas à la mort, mais à la naissance même et se prolongent après la dernière pelletée de terre. Chaque enfant, en naissant, reçoit un petit chien en cadeau. Pour que l’animal s’habitue vite à son jeune maître, on lui attache autour du cou un fragment de vêtement déjà porté par l’enfant. Un même individu, au cours de son existence, peut posséder de nombreux chiens pour le plus grand avantage de sa vie future; car il est bien connu que dans l’au-delà, à la traversée du ruisseau frontière, l’âme des fidèles compagnons viendra le protéger. Autre rite païen : à la mort, on sort la dépouille par le pan de la tente, où le moribond a figé son dernier regard, et par où son âme s’est évadée.

La sépulture chrétienne terminée, on la double d’une sépulture païenne en plaçant au-dessus de la fosse une provision de tabac et tout autour des offrandes aux esprits des animaux. J’ai vu cela à l’ombre du clocher dans le cimetière du lac Mistassini; mais c’est surtout dans la forêt que ces manifestations païennes sont les plus fréquentes. Comme les Indiens vivent isolés dans la forêt neuf mois par année, le plus souvent ils mourront dans la forêt et seront enterrés près de l’endroit où leur âme les a quittés. Descendant la rivière Témiscamie avec Andrew Gunner, nous sommes arrêtés à une clairière, au-dessus de la berge, d’où l’on aurait pu suivre facilement les ébats du gibier dans la rivière. Là se trouvait la sépulture du vieux Joseph Gunner, un personnage considérable de son temps, un diacre qui portait la soutane, l’étole dorée et le surplis de dentelle. Quand les esprits l’ont cueilli à l’aurore de ses quatre-vingts ans, il suivait toujours les siens dans les portages, appuyé pesamment sur sa canne. Un soir, il s’est arrêté pour toujours et depuis lors son corps repose dans la clairière, dans un petit enclos, sous une croix de bois. En arrivant à la tombe, mes compagnons mistassins y ont planté des rameaux de kalmia fraîchement cassés. Juste en dehors de l’enclos, à la tête du défunt, le mistikoken – un petit arbre ébranché – porte une enveloppe de bouleau renfermant du tabac. À la suite de notre catéchiste et shaman Mark Shikapio, j’y ai moi-même ajouté une pincée de la précieuse substance. Gros fumeur, le vieux Joseph ne manquera pas de tabac pour le grand voyage. Tout près du poteau, la canne fidèle qui supportera sa démarche lourde dans les portages de l’au-delà. Dans les arbres, tout autour, des brochetées de becs de canards et de crânes de huards supplient humblement les esprits du gibier de favoriser ses chasses.

Les premiers missionnaires ont tous noté que les sauvages croyaient à l’immortalité de l’âme et même à la présence d’âmes multiples chez le même individu. « Un vieillard nous disoit y a quelque temps, écrit Le Jeune 8, que quelques Sauvages avaient jusqu’à deux ou trois âmes, que la sienne l’avait quitté il y avait plus de deux ans pour s’en aller avec ses parents défunts, qu’il n’avoit plus que l’âme de son corps qui devait descendre au tombeau avec luy. » C’est sans doute à cause de la multiplicité des âmes que mon ami Joseph Métawishish, mort pendant trois jours, un hiver, put reprendre le souffle en temps opportun et rester encore quelque temps dans le terrestre séjour. La croyance à la pérennité de l’âme exige des rites religieux au moment de la sépulture. Par plusieurs détails, les rites décrits par les anciens voyageurs français se sont maintenus, mais en s’atténuant toutefois.

Quelqu’un me dit qu’un sauvage estant mort, les autres frappent sur la cabane crians oué, oué, oué &c & comme j’en demandois la raison à un Sauvage, il me dit que c’estait pour faire sortir l’esprit de la cabane. Le corps ne sort point par la porte ordinaire de la cabane, ils levent l’escorce voisine du lieu où il est mort, & le tirent par là. Je demanday pourquoy : ce Sauvage me repartit que la porte ordinaire estoit la porte des vivans & non des morts : & par consequent que les morts n’y doivent point passer. 9

Le père Buteux & moy, écrit Le Jeune,10 trouvasmes une troupe de sauvages qui faisoient festin aupres des fosses de leurs parents tres – passez : ils leur donnerent la meilleure part du banquet qu’ils jetterent au feu & s’en voulans aller une femme rompit des branches & des rameaux d’arbres dont elle couvrit ces fosses; je leur en demanday la raison, elle repartit qu’elle abrioit l’ame de ses amis trespassez contre l’ardeur du soleil qui a esté fort grande cet automne. Ils philosophent des ames des hommes & de leurs necessitez, comme des corps, conformement à leur doctrine, se figurans que nos ames ont les mesmes besoins que nos corps.

Pour ce qui est de leurs enterremens […] ils font une fosse, où ils mettent tout le bien qu’ils ont, comme chaudieres, fourrures, haches, arcs, fIesches, robbes & autres choses; puis ils mettent le corps dans la fosse, & le couvrent de terre, & mettent en quantité de grosses pieces de bois dessus, & une autre debout, qu’ils peindrent de rouge par en haut. 11

Ce poteau peinturé en rouge, sur lequel Champlain revient à trois ou quatre reprises dans ses récits, est sans doute l’équivalent du mistikoken des Mistassins.

Les Sauvages aujourd’huy, écrit un demi-siècle plus tard Nicolas Denys12, pratiquent encore l’enterrement ancien en toutes choses, excepté que l’on ne met plus rien dans leurs fosses […] Ils se sont encore corrigez d’autres petites supertitions qu’ils avoient […] autant par un esprit d’interest que par aucune autre raison, car ils y donnoient souvent ce qu’ils avoient de plus precieux […]

Au siècle dernier, Turner constate que la sépulture naskapi ressemble sensiblement à celle des Blancs, du moins au voisinage des postes de traite 13.

The mortuary customs of the Naskopie were but imperfectly learned, for when a death occurred at the trading station the body was buried like a white man. A shallow grave was dug in a sandy soil, as this offered less trouble in digging, and the body placed in a rudely constructed coffin covered with dirt. A small branch from a tree was placed at the head of the grave, but with what signification I could not satisfactorily determine. Away from the post the Indians suspend their dead from the branches of trees, if the ground be frozen too hard to excavate, and endeavor to return in the following summer and inter the body. A person who has distinguished himself among the people is often buried where the fire has been long continued within the tent and thawed the ground to a sufficient depth to cover the body. The lent is then removed to another location […] In response to my inquiry how they disposed of their dead in former ages, I obtained evidence that scaffold burial and suspension from trees were formerly practiced and that subterranean burials were introduced by the missionaries.

La sépulture sur échafauds, qui se pratiquait chez d’autres peuplades du continent, se justifierait particulièrement chez les Naskapis : le sol gelé en permanence, près de la surface, ne se prêtait pas facilement aux excavations avec des outils de bois rudimentaires.

DOUBLE ASSURANCE POUR L’ÉTERNITÉ

L’examen de ces pratiques, sans une vue d’en – semble, pourrait nous laisser croire que les Amérindiens convertis au christianisme sont restés intégra le ment païens. Pourtant ils croient sans réserve aux enseignements du prayer-book ou du missionnaire catholique; au poste du lac Mistassini, chaque dimanche, un catéchiste préside à un culte chrétien; dans la forêt, loin des missionnaires, les indigènes récitent chaque jour leur prière et, le dimanche, ajoutent volontiers des hymnes ou des cantiques. Dans la tente où j’ai demeuré briève ment an cours d’un hiver, je revois la jeune Mèli Coom, plongée dans le plus profond recueillement et chantonnant d’une voix presque imperceptible. Les jongleurs qui président à des cérémonies de la tente agitée ne le font jamais le dimanche. Dans les points les plus reculés de la forêt subarctique, où ne passera peut-être jamais un Blanc, la sépulture est toujours chrétienne, même quand elle se double d’une sépulture païenne. Un Mistassin anglican, s’alliant à une bande catholique, devient ipso facto catholique. De même, un Montagnais catholique, épousant une Mistassine anglicane, et s’en allant demeurer au lac Mistassini, adopte la nouvelle allégeance. Dès un séjour momentané en pays catholique, au sanatorium de Roberval, par exemple, les Amérindiens anglicans se procurent aussitôt des médailles religieuses qu’ils arborent ostensiblement à leur retour chez eux, tant leur plaisent ces signes de dévotion extérieure. Les motifs profonds qui président au choix de la décoration sont d’ailleurs plus esthétiques que religieux. Témoin la réception des Mistassins à leur évêque il y a quelques années.

Pour le recevoir dignement, ils avaient pavoisé le parcours depuis le débarcadère de l’avion jusqu’à l’église. Et c’est ainsi que l’on vit défiler un évêque, anglican et anglo-ontarien de naissance, entre les drapeaux jaunes et blancs de l’État du Vatican et les fleur-de-lisés ornés du Sacré-Cœur.

Les Amérindiens forestiers, cependant, ne sont pas versatiles au point de changer de religion à la moindre occasion. Beaucoup en effet ne saisissent pas facilement les différences entre deux formes de christianisme, possédant le même credo, enseignant le même évangile, et s’adressant au même Christ, assisté des mêmes apôtres. Pour eux, il s’agit d’une même religion, avec des variantes rituelles et hiérarchiques, ou plus exacte ment d’administrations différentes assurant des passages pour l’au-delà. Leur christianisme cependant n’est pas un simple vernis. Parce qu’ils ont vu dans la morale chrétienne une religion ayant un certain parallélisme avec la leur, ils l’ont acceptée d’emblée avec la foi du charbonnier. Le vieux paganisme, sans culte collectif, sans hiérarchie établie, n’avait pas l’armature nécessaire pour lutter contre une religion organisée. Enfin, l’éclectisme religieux ne répugne pas plus à l’Amérindien que l’éclectisme artistique ne répugne au Blanc. Pour le chasseur amérindien, le christianisme et le paganisme tendent également vers la recherche du bonheur.

Ces primitifs, si dépouillés, à la merci des éléments, restent constamment en alerte et ne détruisent jamais ce qui pourrait servir éventuellement, que ce soit une vieille chaudière, ou une antique croyance. Une peau de caribou, jetée dans un arbre et couverte de larves, deviendra peut-être dans quelques semaines l’unique planche de salut contre la famine. À cause de sa philosophie traditionnelle, imposée par le milieu, l’Amérindien forestier accepte volontiers un dualisme religieux qui lui garantit une double assurance spirituelle pour la vie future 14.

Note (1)

Ce texte fait partie d’une série d’articles de notre grand dossier « Cimetières, patrimoine pour les vivants » tiré du livre du même titre par Jean Simard et François Brault publié en 2008.

Note (2)

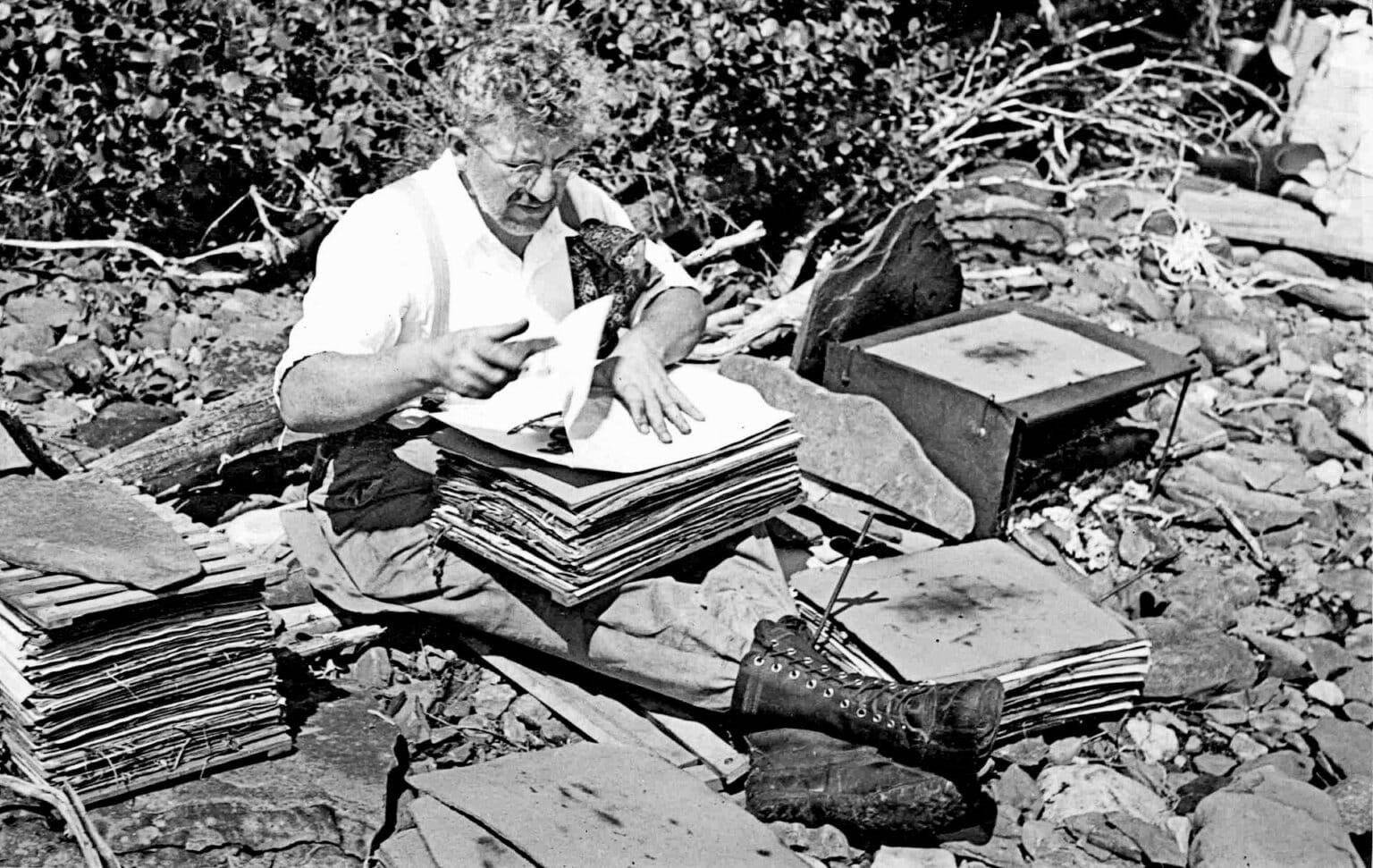

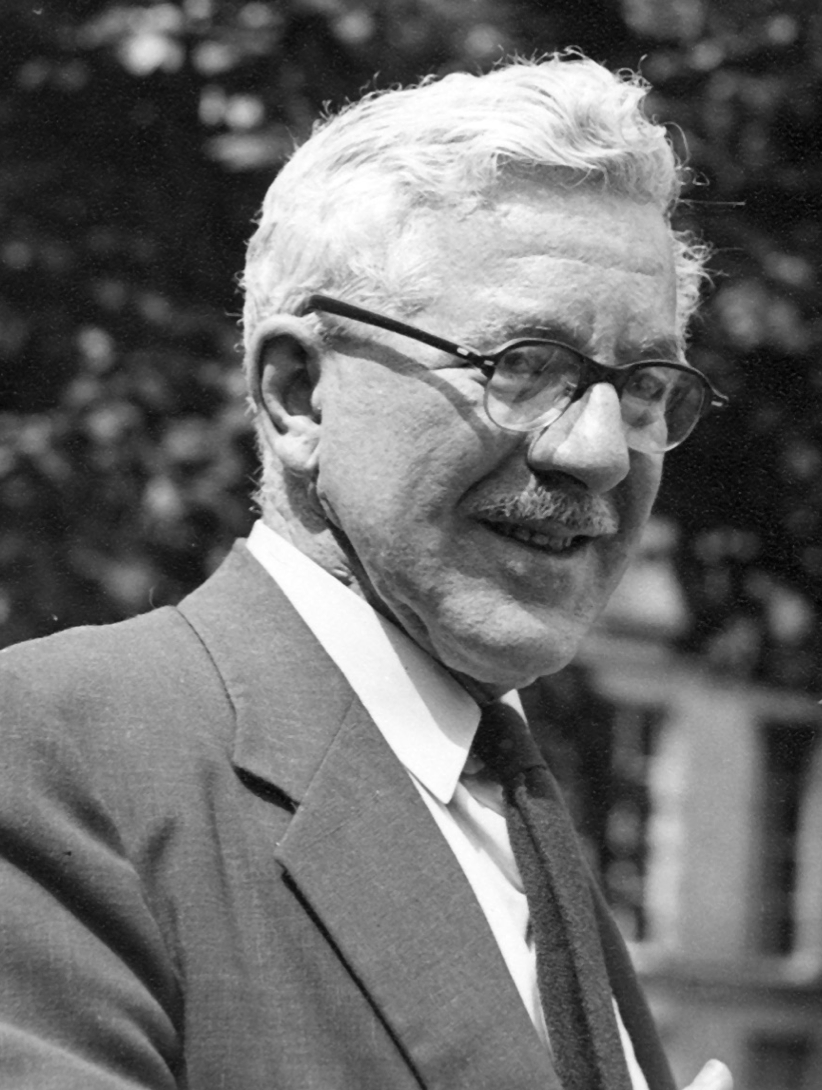

Ce texte est extrait d’un article de Jacques Rousseau, « De menus rites païens de la forêt canadienne » paru dans Les Cahiers des Dix, no 19, 1954, p. 187-232. L’article fait suite à deux autres, du même auteur, parus en 1952 et en 1953, également dans Les Cahiers des Dix : a) « Persis tances païennes chez les Amérindiens de la forêt boréale », 17, 1952, p. 183-208. b) « Rites païens de la forêt boréale; la tente tremblante et la suerie », 18, 1953, p. 129-155. – Ces travaux sont basés surtout sur les observations de l’auteur au cours de ses randonnées dans le Québec boréal.

Autres Notes

- Thwaites, R. G. Jesuits relations, 14, p. 222-224. Voir également 16, p. 190 (Relation de 1639), où se trouve un passage analogue de Le Jeune. Les Relations des Jésuites dans la présente étude seront ainsi citées: « Thwaites JR », suivi du numéro du volume et de la pagination.

- Rousseau, Madeleine et Jacques, « Le dualisme religieux des peuplades de la forêt boréale ». Proc. 29th Int. Congress of Americanists (Chicago), 2, 1952, p. 118-126.

- Rousseau, Jacques, « Persistances païennes chez les Amérindiens de la forêt boréale ». Les Cahiers des Dix, 17, 1952, p. 183-208.

- Babel, P. Louis, o.m.i., Journal de 1866, (manuscrit), à la date du 22 mai.

- « C’était une pratique constante chez les Sauvages durant un orage mêlé d’éclairs et de tonnerre, de courir hors de leurs cabanes et avec des fusils, des haches ou des couteaux, de défier l’orage. Mais dans une certaine occasion, il y a 12 ou 15 ans, lorsqu’un grand parti revenait de l’établissement Rupert au poste, avec des provisions annuelles, un orage éclata le soir, la foudre tomba au milieu d’eux, en tua sept et en blessa et estropia dix-huit autres. Peu s’en fallut que le reste du parti ne s’échappât, vu qu’il y avait plusieurs cents livres de poudre parmi les marchandises qui restèrent intactes. Depuis ce temps-là, cette pratique a été discontinuée ». Bignell, John, « Rapport de l’expédition de Mistassini » dans : Rapport du Commissaire des Terres de la Couronne dela Province de Québec pour les douze mois expirés le 30 juin 1885, 1886, p. 91-100. (Voir page 99).

- Thwaites JR, 9, p. 120.

- Rousseau, Jacques, «Rites païens de la forêt boréale : la tente tremblante et la suerie », Les Cahiers des Dix, 18, 1953, p. 129-155. À la bibliographie des travaux anciens sur ces cérémonies, déjà citées par l’auteur, il y aurait lieu d’ajouter 1) Le Jeune. Relation de 1637. Thwaites JR, 11, p. 254. Parlant de Pigarouich, le père Le Jeune écrit : « Il me demanda si je voulais gager contre luy, que son tabernacle trembleroit encorque luy ny autres ne le touchassent point. Je me mettray, disoit il, tout couché au fond de mon tabernacle, je feray sortir dehors mes bras & mes jambes & neantmoins tu le verras trembler avec fureur ». – Ayant entrepris moi-même en 1953 une étude expérimentale du shamanisme, je me fais fort de faire trembler la tente en adoptant la posture décrite par Pigarouich. – 2) Le Jeune, Relation de 1637. Thwaites JR, 12, p. 16-24. (Longue description de la tente tremblante). – 3) Lips, Julius E., «Naskapi law», Trans. Amer. Philo. Soc., 37 (part 4) 1947, p. 476-481. – (Description du rite de la tente tremblante, d’après un informateur originaire du lac Mistassini). – 4) Lane, Kenneth S., « The Montagnais Indians ». 1600-1640, Reprinted from the Kroeber Anthropological Society Papers, no 7, 62 pp. polycopiées, Berkeley, 1952. (Intéressant travail où l’auteur décrit les principaux traits de la culture montagnaise, en se basant sur les anciennes relations).

- Le Jeune, Relation de 1639. Thwaites JR, 16, p. 190.

- Le Jeune, Relation de 1633. Thwaites, JR, 5, p. 128.

- Le Jeune, Relation de 1635. Thwaltes JR, 8, p. 20.

- Champlain, Sieur de, Voyages du sieur de Champlain, 1632, The Champlain Society, 4, p. 54-55.

- Denys, Nicolas, Description géographique et historique des costes de l’Amérique septentrionale, The Champlain Society, p. 589.

- Turner, Lucien, M., Ethnology of the Ungava district, p. 271- 272.

- Tout n’a pas été dit sur les croyances primitives de nos indigènes. N’y a-t-il pas des secteurs hermétiques ? Personne, que je sache, n’a jamais relevé de traces de culte phallique, non seulement chez nos Amérindiens de la forêt boréale mais également chez tous ceux de l’Amérique du Nord. Et pourtant, une statue non équivoque, dont je conserve les photos, m’ensemble l’indication. Elle se trouvait dans la forêt de la rivière Témiscamie, à environ soixante-quinze milles du poste de Mistassini. Aucun Blanc n’était susceptible d’y passer, quand Jean DeSève, en voyage de prospection, déboucha d’un portage un jour de 1945. La statue de bois, un peu plus grande que nature et sculptée à la hache, était recouverte de vêtements, sauf la tête aux traits grossiers et le phallus exert. Un an plus tard, repassant au même endroit, le même observateur put photographier les restes de la statue, partiellement brûlée dans l’intervalle. Pour quelles fins a-t-on dressé cette statue monumentale ? La discrétion sans réserve des Mistassins n’a permis aucune précision. Interrogés discrètement par un intermédiaire fiable, ils se sont contentés de ricaner: « It was for fun ». La pudeur des Amérindiens forestiers semble incompatible avec une telle oeuvre. C’est donc un problème qui se pose que celui de l’existence chez eux d’un culte phallique, dont aucune trace n’avait encore été signalée. À la vérité, nous connaissons très mal les Amérindiens. Derrière leurs petits yeux bridés, on sent vibrer des siècles de tradition dont nous n’avons encore inventorié qu’une partie.