Géographe & Responsable coopération décentralisée chez Département de Seine-Maritime

Organisation spatiale

Le cimetière de Lévis compte environ 80 000 morts. La corporation du cimetière Mont-Marie de Lévis est composée de huit paroisses : Saint- Joseph, Sainte-Bernadette, Bienville, Notre-Dame de Lévis, Christ-Roi, Sainte-Jeanne-d ’Arc, Saint-David et Saint-Romuald. Les paroisses de Saint-Romuald et de Saint-David possèdent toutefois leur propre cimetière, géré par la corporation. Le premier est sur la rue de l’Église; son incorporation date de 1993. Le second est situé sur la rue Saint-Georges et il est incorporé en 1992. Il n’y a jamais eu de cimetière autour de Notre-Dame, du fait de la proximité de celui de Lévis. Sainte-Bernadette, dont la création remonte à 1943, et Christ-Roi, 1927, n’ont jamais possédé non plus leur propre champ de repos. La corporation du cimetière Mont-Marie gère l’ensemble des cimetières de Lévis, à l’exception du cimetière des sœurs de la Visitation et des prêtres du Collège de Lévis, qui possèdent leur propre cimetière. Quelques regroupements de sœurs sont toutefois visibles dans le cimetière; leur espace est clos de haies. Les paroissiens de Saint-Joseph sont pour la plupart enterrés dans la section de Lauzon, ceux de ceux Sainte-Bernadette, de Bienville, de Notre-Dame de Lévis, dans les sections du même nom. Enfin, les paroissiens de Christ-Roi occupent les sections Desjardins et Fréchette. Les habitants de Saint- Romuald et de Saint-David sont inhumés dans leur cimetière respectif. On trouve dans le cimetière de Lévis deux chemins de croix, quelques calvaires, et un monument érigé pour commémorer la première messe dite à Pointe Lévis en 1648. Le premier chemin de croix est érigé le 5 novembre 1916. On peut y lire :

Le 5 novembre 1916, en vertu d’un pouvoir à nous être accordé par Son Excellence le cardinal Bégin, archevêque de Québec le 28 octobre 1916, nous, soussigné, curé de Saint-Antoine de Bienville, avons érigé dans le cimetière de cette paroisse, suivant les règles prescrites par la Sacrée Congrégation des Indulgences, du 10 mai 1742, un chemin de croix avec les indulgences annexées. Monsieur le vicaire Joseph Falardeau a fait les méditations devant les croix. Ces croix ont été données par les paroissiens suivants : Jules Lepage, Dame Philibert Ouellet, Arthur Charrier, Albert Michaud, Napoléon Lepage, Charles Carrier, Estelle Gelley, Albert et Arthur Poiré, Valérie Roy, Dame Hilaire Mercier William Massé, Mademoiselle Eugénie Labonté, Joseph Guérin. Un grand nombre d fidèles étaient aussi présents. En foi de quoi nous avons signé. Dominique Pelletier, ptre.

Lorsque le chemin de croix est érigé, la corporation du cimetière Mont-Marie n’avait pas encore été créée, et les paroisses n’avaient pas fusionné les terrains de leur cimetière, c’est pourquoi à l’époque le chemin de croix ne concerne que la paroisse de Saint-Antoine de Bienville. L’influence anglo-saxonne est sensible dans l’organisation de ce cimetière catholique qui s’inspire des cimetières-jardins issus du XIXe siècle anglais. Il est extrêmement boisé, traversé d’allées damées ou de graviers, mais la nature reste dominante. Les tombes sont entretenues, porteuses parfois de fleurs en plastique, rarement fraîches, sauf dans le cas d’inhumations récentes. En proportion, on observe moins de monuments originaux; le cimetière est assez uniforme, particulièrement dans les sections récentes. Sa taille le rend beaucoup moins personnel et intime que les cimetières de Saint-Jacques-de-Leeds et de Saint-Gabriel-de-Valcartier. Il est un bon reflet de son environnement urbain : propre, anonyme, conforme.

Dans les faits, les cimetières obéissent à des contingences de lieux et d’histoire. Chacun d’eux, sans déroger de beau coup au modèle habituel, comporte de petites particularités en adéquation avec l’environ ne ment qui le voit naître. Le contexte biculturel, protestant et catholique, produit un paysage particulier issu d’influences réciproques.

À Saint-Gabriel-de-Valcartier, le cimetière catholique est le plus ancien, bien que contemporain du cimetière anglican. La partie la plus vieille, plus en hauteur et plus près de l’église, est composée majoritairement d’Irlandais : leurs tombes suivent une organisation aléatoire, les alignements signalant plutôt une famille qu’une volonté d’ordre. Petit à petit, les tombes descendent du promontoire, chronologiquement, pour des raisons de place. Si les Irlandais érigeaient en général des lames verticales d’apparence assez modeste, ornées d’une croix gravée ou sculptée et d’une épitaphe souvent détaillée, les tombes du début du XXe siècle sont en revanche plus imposantes. Ces monuments se trouvent dans la pente. En bas du talus sont les stèles plus récentes, parfaitement alignées et de hauteur moyenne. Le paysage s’est extrêmement uniformisé. Nous avons pu remarquer toutefois sur les stèles plus récentes de nombreux symboles plus ou moins profanes, révélateurs d’un certain type de sacralité. Celle-ci ne passe plus par le sentiment religieux classique du catholicisme, mais réutilise de nombreux concepts en les adaptant pour qu’ils répondent de façon plus directe aux besoins créés par notre société dont les valeurs évoluent rapidement. Le vide laissé par la déperdition de religion est à combler, et chacun trouve ses propres éléments de sacralité, souvent empruntés aux philosophies orientales.

De toute évidence, le désir de s’affirmer dans son monument funéraire refait surface, et s’exprime de façon particulièrement prégnante dans les milieux ruraux. Ce cimetière est par ailleurs révélateur de la composition ethnique des catholiques : les Irlandais sont majoritaires à la fin du siècle dernier, alors que les francophones dominent de plus en plus aujourd’hui. L’organisation interne du cimetière est marquée par l’histoire du lieu et les influences des protagonistes; les Irlandais catholiques ont gardé de leur héritage anglo-saxon une organisation relativement chaotique de leurs tombes, quand, au contraire, les francophones produisent de rigoureux alignements.

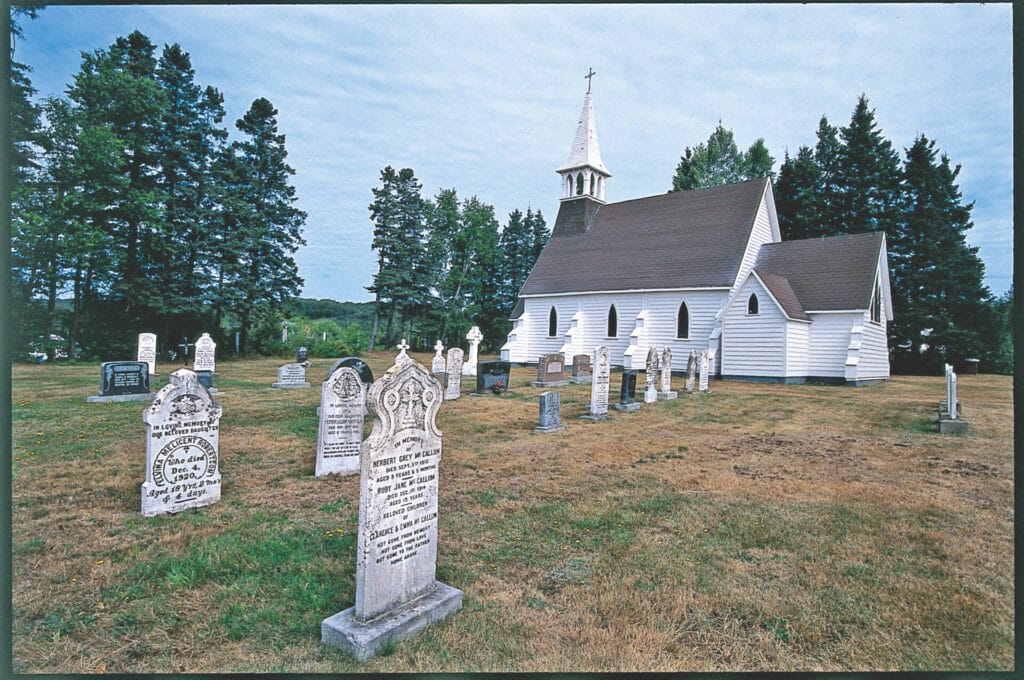

Le cimetière anglican de Saint-Gabriel-de-Valcartier est très ancien; on peut y voir l’évolution de la population anglophone. Les tombes les plus anciennes sont les plus proches de l’église et leur organisation est parfaitement aléatoire : beaucoup de lames verticales, quelques monuments plus importants. Les tombes plus récentes sont situées le long du grillage, légèrement plus alignées que les anciennes.

L’exemple le plus flagrant de l’évolution de cette organisation au cours des temps est probablement le cimetière presbytérien. De la même façon, les stèles les plus anciennes sont naturellement autour de l’église. Dans les monuments plus récents, non seulement on peut voir la composition ethnique changer, avec l’arrivée de quelques francophones, éventuellement par mariage mixte, mais on observe aussi l’apparition de symboles plus profanes. L’intervention de symboles, quels qu’ils soient, est de toute façon contraire aux principes presbytériens de dénuement, particulièrement après la mort : on se désintéresse du corps et de son devenir, et le culte des morts est presque inexistant. Conséquemment, la présence de fleurs, fussent-elles en plastique, est parfaitement inattendue.

Pourtant, elles sont en proportion plus importante que dans la plupart des autres cimetières protestants. En outre, on remarque là encore un alignement sensible des tombes, depuis les cinquante dernières années. Celui-ci est moins prononcé que dans le cimetière catholique mais toutefois réel. On peut en déduire l’importance de l’influence catholique, non seulement par l’entrée de cette communauté au cimetière, mais également de façon plus diffuse sur l’ensemble de la population anglophone de Saint-Gabriel-de-Valcartier. On peut s’interroger sur l’adaptation des religions protestantes aux impératifs de notre société de consommation. À première vue, le protestantisme se plie favorablement aux principes actuels qui s’évertuent à rejeter les morts, à les ignorer, à les percevoir comme des agents de dysfonctionnement du système, en un mot, à les éliminer. Pourtant, l’intrusion de tombes porteuses de symboles vient contrarier l’éthique protestante, et rejoint nos réflexions sur le cimetière catholique : la nécessité de réintroduire des éléments de sacralité voit le jour, et ce indépendamment des religions. Le cimetière de l’Église unie du Canada, avec ses alignements parfaits de tombes égales, apporte une preuve nouvelle de l’interpénétration des cultures catholique et protestante dans le paysage funéraire. Nous pouvons aussi y lire l’uniformisation grandissante qui a transformé le visage des cimetières au cours du XXe siècle.

L’étude des cimetières de Saint-Jacques-de-Leeds mène globalement aux mêmes conclusions. Le cimetière anglican-presbytérien est conforme aux cimetières protestants habituels : pas d’alignement ni d’organisation particulière si ce n’est une dissociation entre les tombes presbytériennes et les tombes anglicanes, qui est peu visible dans le paysage, les stèles ne signalant pas de différence notable entre les deux confessions. L’apparence des stèles ne déroge pas aux modèles courants pour chaque période. Peu de symboles, pas de fleur; il semble que le cimetière n’ait pas subi d’influence extérieure. Ceci ne surprendra pas dans la mesure où le cimetière est pour ainsi dire fermé dans les faits, faute d’anglicans ou de presbytériens à y enterrer. Quelques offices sont encore parfois célébrés dans l’église, mais l’absence d’anglophones a fait tomber le cimetière anglican-presbytérien de Saint-Jacques-de-Leeds dans le patrimoine historique. Le pourcentage de tombes récentes est extrême ment réduit, ce qui produit un paysage figé, à l’abri de toute évolution. Le cimetière méthodiste, qui se trouve en face, de l’autre côté de la route, suscite les mêmes réflexions. Il est très petit (moins de vingt monuments), mais prouve la volonté des méthodistes d’avoir un cimetière distinct. Cette découverte n’est pas surprenante si l’on considère que le père du méthodisme, John Wesley, est un anglican dissident. De fait, il est rare de voir les anglicans et les presbytériens partager un cimetière, car l’anglicanisme est considéré par les protestants comme une dérive très proche du catholicisme. Rappelons toutefois qu’il semble y avoir eu au moment de la colonisation de ces nouvelles terres de nombreux mélanges entre les différentes ethnies et confessions; les dissensions du Vieux Continent semblent avoir été mises de côté devant la nécessité de travailler ensemble, dans un nouveau contexte. Saint-Jacques-de-Leeds possède également un vieux cimetière catholique abandonné, qui contient environ deux cents stèles. Malheureusement, la plupart d’entre elles ont disparu sous la végétation. Celles qui restent appartiennent pour la plupart à des Irlandais. Le nouveau cimetière catholique a toutes les caractéristiques d’un cimetière récent : entretien impeccable, tombes parfaitement alignées. Comme à Saint-Gabriel-de-Valcartier, les tombes récentes présentent de nombreuses originalités dans l’épitaphe ou les représentations. Même l’architecture très moderne de certains monuments peut sur prendre. C’est à Saint-Jacques-de-Leeds que ce nouvel expressionnisme des stèles est le plus flagrant.

Curieusement, ce besoin de réintroduire des éléments sacrés se montre plus pressant dans les milieux ruraux, où le catholicisme était (ou est encore) plus présent qu’en milieu urbain, dans lequel l’évolution des valeurs se fait plus vite.

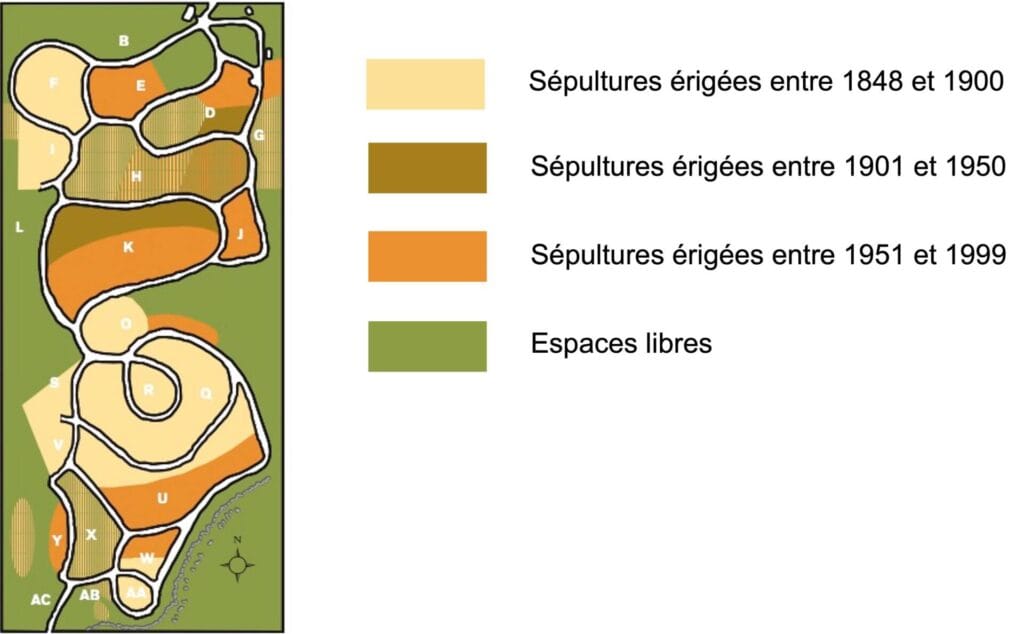

Évolution chronologique du cimetière Mount Hermon

Plan tiré de Sylvie Bergeron et Brian J. Tregett, Lieu de mémoire collective : le cimetière de Mount Hermon à Sillery, 1992.

Le cimetière Mount Hermon de Sillery est un autre exemple de cimetière urbain dans lequel on peut lire l’évolution de la population à travers celle des monuments, mais cette fois dans le monde anglophone. Là encore, on retrouve peu de symboles, conformément à la religion protestante. Toutefois, on peut remarquer que les symboles étaient plus nombreux au XIXe siècle, chose dont on peut s’étonner dans la mesure où la population de ce siècle, beaucoup plus croyante et pratiquante qu’aujourd’hui, n’était pas supposée faire usage de symboles, dont l’emploi contredit l’éthique du protestantisme. Depuis les années 1940, les tombes deviennent muettes et uniformes. Ceci ne procède pas vrai ment d’une nouvelle adéquation à l’esprit du protestantisme, mais plutôt de « l’air du temps », qui veut taire la mort et la faire disparaître. Quant à ce qu’il en était au siècle dernier, on peut conclure à l’influence du catholicisme sur le protestantisme, et au rôle social joué par le culte des morts, pourtant inattendu chez les Anglo-Saxons. Des années 1940 aux années 1980, ici comme ailleurs, l’uniformisation et la banalisation priment. Toutefois, depuis quelques années, s’élève une proportion grandissante de tombes porteuses de signes particuliers qui font état de la volonté du défunt d’exister encore dans son individualité, même au-delà de la mort.

Tel que le montre la carte de la page précédente, on peut observer des regroupements ethniques dans le cimetière Mount Hermon, au moins jusque dans les années 1940. Comme il a été signalé plus haut, les anglicans occupent des sections individualisées, qu’ils se sont réservées lors de l’ouverture du cimetière, en raison de leur caractère majoritaire au sein du comité. Cependant, ils sont également présents partout dans le cimetière. Un œil exercé peut repérer une communauté anglicane dans le cimetière à la grande concentration de croix et de pierre blanche.

Les concentrations des autres confessions sont malaisées à déceler. Cependant, en observant attentivement, on voit des concentrations d’obélisques en granit rose se démarquer ou encore des regroupements de monuments portant la mention d’une ville suivie de « Scotland ». Toutefois, les presbytériens n’ont pas de section propre; ces concentrations sont surtout remarquables dans les sections H, Q, X, et AA. Enfin, comme nous l’avons vu plus haut, les sections grecques (D et G), militaires (G), et chinoises (I), sont nettement individualisées, de même que les victimes en mer. Ces deux dernières catégories étant résolument minimes, nous ne nous attarderons plus désormais sur leur cas. Mentionnons également la présence de quelques francophones, pour la plupart issus de l’Église réformée de France, et immigrants récents. On ne peut donc pas parler de concentration francophone. Ceux-ci sont seulement décelables d’après leur nom, et, dans de rares cas, par l’épitaphe rédigée en français. D’un point de vue dogmatique, l’Église réformée de France est très proche du presbytérianisme. On observe donc un zonage spatial très net – exprimé par une ségrégation ethno-religieuse – marqué depuis les origines jusque dans les années 1920; ce zonage va aller en s’étiolant jusque dans les années 1940.

Aujourd’hui, il est quasiment impossible d’individualiser les différentes confessions que nul indice sur les stèles ne nous indique de façon certaine. On n’observe plus guère de regroupements ethno-religieux. Deux grands groupes émergent de façon très nette : les anglicans et l’ensemble des confessions « fondamentalement » protestantes. Parmi celles-ci, le presbytérianisme est l’indicateur le plus clair, d’abord parce qu’il représente la communauté la plus importante après les anglicans, mais aussi parce que les monuments sont souvent identifiables, ce qui est plus rare pour les méthodistes, qui, de surcroît, ne sont pas nombreux. Il ne faut pas perdre de vue que beaucoup de tombes ne sont pas significatives directement de la confession du défunt, même si quelques indicateurs détaillés précédemment nous orientent plus facilement vers l’origine anglicane ou presbytérienne : croix anglicanes et stèles en granit rose, par exemple. On observe également un autre type de ségrégation, sociale cette fois. Dans les sections anciennes, on remarque que les plus grands lots, réservés aux familles importantes, se trouvent au bord du chemin, souvent sur un bel emplacement. C’est le cas par exemple des grandes familles anglicanes Rhodes, Holt, Renfrew, ou encore Stuart. Cette ostentation des monuments est notablement en opposition à la rigueur et à la simplicité supposée par l’éthique du protestantisme. Il faut, pour comprendre ce paradoxe, replacer ces monuments dans le contexte d’émergence de nouvelles valeurs bourgeoises à Québec au milieu du XIXe siècle. Le monument entérinait un statut social, et la hiérarchie sociale, dominée par les grandes familles, continuait à s’exprimer au-delà de la mort, dans l’espace du cimetière. Il est peu probable qu’une famille aisée se serait contentée d’une simple croix de 70 cm, au nom d’une éthique protestante qui prône la sobriété et surtout un relatif désintéressement vis-à-vis du corps mort. Cette ségrégation, bien qu’effective, ne marque cependant pas le paysage outre mesure. Du fait de la non-individualisation des lots, les tombes apparaissent à l’œil comme un enchevêtrement de pierres mêlées. La ségrégation n’existe plus dans l’organisation contemporaine des sépultures : autant autrefois il était possible de déceler une sépulture d’origine modeste par rapport à une autre conçue pour une famille très riche, autant aujourd’hui ce repérage n’est pas aisé du fait de l’homogénéité des tombes modernes. À la fin du XIXe et au début du XXe siècle, il était pour chacun primordial d’avoir un emplacement et un monument proportionnels à sa richesse individuelle. Cependant, il est une constante que l’on retrouve des origines du cimetière jusqu’à nos jours : l’existence de petites stèles très simples et sobres, portant un ou plusieurs noms, parfois également de plaques au sol ou de petites croix. Certaines ne portent guère d’autre mention que « R.I.P. » ou « Mother, Father ». Ni nom, ni date. Il est difficile de trancher avec certitude s’il s’agit de stèles modestes ou d’une volonté de laconisme et de sobriété. Parfois, le laconisme extrême de certaines pierres porte à croire qu’il s’agit d’un défunt ayant vécu rigoureusement dans l’éthique du protestantisme. Le plus souvent, la modestie de la pierre est flagrante, bien qu’elle porte nom et date, signifiant un niveau de pauvreté matérielle. D’ailleurs, il n’est guère possible d’étudier en détail ces sépultures modestes, car elles révèlent très peu de choses sur les défunts concernés. Elles sont également réparties, et il est raisonnable de penser que leur nombre est proportionnel pour chaque confession à la place que ladite confession occupe au sein de la communauté anglophone. On ne s’attardera donc pas outre mesure sur leur cas, du fait de leur caractère peu significatif, et parce que leur présence n’influe pas de façon notable sur la ségrégation ethno-religieuse dans le cimetière.

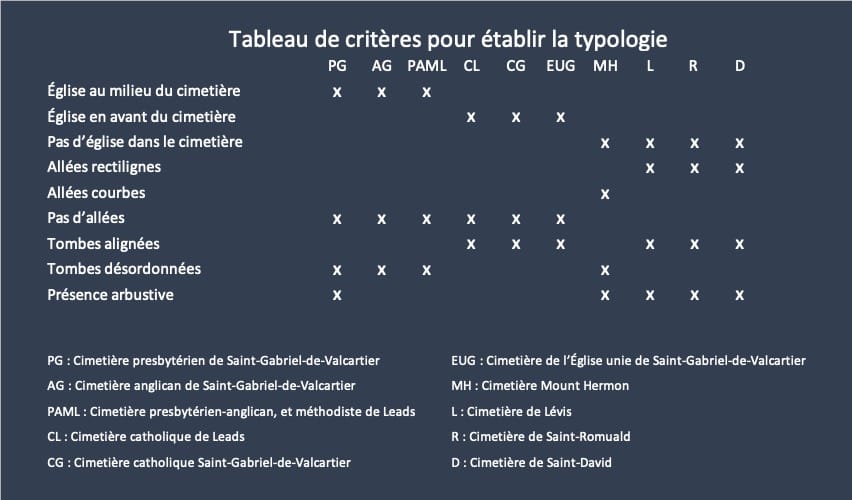

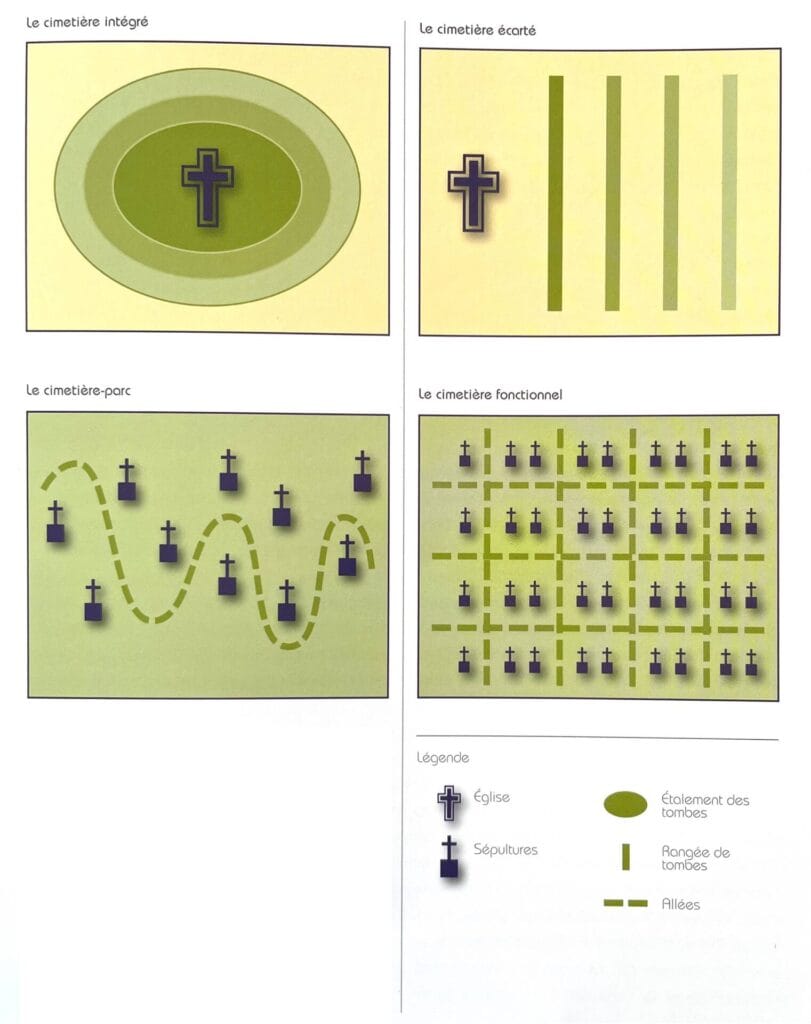

Typologie des cimetières de la région de Québec

L’observation des cimetières du corridor d’analyse nous permet d’isoler quelques types en fonction de leur organisation spatiale. Il est vraisemblable que la très grande majorité des cimetières de la région de Québec peuvent s’intégrer dans cette typologie. Les critères retenus pour l’établir sont la situation du cimetière par rapport à l’église et l’organisation objective de celui-ci, c’est-à-dire le tracé des allées, l’alignement des tombes, la présence arbustive.

Ces critères offrent l’avantage d’établir une typologie précise faisant intervenir indirectement la dimension temporelle : en effet l’organisation des cimetières est fortement liée à leur période d’apparition, ce qui permet d’établir une relation entre tel type de cimetière et le contexte qui entoure sa mise en place. En revanche, le choix a été fait de ne pas tenir compte de la dimension sociale, sujette aux contingences des lieux, ce qui aurait introduit trop de particularismes. Par ailleurs, si l’organisation sociale pouvait susciter une typologie en milieu urbain, forte des constantes observées (monuments imposants au bord des allées, stèles modestes en arrière), elle cessait d’être pertinente pour les cimetières ruraux, de plus petite taille et obéissant à une organisation chronologique prononcée, indépendante des critères sociaux. D’autre part, la composante sociale tend à s’atténuer grandement avec le temps, offrant aujourd’hui un paysage uniformisé. La combinaison de ces deux facteurs, temporel et social, ne servait pas une typologie pertinente en raison de l’actuelle neutralité de la dimension sociale, devenue presque illisible dans le paysage contemporain du cimetière. Par ailleurs, rien ne prouve plus aujourd’hui que les monuments imposants et onéreux sont seulement l’apanage de familles d’un statut social élevé. Il aurait pu être intéressant d’établir une typologie en fonction de critères culturels et ethniques, mais celle-ci paraît trop aléatoire en raison de la difficulté à relier telle sépulture à telle confession avec certitude, notamment dans les cimetières multi confessionnels comme le Mount Hermon. De surcroît, cet angle d’approche apparaît réducteur dans la mesure où le contexte idéologique, apparent dans la typologie, transcende les divergences culturelles entre les différentes religions. La typologie retenue autorise toutefois l’observation de différentiations entre cimetières protestants et cimetières catholiques, offrant ainsi une approche relativement globale, servie par un choix de critères objectifs.

Le premier critère retenu est la position ou l’absence d’église dans le cimetière. Ceci nous permet d’identifier quelques types :

- Le cimetière intégré, organisé autour de l’église;

- Le cimetière écarté, établi en arrière de l’église.

Il y a ensuite le cimetière dépourvu d’église (cimetière isolé) dont nous pouvons détacher deux nouveaux types en faisant intervenir l’organisation spatiale :

- Le cimetière-parc;

- Le cimetière fonctionnel.

Nous sommes donc en présence de quatre types de cimetières présentant des caractéristiques précises. Les exemples de cimetières intégrés dans notre étude sont les suivants : cimetières anglicans (1844) et presbytérien (1848) de Saint-Gabriel-de-Valcartier, et anglican de Saint-Jacques-de-Leeds (1833). L’étalement dans ce cas se fait chronologiquement, en commençant autour de l’église, et poursuivant un étalement en cercles concentriques. On peut remarquer que les trois cimetières en question sont de confession protestante, et datent de la première moitié du XIXe siècle. Ces considérations ne sont pas étrangères à l’organisation du cimetière. L’implantation d’une église et d’un cimetière dans un village entérine l’identité de la communauté, et affirme sa culture et sa religion. C’est pourquoi chaque groupe ethnique éprouve la nécessité d’avoir son propre lieu de culte et son champ de repos, afin d’affirmer son origine et sa culture sur les terres neuves de l’Amérique française, au sein d’un village peuplé de colons de différents horizons. Par ailleurs, la taille réduite de la population permet l’installation d’un cimetière de dimensions raisonnables, trouvant naturellement sa place autour de l’église. Cette organisation autour de l’église est propre aux religions chrétiennes en Europe depuis plusieurs siècles, toutefois, il est important de considérer que dans l’échantillonnage choisi il ne s’agit que d’institutions protestantes. Ceci incite à poser l’hypothèse suivante : le protestantisme semble proposer une relation à Dieu et à la religion d’un caractère particulier, qui déteint sur l’organisation de l’espace. Le rapport qui unit les croyants à leur église apparaît simple et sans méfiance, surtout en la quasi-absence de médiateur chargé d’interpréter la parole de Dieu. Chaque personne vit de façon personnelle sa relation à Dieu, et l’église perd peut-être une dimension symbolique où elle serait perçue avec crainte et respect, image tangible de la divinité. Le lieu de culte est un lieu de prière et de rassemblement et se limite à cette vocation première. D’ailleurs, avant l’édification des temples, les protestants avaient coutume de se réunir chez des particuliers ou dans des écoles pour célébrer le culte : point n’est besoin d’un lieu consacré. Que l’église soit au centre, ou peu s’en faut, du cimetière s’avère naturel : elle est un lieu de fédération de la communauté. Il ne faut pas y voir l’image d’un pouvoir rayonnant sur les esprits : la relation entre l’église (le bâtiment) et les croyants est simple, dans la mesure où le protestantisme est une religion de l’intériorité qui accorde une importance toute relative aux institutions. De la même manière, les hommes d’Église sont respectés, sans toutefois être auréolés du mystère de la foi ou considérés comme des hommes « à part ». Une relation de confiance s’instaure donc, qui permet au cimetière de se développer autour de l’église, de se faire « cimetière intégré ».

Le cimetière écarté se révèle être un autre type d’organisation du champ de repos. Dans ce cas, le cimetière se trouve à légère distance de l’église, en arrière d’elle, comme le cimetière catholique de Saint-Jacques-de-Leeds (1896) ou le cimetière de l’Église unie de Saint-Gabriel-de-Valcartier (1925), ou le catholique (1852), situé de l’autre côté de la route. Cette organisation ne semble pas directement liée à la période d’apparition, puisqu’il en va de même pour l’ancien cimetière catholique de Saint-Jacques-de-Leeds, ouvert en 1842, aujourd’hui abandonné, qui se trouvait à quelque distance de la chapelle dont seules les fondations sont encore décelables sous la végétation. À Saint-Gabriel-de-Valcartier, la première chapelle catholique (aujourd’hui disparue) est érigée en 1839, à proximité de l’actuelle église, sur le site depuis 1952. Enfin, le cimetière de l’Église unie, seul exemple protestant dans ce type de cimetière, ouvre ses portes à partir de 1925, dans un contexte de scission d’avec les autres confessions protestantes. Par ailleurs, en 1925, les mentalités ont déjà considérablement évolué, et la mort prend déjà ce tour répulsif qui la caractérisera particulièrement dans la deuxième moitié du XXe siècle. On ne s’étonnera donc pas de voir le cimetière en arrière de l’église, bien ordonné, caché aux regards. Le cimetière de l’Église unie voit donc son organisation davantage liée à sa tardive apparition dans une période d’évolution active de la société. Par contre, la position des cimetières catholiques en deçà de l’église apparaît symptomatique de la relation duelle que les croyants entretiennent avec l’église, symbole du pouvoir religieux, craint et respecté. Peut-être cela entretient-il une dis tance qui s’exprime dans l’espace par la mise à part de l’église dont l’espace se distingue de celui du cimetière.

L’entité spatiale église plus cimetière se fait l’expression tangible d’un mode de relation privilégiant les intermédiaires (l’institution, le clergé) qui proposent une interprétation de la religion, instituant de la sorte une mise à distance à la fois psychologique et factuelle. On peut faire remonter la déprise religieuse à la seconde moitié du XIXe siècle, lorsque l’église se sépare des cimetières, en particulier dans les milieux urbains. Le clergé avait pour projet d’enrayer l’habitude des croyants de vouloir être enterrés dans l’église ou tout proche; cette pratique était considérée comme superstitieuse, étant entendu que Dieu, au jour du Jugement dernier, reconnaîtrait les siens, qu’ils soient enterrés contre le mur de l’église ou à plusieurs kilomètres du clocher. Cette scission eut un effet imprévu sur les esprits : l’église, se défaisant de la mort, n’avouait-elle pas son incapacité à remplir ses fonctions ? Elle perdit alors en crédibilité, en cessant d’être la seule à détenir l’espace de la mort et d’être ainsi l’unique réponse à l’angoisse suscitée par la finitude ontologique. On voit dans les milieux ruraux les prémices de cette scission. L’église reste auprès du cimetière, mais sans être envahie par lui : elle le maintient à distance respectueuse. Elle apparaît donc aux yeux du passant isolée de l’espace mortuaire, qu’elle garde encore sous sa coupe, mais qui se fait discret dans son ombre. Point n’est besoin de traverser des rangées de tombes pour pénétrer à l’intérieur. Elle apparaît vierge du sentiment de la mort, devenu insidieusement hostile.

Types de cimetières

Le cimetière-parc se caractérise avant toute chose par l’absence d’église en son enceinte. Le second critère permettant sa définition est la non-linéarité de ses allées, faites à la manière d’une promenade. S’ajoutent également deux signes distinctifs majeurs : l’organisation aléatoire des tombes qui ne sont pas alignées et s’érigent çà et là sans ordre, et la très forte présence arbustive. Ce type de cimetière se rencontre en milieu urbain, en périphérie de la ville du XIXe siècle, rattrapé par l’urbanisation galopante du XXe siècle. Dans le corridor d’analyse, le seul cimetière de ce type est le Mount Hermon de Sillery (1848). Ce modèle de cimetière voit le jour dans l’Angleterre du XIXe siècle, empreint de l’influence romantique et de conceptions urbanistiques nouvelles se proposant d’intégrer des espaces verts dans l’armature urbaine. Il convient également à la conception protestante de la religion, sobre et affirmant le primat de la nature, et l’importance du retour à la terre (Earth to earth). Par ailleurs, la distance du cimetière par rapport au lieu de culte satisfait la tendance protestante à se désintéresser du lieu de sépulture de leurs morts. Ce modèle de cimetière semble avoir inspiré également les catholiques, qui prirent parfois ce type d’aménagement pour exemple. Celui-ci reste pourtant une très forte émanation du protestantisme, que le catholicisme a pu modeler à son image, tout en gardant l’inspiration première.

Dans ce dernier type : le cimetière fonctionnel. Les cimetières fonctionnels de notre corridor d’analyse sont les cimetières de Lévis (1887), de Saint-Romuald et de Saint-David. Le terme « fonctionnel » est peut-être excessif. Il désigne des cimetières organisés de façon rationnelle, contrairement au cimetière-parc à vocation plus esthétique et aujourd’hui ludique. Ces cimetières ne possèdent pas d’église en leur sein, et conservent des cimetières-parcs la présence arbustive. Toutefois, les allées sont rectilignes ainsi que l’alignement des tombes. Leur vocation première n’est ni plus ni moins que d’être un champ de repos, clairement différencié des autres espaces verts par une organisation stricte, quand le cimetière-parc développe dès son origine une vocation mixte : les sépultures sont parfaitement intégrées à l’apparent désordre de la nature, ainsi que sont conçus les jardins anglais, pour ajouter au cimetière la dimension du parc, du lieu de promenade. L’importance plus grande rattachée par les catholiques à la sépulture et au culte des morts pourrait expliquer cette organisation paradoxalement plus austère. Par ailleurs, la position du cimetière, résolument isolé de l’église, entérine la scission précédemment évoquée, et favorise la distance des croyants à l’égard de l’institution religieuse. Le cimetière obéit désormais plus aux lois et contingences de l’organisation urbaine et civile qu’aux autorités religieuses. Échappant de la sorte au contrôle du clergé, il favorise en son sein l’émergence d’une symbolique plus profane et mâtinée de croyances populaires et de superstitions.

Note (1)

Ce texte fait partie d’une série d’articles de notre grand dossier « Cimetières, patrimoine pour les vivants » tiré du livre du même titre par Jean Simard et François Brault publié en 2008.

Note (2)

Texte tiré de « Espace sacré en devenir profane ? Les cimetières de la région de Québec des origines à nos jours, témoins de l’évolution d’une société ». Québec, Université Laval, mémoire de maîtrise en géographie, 2001.