Ethnologue

Le tombeau du célèbre historien François-Xavier Garneau, élevé au XIXe siècle dans un moment de ferveur collective pour honorer sa mémoire, est tombé en déshérence au fil du temps. Tout récemment, un projet de restauration de ce monument patrimonial a été remis au goût du jour par sa parentèle dans le dessein d’en refaire un lieu de mémoire vivant. Cet article propose de brosser à grands traits la vie de Garneau, d’évoquer ses funérailles grandioses et sa mise en tombeau sous une pierre tumulaire rarissime, ainsi que de rapporter les efforts de sa parentèle pour lui redonner un lustre symbolique.

L’Historien national

Le temps, ce « grand sculpteur », fait son oeuvre en laminant souvent de la mémoire humaine l’oeuvre des femmes et des hommes illustres de notre histoire. Au panthéon de la renommée de nos figures « oubliées » les plus marquantes, le nom de François-Xavier Garneau a brillé à son époque d’un éclat incomparable. Il lui a valu le qualificatif d’«historien national ». Rappel des faits inspirés par ses deux biographes, l’abbé Henri- Raymond Casgrain qui publie son livre, Un contemporain. F. X. Garneau [Duquet, 1866], signé quelques jours seulement après la mort de l’historien et, pour boucler la boucle, Patrice Groulx, à qui l’on doit le dernier livre en date sur François-Xavier Garneau. Notaire, historien et patriote [Boréal, 2020].

Né en 1809 dans un milieu modeste, au sein d’une famille canadienne française et catholique comptant cinq enfants, François-Xavier Garneau est élevé dans le faubourg Saint-Jean-Baptiste de Québec. Près de cinquante ans après la Conquête de 1760, Québec est devenue alors une ville aussi anglaise que française. Tout à la fois capitale coloniale, résidence du gouverneur général, grand port de mer, Québec est l’épicentre politique des visées impérialistes de Londres en Amérique du Nord au moment de la guerre de 1812 avec les États-Unis. Garnison militaire, la ville bruit en outre des milliers de bottes des soldats britanniques qui parcourent ses rues pour soutenir le système défensif de la capitale, comme en témoignent les trois Tours Martello encore existantes construites durant cette période (1812).

Remarqué pour ses aptitudes intellectuelles, le jeune Garneau s’oriente vers le notariat sous l’égide du protonotaire Joseph-François Perrault. De 1825 à 1830, il parfait sa formation auprès de l’élite juridique anglaise de Québec, en particulier du « notaire royal » Archibald Campbell. Il découvre dans les bibliothèques de ses deux mentors un vaste « panorama littéraire français et anglais » qui l’amène à prendre part aux activités de la Société littéraire et historique de Québec. Il y découvre Étienne Parent et Louis-Joseph Papineau dont il épouse les idées en faveur de l’émancipation politique des Canadiens français. S’ensuivent des années d’engagement de sa part au profit de la « patrie » qui passent par la fondation de journaux—L’Abeille canadienne (1833), L’Institut (1841)—, ainsi que par la publication d’articles historiques et poétiques, en parallèle aux turbulences sociales conduisant aux violentes rébellions de 1837-1838 et à l’Acte d’Union odieux de 1840, qui promulguait entre autres le bannissement du français dans les activités officielles du gouvernement. C’est dans ce contexte que Garneau annonce dès 1844 son audacieux projet d’écrire une histoire continentale de ses compatriotes, « dans le but, écrira-t-il plus tard, de rétablir la vérité si souvent défigurée et de repousser les attaques et les insultes dont mes compatriotes ont été et sont encore journellement l’objet de la part d’hommes qui voudraient les opprimer et les exploiter tout à la fois ».

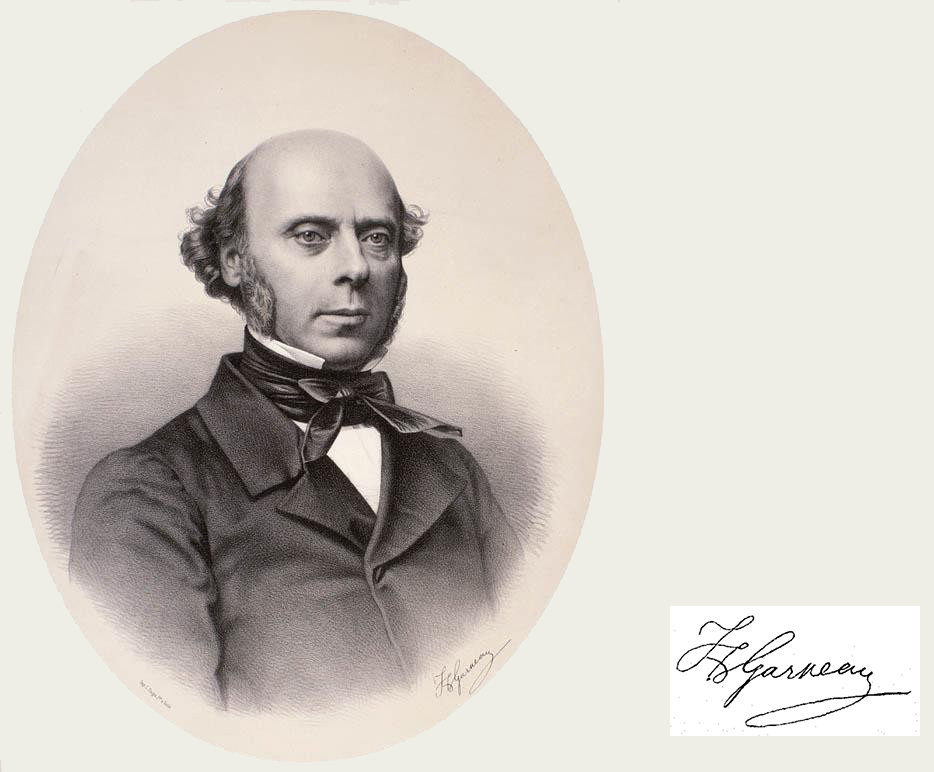

Son Histoire du Canada commence à paraître en 1845. Le succès est immédiat. Son oeuvre, une « révélation », « un tournant » littéraire et historique, est aussitôt perçue par ses concitoyens comme une réponse magistrale à l’insultant Rapport Durham (1839) qui les qualifiait de « peuple sans histoire et sans littérature ». Garneau devient vite une vedette auprès des siens, surtout de la jeunesse avide de nouveaux aperçus historiques sur les Canadiens français. La reconnaissance de son Histoire aussi bien par les Européens que par les Étatsuniens lui assure de plus une renommée internationale. Les éditeurs, fleurant le nouveau marché de l’instruction publique dans le Bas-Canada, s’empressent de lui commander un Abrégé de l’histoire du Canada (1856) qui accroît son audience. Perfectionniste, l’historien n’a de cesse de revoir sa publication dont il a livré de son vivant de multiples rééditions avec l’aide de son fils Alfred. Miné par ses exigeants travaux intellectuels et par sa fonction fastidieuse de greffier à la ville de Québec, il prend sa retraite en 1864, mais tombe aussitôt malade dans les mois qui suivent. Son état de santé s’aggrave, ausculté par les journaux pratiquement au jour le jour tant la notoriété publique le porte aux nues. Il décède en février 1866, à l’âge de 56 ans. L’abbé Henri-Raymond Casgrain résume l’état d’esprit de ses contemporains en écrivant quelques semaines après son décès, avec les élans rhétoriques romantiques de l’époque, que « [le] cri de douleur qui a retenti dans tout le pays à la première nouvelle de sa mort […] est le plus bel hommage que l’on puisse faire de son mérite : c’est l’oraison funèbre de la patrie en deuil». [Photos 1-2]

Sic transit gloria mundi

Les funérailles de François-Xavier Garneau le 8 février 1866 ont un très grand retentissement. Les plus hauts dignitaires et représentants politiques de la ville lui rendent hommage dans la Basilique de Québec, devant un cercueil de bois recouvrant ses restes et portant cette simple inscription sur le couvercle: « F. X. Garneau / Né le 16 juin 1809 / Mort le 3 février 1866 ».

Mais le 10 février de la même année, des bienfaiteurs —ses amis et supporteurs les plus fidèles— se réunissent dans le salon des marguilliers de la paroisse Notre-Dame de Québec pour lancer une campagne de souscription. On veut élever à la mémoire de Garneau, mort lourdement grevé de dettes, un monument digne de sa réputation d’historien national. La Fabrique de Québec n’est pas en reste de son côté et vote une résolution, le 13 juin 1866, pour concéder gratuitement à sa veuve Marie-Esther Bilodeau, épousée le 25 août 1835 et qui lui a donné dix enfants, un lot de famille dans le cimetière Notre-Dame de Belmont, « en témoignage de respect pour la mémoire du dit feu François Xavier Garneau, notre historien national » [greffe du notaire Henri Bolduc, no 11264, 1er septembre 1866].

La campagne de souscription est couronnée de succès puisque la cérémonie de translation des restes de l’historien se déroule l’année suivante dans une atmosphère empreinte de dignité et de décorum. D’après La Gazette de Sorel, citant le journal L’Évènement, « le 17 septembre 1867, à l’issue des vêpres, avait lieu la translation de l’historien national dans le tombeau qui lui a été élevé par l’admiration et la reconnaissance de ses citoyens. Le cercueil en bois avait été déposé dans la chapelle du cimetière. […] Les restes de l’historien furent transportés à sa demeure dernière par huit des citoyens les plus distingués du pays. […] L’Hon. M. Chauveau, premier ministre du Québec, prononça sur la tombe de cet historien national un discours pathétique et sublime devant une foule évaluée entre deux à trois mille personnes vibrait en entendant ces paroles chargées d’émotions patriotiques.

Mais comme va la vie, passe aussi la gloire du monde! Avec les années, la renommée de l’historien et de son oeuvre a pâli sous l’effet combiné de l’évolution des mentalités et des avancées de la science historique. Le centenaire de la publication de son Histoire fut commémoré sobrement par la Société historique de Montréal, en 1945, au cours d’une semaine consacrée au thème plus général de l’histoire. Le centenaire du décès de François- Xavier Garneau, célébré par l’Université d’Ottawa en 1966, est resté pratiquement ignoré ailleurs au Canada. Son tombeau, en dehors de la communauté patrimoniale, fut petit à petit relégué aux oubliettes du temps et soumis quelque peu à ses outrages ; ses restes mortels, sous cette pierre tumulaire, ont sombré dans l’oubli du grand public qui l’avait si spontanément acclamé et proclamé « illustre historien national ». Et l’ont rejoint dans un relatif anonymat (on n’en voit nulle trace extérieure, mais les registres de la Basilique Notre-Dame de Québec l’attestent), sa femme Marie-Esther (1812-1893), inhumée à son côté droit le 1er mars 1893, ainsi que sa fille Joséphine (844-1924), épouse de l’écrivain Joseph Marmette, inhumée à son côté gauche le 21 mai 1924.

Le patrimoine des Garneau, un projet mobilisateur

Le lot où repose François-Xavier Garneau, mesuré le 27 août 1866 par le célèbre architecte Joseph Ferdinand Peachy, est situé sur l’avenue des Amaranthes du cimetière Belmont, comprend cent quatre-vingts pieds en superficie et porte le numéro 111, selon l’acte du notaire Bolduc. Laissé sans soin depuis des décennies, sauf exception, le tombeau est resté tout de même dans un état de conservation acceptable. Cependant, le lettrage qui frappe la surface de la pierre tumulaire a éclaté à certains endroits et les joints qui soudent le tombeau à sa base ont été altérés par les conditions climatiques extrêmes de nos saisons. Une croix mystique posée à plat couronne le couvercle du tombeau, de même que l’inscription suivante qui l’accompagne: « F. X GARNEAU / HISTORIEN / 1809-1866 ». Ce tombeau, en pierre calcaire provenant de Saint-Marc-des-Carrières, fait partie également du groupe rarissime des monuments à structure horizontale, par opposition à celui des pierres tumulaires verticales, selon le témoignage de l’historienne de l’art Thérèse Labbé.

L’arrivée dans ce décor d’Yves Garneau, parent du réputé historien, partageant avec lui le même ancêtre, Louis Garneau (1634-1713), a créé un regain d’intérêt pour le tombeau. Persuadé qu’un cimetière n’est pas seulement un endroit où l’on dépose les morts, mais aussi un milieu de vie légué par nos parents et symbolisé à travers un monument pérenne qui rappelle le legs des morts aux vivants, Yves Garneau a convaincu les autorités du cimetière des retombées positives de son projet de redonner au monument Garneau son lustre symbolique. Laissé en déshérence depuis des décennies, le lot 111 racheté par ce dernier repose sur son engagement contractuel de respecter « le caractère patrimonial de l’ouvrage funéraire » et de convenir d’un commun accord avec le gestionnaire du cimetière, la Compagnie du cimetière Saint-Charles, de tous travaux sur le tombeau pour préserver cette valeur précieuse pour un cimetière jardin tel celui de Belmont.

Afin d’appuyer concrètement sa démarche de restaurer et préserver le monument François- Xavier Garneau selon les règles de l’art, Yves Garneau n’a pas hésité à consulter les meilleurs spécialistes du domaine, France Rémillard et Brigitte Garneau nommément, qui cumulent de vastes connaissances en matière de restauration scientifique et de patrimoine funéraire. Les meilleurs artisans, spécialisés dans les techniques de la pierre et du verre, ont été également contactés pour préciser la portée du projet. En outre, selon une approche participative qui caractérise sa démarche, Yves Garneau a voulu associer à ce projet des organismes pouvant épouser sa cause en raison de leurs liens avec le regretté historien. Enfin, passant de la parole aux actes, Yves Garneau a acheté un « banc de mémoire » promu par les autorités du cimetière pour valoriser le caractère champêtre et mémoriel des lieux. Son installation sur le lot 111 induira une éthique du memento mori basée sur notre bref passage sur terre et sur le détachement des choses, mais aussi sur le sens de la vie narré par l’histoire de ceux que nous voulons honorer.

L’exemple d’Yves Garneau traduit bien ainsi sa conviction qu’un cimetière est à l’image de sa communauté d’appartenance et qu’il reflète des valeurs de vie, qu’il est en somme un « patrimoine pour les vivants », selon la formule consacrée par l’ethnologue Jean Simard. Et que du lot des mémorables habitants du cimetière Belmont, se détachent quelques figures exemplaires, tel François-Xavier Garneau, qui méritent plus que jamais que nous puissions entretenir avec elles, par générations interposées, un dialogue éternel…