Géographe et auteure

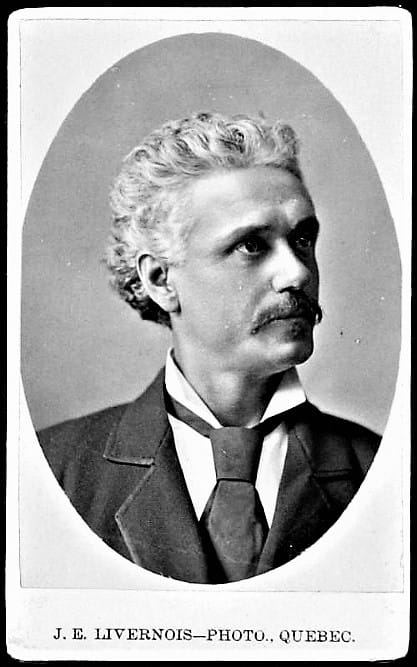

Arthur Buies naît le 24 janvier 1840 dans le quartier Notre-Dame-des-Neiges, à Montréal, d’une mère canadienne-française et d’un père écossais. Ce dernier, qui habite alors New York, s’installe en 1841 avec sa femme en Guyane. Après le décès de sa mère, le jeune Arthur est confié à deux grands-tantes maternelles à l’âge de deux ans.

Enfant turbulent, il est exclu pour indiscipline de deux établissements scolaires. À seize ans, son père le fait venir en Guyane anglaise puis l’envoie étudier à Dublin. Il lui offre de payer ses études seulement s’il les poursuit en anglais. Mais Arthur se rebelle. Il se rend à Paris et s’inscrit au lycée Saint-Louis de 1857 à 1859. À quatre reprises, il échoue au baccalauréat.

Arthur vit avec peu de ressources financières et matérielles, ce qui ne facilite pas la poursuite de ses études. À Paris, il prend des idées (…) choisissant les plus perverses, écrit l’abbé Thomas-Étienne Hamel. Buies cesse alors toute pratique religieuse. Après un bref séjour en Sicile dans l’armée de Garibaldi où, selon le journaliste Ulric de Fonvielle, il profite surtout des plaisirs de la table, Buies rentre au Canada en 1862 après six années d’absence.

Buies devient membre de l’Institut Canadien de Montréal, qui regroupe les intellectuels les plus dynamiques du Québec. Ses membres, anticléricaux, sont en faveur de la séparation de l’Église et de l’État et de l’éducation primaire obligatoire. Ils admirent aussi l’idéal démocratique de la République des États-Unis. De son côté, Buies donne plusieurs conférences et participe activement aux débats. Il se prononce contre le projet de Confédération et la peine de mort.

En 1864, ses Lettres sur le Canada sont un réquisitoire contre le clergé canadien : Le clergé est partout, il préside tout, et l’on ne peut penser et vouloir que ce qu’il permet…

Dans le Progrès, il fait l’apologie de la science et préconise un enseignement scientifique et technique plus poussé dans les écoles. L’année suivante, dans Barbarismes canadiens, il relève plusieurs tournures fautives souvent utilisées dans la langue parlée et les journaux. Il fonde la Lanterne Canadienne en 1868, un journal satirique où il exprime librement ses idées contre le cléricalisme. Au cours des années 1870, Buies rédige plusieurs chroniques qui seront rassemblées en trois recueils; elles vont lui assurer sa notoriété.

En 1879, sur l’intervention du curé Labelle, Buies est invité à joindre le département des Terres de la Couronne. Son intérêt pour la colonisation se nourrit d’une passion égale pour la géographie et les voyages. Son amitié avec le curé Labelle adoucit peut-être son anticléricalisme. La même année, après une profonde crise physique et morale, Arthur Buies revient à la pratique du catholicisme.

Francis Parmentier écrit que Buies, un homme profondément religieux et moderne, tentera toute sa vie de concilier Foi et Raison. Avec le temps, Buies rejette de plus en plus la philosophie matérialiste dont il s’est longtemps réclamé. Il avoue ainsi que sa croyance en l’immortalité de l’âme ne lui vient pas d’un raisonnement mais plutôt de l’observation:

J’ai lu peu de choses sur l’immortalité de l’âme à peine même l’entretien de Socrate avec ses amis la veille de sa mort. Je n’en ai pas besoin, parce que ne tire pas mes arguments de la philosophie, mais de la nature des choses. (Chroniques, 1, p. 395)

Si Buies aimait les lettres et l’argumentation, il avait aussi un penchant pour l’alcool. En 1882 et 1883, il fait deux séjours à l’hôpital Notre-Dame. Sa lutte contre cette dépendance a joué un rôle déterminant dans sa vie.

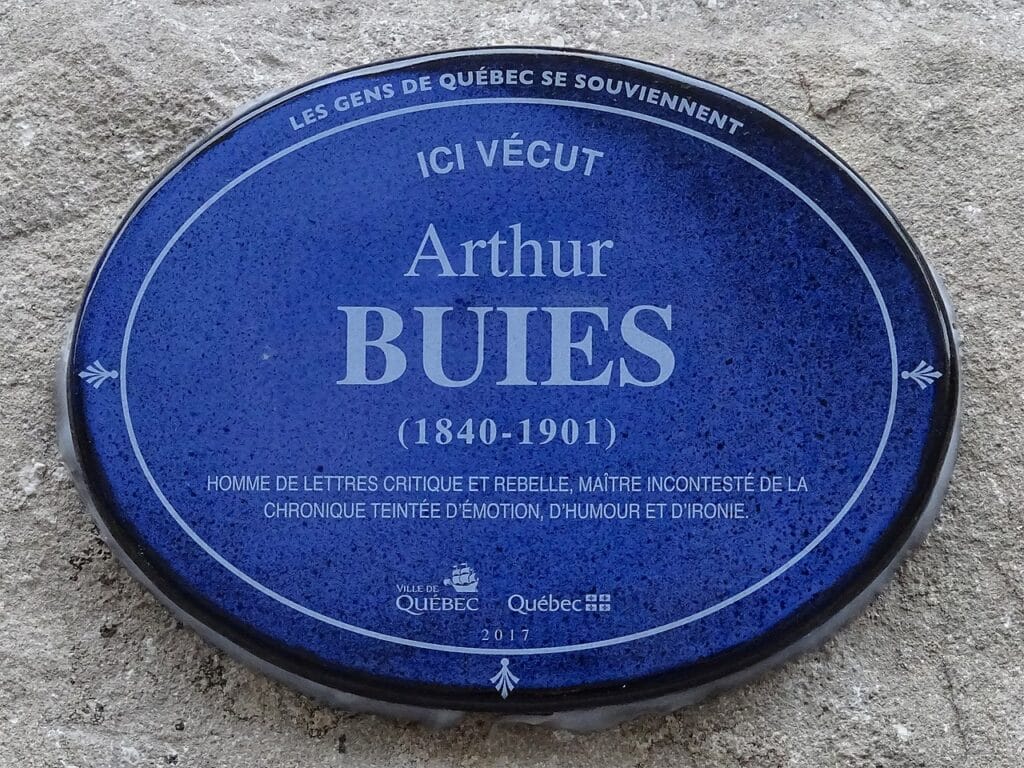

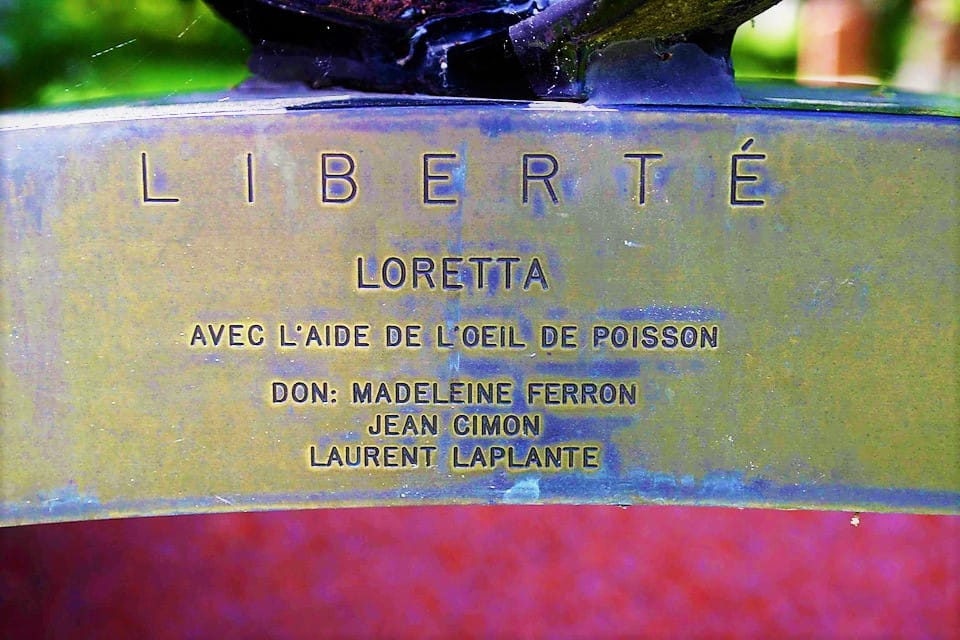

À quarante-sept ans, Buies, le célibataire endurci, se marie le 8 août 1887 à Marie-Mila Catellier en la basilique Notre-Dame de Québec. Ils auront cinq enfants dont deux mourront en bas âge. Malade depuis plusieurs années, Buies meurt à Québec, sur la rue d’Aiguillon, le 26 janvier 1901. Il est inhumé au cimetière Belmont, avenue de la Forêt. Une belle sculpture de fer forgé, intitulée Liberté surmonte sa stèle. On y lit Loretta avec l’aide de l’œil de poisson. Don : Madeleine Ferron, Jean Cimon, Laurent Laplante.