Bioarchéologue

Sans doute avez-vous, comme moi, une fibre sensible pour le passé et le patrimoine, que celui-ci soit funéraire ou autre. Peut-être aimez-vous, tout comme moi, observer attentivement de vieilles photos, ou imaginer votre milieu de vie tel qu’il devait être il y a 100 ans, 200 ans. Je me dis même parfois que j’aurais aimé vivre à une autre époque, comme si j’avais la nostalgie des siècles que je n’ai pas connus. Mais plus que tout, comme bioarchéologue, c’est la vie quotidienne de nos ancêtres que je cherche à connaître. Toutefois, il est une chose qui ne me fait pas regretter d’être né au XXe siècle plutôt qu’au XVIIe : ce sont les souffrances que nos ancêtres ont dû subir.

Imaginer l’époque d’avant les antibiotiques, la vaccination, l’anesthésie, les infrastructures sanitaires, entre autres choses, me suffit pour apprécier notre propre époque. En effet, des affections qui sont aujourd’hui banales, qu’on arrive à diagnostiquer aisément et à soigner avant même qu’elles nous fassent souffrir, pouvaient jadis entraîner la mort. Bien sûr, nos ancêtres étaient aussi atteints de maladies encore graves de nos jours, tels le cancer, les affections cardiovasculaires, les infections (variole et tuberculose par exemple). Hélas, aussi sérieuses soient-elles, ces pathologies ne se répercutent pas sur les os, ou si peu souvent que le bioarchéologue ne parvient pas à savoir comment telle maladie se manifestait dans la population. En revanche, les petits maux de tous les jours laissaient beaucoup plus souvent de traces sur leur squelette. Avec plus de « cas », il est possible de caractériser les manifestations de ces petits ennuis de santé et de savoir comment elles s’exprimaient dans la population selon l’âge, le sexe ou le milieu social. Les lésions bucco-dentaires sont du nombre.

Les caries dentaires

Songeons à une simple carie dentaire. Certes, on avait recours à des remèdes de grand-mère pour soulager la douleur, mais en l’absence de traitement approprié, l’infection risquait de se propager ailleurs dans l’organisme et même de causer le décès. La prophylaxie et les soins médicaux étant alors rudimentaires, on comprend pourquoi les caries étaient si fréquentes et si graves.

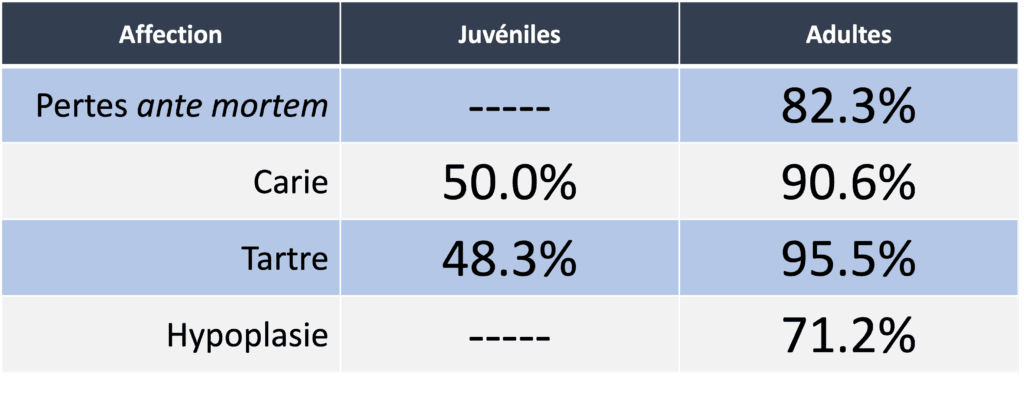

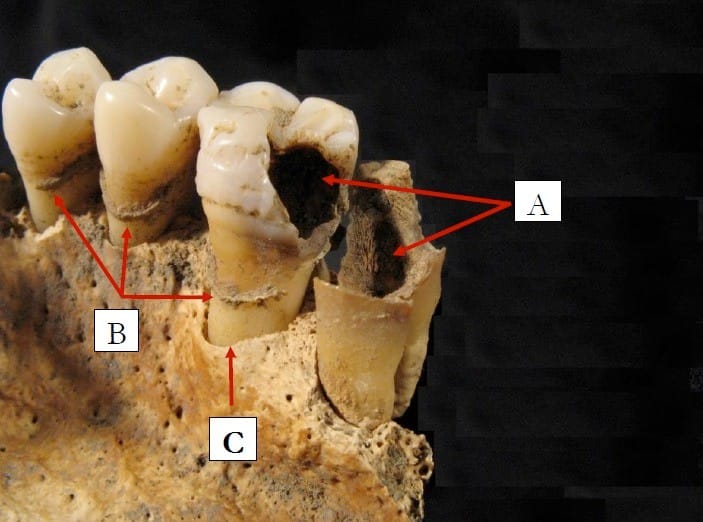

Des dents cariées comme celles de la figure 1 n’avaient rien d’exceptionnel. Au départ grosse comme une tête d’épingle, une carie avait le champ libre et pouvait se développer jusqu’à détruire complètement la couronne de la dent. Comme ils en ignoraient la cause, nos ancêtres consommaient à leur insu des aliments cariogènes et n’étaient pas portés sur l’hygiène buccale. Personne n’était épargné, même pas les enfants en bas âge. Pour nous figurer la fréquence de la carie dentaire autrefois, nous avons préparé un tableau où sont données les fréquences des quatre principales affections bucco- dentaires chez les défunts du cimetière Saint-Antoine (1799-1854), situé à la place du Canada, à Montréal. La moitié des enfants et adolescents et plus de 9 adultes sur 10 avaient au moins une carie. Elles n’étaient certes pas toujours aussi impressionnantes que celles de la figure, mais cela donne une idée de l’ampleur de ce problème sanitaire. Les femmes étaient un peu plus souvent touchées que les hommes.

Pourcentages des affections bucco-dentaires, par nombre d’individus, place du Canada.

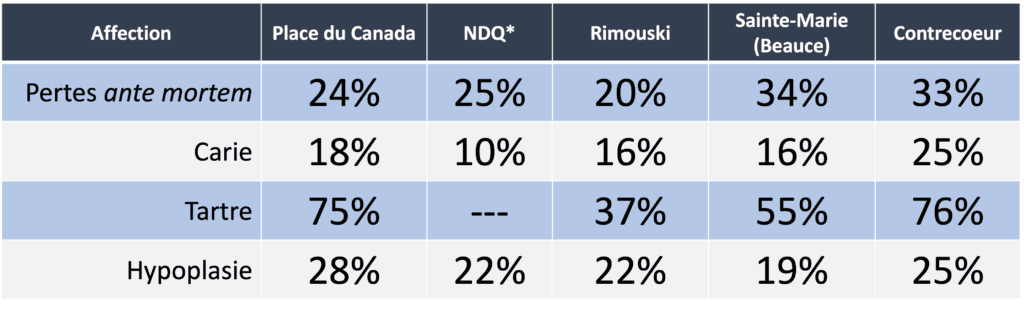

Un second tableau permet de comparer l’état de la denture – en termes de nombre de dents affectées – au cimetière Saint-Antoine à celui de quatre autres cimetières. On voit que les fréquences des lésions bucco-dentaires à Montréal – du moins au XIXe siècle – n’avaient rien d’exceptionnel et étaient sensiblement les mêmes qu’ailleurs au Québec, en particulier pour la carie. Il reste que, pour certaines affections, il y a des différences notables entre deux communautés. Les facteurs expliquant ces écarts sont sans doute nombreux et il est sûr qu’ils ont interagi. Il est évident que des communautés qui n’ont pas vécu à la même époque ni dans le même environnement afficheront des différences. On touche ici à l’essence même du travail du bioarchéologue, soit établir des liens entre ses résultats d’une part, et les modes et conditions de vie d’une époque ou d’une communauté d’autre part, qu’on aura recomposés à partir de la documentation historique.

Pourcentage des lésions bucco-dentaires sur les dents permanentes de quatre autres collections, par nombre de dents.

La perte des dents

L’une des conséquences de la carie dentaire est la perte de la dent. Celle-ci peut soit tomber d’elle-même ou avoir été extraite. Le « trou » ainsi laissé va se combler graduellement d’os poreux jusqu’à sa cicatrisation complète, reconnaissable à de l’os uni. Le degré de cicatrisation des alvéoles permet donc d’établir dans quel ordre les dents sont tombées. Sur la mandibule de la figure 1, la deuxième molaire gauche (M2G) est tombée peu avant le décès; son alvéole, encore bien apparente, est poreuse et commence juste à se combler. Sa perte avait été précédée par celle des dents situées à l’avant de la M2 droite, là où une « ligne » d’os poreux subsiste. Quant aux autres dents absentes, elles ont été perdues bien avant le décès. Il n’est pas exceptionnel qu’une personne soit complètement édentée, et ce bien avant sa mort. Dans le Montréal de la première moitié du XIXe siècle, 82,3 % des habitants avaient perdu au moins une dent – du moins parmi ceux de l’échantillon du cimetière Saint-Antoine –, tandis que 24 % des dents permanentes étaient tombées avant le décès, un pourcentage largement surpassé dans les collections des cimetières de Sainte-Marie et de Contrecœur (voir les tableaux).

Le tartre

Une autre cause possible de la perte des dents est l’accumulation de plaque dentaire, encore plus importante en l’absence d’un brossage régulier. À la longue, elle favorise la formation d’une concrétion solide (tartre ou calcul) qui adhère à la dent. Cette concrétion finira par irriter les tissus qui soutiennent la dent (gencive, ligament, os). À un stade avancé, l’os formant l’alvéole se sera affaissé au point d’exposer la racine. Une dent ainsi déchaussée risque évidemment de tomber. D’ailleurs, il nous arrive de trouver des dents branlantes, qui devaient ne tenir à rien au moment du décès. Ces dents seraient tombées à court terme si l’individu n’était pas décédé.

Le tartre visible sur trois des dents de la figure 2 est un cas léger. Sur les deux dents de gauche il s’est formé à la jonction de la couronne et de la racine. Mais sur celle immédiatement à leur droite, il est situé franchement sur la racine, indiquant que cette dent était déchaussée jusqu’à ce niveau quand le tartre s’est formé. Le bord de son alvéole est situé encore plus bas sur la racine; la dent a donc continué de se déchausser par la suite. Parfois, le tartre peut être envahissant et très proéminent, et recouvrir entièrement la face d’une dent.

Les dépôts de tartre sont omniprésents dans les collections archéologiques. Presque tous les adultes en avaient au cimetière Saint-Antoine. De tous les types de lésions bucco-dentaires relevés par le bioarchéologue, c’est habituellement celui qui est le plus fréquent, comme dans chacune des collections du second tableau d’ailleurs. Certes, ces chiffres incluent les dépôts même légers, mais les cas légers de carie et d’hypoplasie de l’émail ont aussi été considérés dans nos calculs.

L’hypoplasie de l’émail

Lorsqu’un stress physiologique prolongé survient chez un enfant, qu’il s’agisse par exemple d’une maladie infectieuse ou d’une carence nutritionnelle, sa croissance risque d’en être affectée, non seulement celle des os, mais aussi des dents. Une interruption de la croissance laissera sur la couronne d’une dent qui est en développement un défaut dans la formation de son émail, qui prend le plus souvent l’aspect d’un sillon transversal (figure 3).

Une fois le stress disparu, l’émail se forme à nouveau normalement. À chaque sillon correspond donc un trouble de la croissance, mais les sillons de plusieurs dents peuvent résulter du même état morbide. Ainsi, sur la figure, on compte trois épisodes d’interruption. Précisons qu’un sillon d’hypoplasie est là pour rester, c’est une trace indélébile qui suit un individu toute sa vie, c’est la trace d’un stress qu’il a vécu quand il était enfant. Il est aussi possible d’estimer l’âge auquel chaque épisode de maladie est survenu. Pour ce faire, il suffit de mesurer, à l’aide d’un instrument spécialisé, la distance entre un sillon d’hypoplasie et l’extrémité de la couronne (figure 3). Puisqu’une dent se développe depuis l’extrémité de sa couronne jusqu’à l’extrémité de la racine, chaque sillon se situe à l’endroit où était rendu le développement de la couronne au moment de la maladie. On n’a alors qu’à consulter une charte qui donne la dimension de la couronne en fonction de l’âge pour estimer l’âge auquel s’est produit le stress.

L’hypoplasie de l’émail n’a pas que des qualités : elle ne « veut » pas qu’on puisse en déterminer la cause avec certitude. En effet, elle peut être due à plusieurs affections bien différentes les unes des autres. On dit que c’est un marqueur non spécifique de stress. Néanmoins, il arrive que l’on puisse suspecter la cause du stress si des lésions osseuses positivement identifiables à une maladie donnée sont notées sur les ossements du même individu.

Plus de 7 adultes sur 10 affichaient des signes d’hypoplasie au cimetière Saint-Antoine. Les troubles de la croissance ont donc vraisemblablement été

fréquents à Montréal dans la première moitié du XIXe siècle. Même que, en termes de nombre de dents permanentes exhibant de l’hypoplasie, c’est à la place du Canada que le taux d’hypoplasie est le plus élevé.

Les artefacts

Nous entendons par artefact une altération des dents ou des os d’origine artificielle ou accidentelle, par opposition à une altération naturelle. L’extraction d’une dent est un bel exemple. Mais rappelons qu’il n’est pas possible de dire, en l’absence d’une dent, si elle a été extraite (artefact) ou si elle est tombée d’elle-même (fait naturel). Une usure singulière des dents illustre également très bien ce qu’on entend par artefact, comme celle causée par un tuyau de pipe (figure 4). Les pipes d’autrefois étant en plâtre, elles étaient très abrasives. Par ailleurs, dans l’exercice de certains métiers (cordonnier, couturière, cordier), on utilisait les dents comme outil de préhension, non sans que cela laisse des traces d’usure distinctives sur les dents. Citons également le cas des femmes inuit qui, jadis, assouplissaient les peaux en les mastiquant, usant ainsi prématurément leurs dents. Les traitements dentaires sont aussi à classer parmi les artefacts, comme les obturations (figure 4), les dents en or et, d’une certaine façon, les dentiers. La découverte de telles altérations est toutefois rare.

En conclusion

Les observations que le bioarchéologue effectue sur les dents sont innombrables et peuvent être aussi détaillées qu’il le désire, à tel point qu’on a parfois le sentiment d’entrer dans l’intimité d’une personne. Or, c’est justement ce que l’on veut. Avec autant de données détaillées et tous les

liens qu’elles nous autorisent à établir avec d’autres données prélevées sur le reste du squelette et avec les données historiques, le bioarchéologue est en mesure de jeter un regard sur la vie quotidienne d’une communauté. Les dents caractérisent les individus d’une communauté probablement mieux que tout autre type de données qu’on peut tirer de leurs ossements, elles sont comme leurs empreintes digitales. Cela n’est pas sans rappeler le médecin légiste, qui se base largement sur la dentition pour identifier une personne. À un niveau d’analyse plus avancé, un traitement approprié de l’ensemble des données individuelles, en les regroupant par groupe d’âge et par sexe notamment, permet d’établir des liens entre la santé bucco-dentaire d’une communauté et des facteurs sociaux ou environnementaux, liens qui participent au dynamisme d’une populati