Chronique du Bioarchéologue:

Bioarchéologue

Les coutumes funéraires dans le Québec des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles sont relativement bien documentées grâce aux travaux des Gagnon, Brisson, Guay, Simard, Brault, Hubert et autres. Ils viennent jalonner les rituels funéraires de jadis, depuis le décès d’une personne jusqu’à sa mise en terre. Cependant, il subsiste des lacunes dans nos connaissances, que les archives n’arrivent pas à combler de manière satisfaisante. Heureusement, ces « trous de mémoire » peuvent être en bonne partie colmatés par les recherches archéologiques qui sont réalisées dans des cimetières anciens aujourd’hui disparus du paysage et de la mémoire collective. Invitation à visiter les « dessous » de nos vieux cimetières, pour voir comment les sépultures y étaient disposées.

Nous sommes habitués à des cimetières dont les sépultures sont rigoureusement ordonnées : les pierres tombales de nos cimetières actuels sont parfaitement alignées et leur orientation est invariable. On se doute qu’autrefois l’organisation des sépultures était plus relâchée. De fait, l’archéologue est en mesure d’affirmer qu’elles étaient plus ou moins bien alignées et que leur orientation était irrégulière. Dans le cimetière Saint-Antoine (1799-1854), à Montréal, il est clair qu’on a voulu les aligner, mais cet alignement est en dents de scie. En outre, si une nette majorité des défunts ont la tête au nord, nombre d’autres ont la tête au sud, à l’est ou à l’ouest. Ces entorses à l’orientation sont également nombreuses dans le premier cimetière (1709-1843) de Pointe-aux-Trembles, dans l’est de la ville. Fait intéressant, dans ces deux cimetières, l’orientation des enfants varie beaucoup plus que celle des adolescents et des adultes. Les cercueils d’enfants étant plus petits, s’en serait-on servi pour combler les vides entre les cercueils adultes afin de maximiser l’utilisation de l’espace, quitte à enfreindre les règles relatives à l’orientation des défunts édictées par le clergé ?

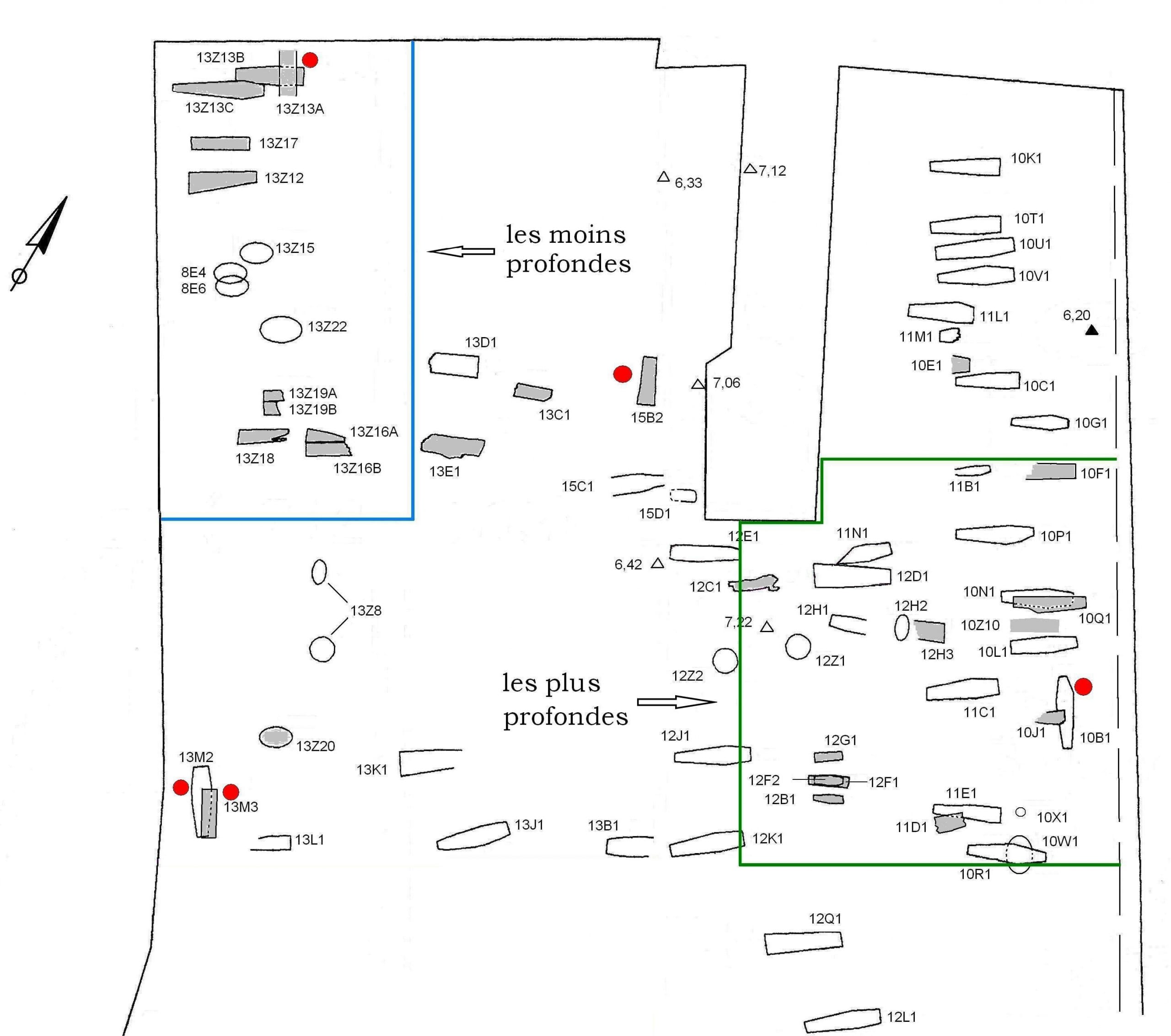

L’organisation des sépultures est également variable dans les premiers cimetières de Rimouski (1712-1863) et de Sainte-Marie (1748-1878), en Beauce. À Rimouski, on devine une volonté d’aligner les sépultures, mais sans plus, car les rangées de fosses sont très brouillonnes. Par ailleurs, deux secteurs ont pu être délimités : l’un où les sépultures sont pour la plupart orientées nord-sud, l’autre où elles sont majoritairement est-ouest. Ils pourraient correspondre à deux phases d’utilisation du cimetière.

Dans le second secteur, on a aussi pu circonscrire une partie contenant les sépultures les plus profondes de tout le cimetière, et une seconde renfermant les moins profondes. À nouveau, chacune de ces deux parties a probablement été en usage durant une période déterminée.

D’après les archives de la paroisse de Sainte-Marie, le cimetière a été agrandi à deux reprises. Dans la plus ancienne partie et le premier ajout, l’orientation est-ouest était nettement prédominante et la tête des défunts était surtout du côté est. Puis, à la suite du second agrandissement, les défunts étaient plus souvent orientés nord-sud.

Si on peut attribuer ce changement dans l’orientation qui était privilégiée à l’adoption de nouvelles normes après le second ajout, on s’explique toutefois mal pourquoi des défunts y ont été enterrés en position tête-bêche, même s’ils étaient directement l’un par-dessus l’autre ou côte à côte (photo). À Sainte-Marie comme à Rimouski, la variation dans l’orientation des défunts, à l’intérieur d’une même partie du cimetière, est plus probablement imputable au laxisme des fossoyeurs qu’à une volonté d’économiser l’espace, comme on pense que ce fut le cas dans les cimetières montréalais.

L’inhumation de défunts dans des fosses communes est attestée par la documentation historique. On y avait recours en temps d’épidémie ou pour enterrer les personnes décédées durant l’hiver. Une telle fosse a été découverte dans le cimetière Sainte-Anne (1691-1844), rattaché à la basilique Notre-Dame-de-Québec. Elle contenait, pêle-mêle, les restes de jeunes enfants inhumés en pleine terre et partiellement recouverts de chaux. Sans doute ont-ils été enterrés à la hâte durant une épidémie. Sous-jacents à cette fosse, se trouvaient deux niveaux de cercueils – surtout d’adultes -, niveaux qui se distinguaient par l’orientation des défunts : nord-sud pour l’un, est-ouest pour l’autre.

Ce groupe de défunts du cimetière Sainte-Anne contrastait nettement avec celui du cimetière Sainte-Famille (1657-1841), lui aussi contigu à la basilique, où il n’y avait pas de fosse commune et dont les sépultures étaient toutes orientées est-ouest. Pourtant, les deux cimetières ont été contemporains pendant 150 ans. Il est tentant de croire que celui de Sainte-Famille fut utilisé en temps ordinaire et celui de Sainte-Anne durant les crises sanitaires.

Revenons à Montréal, au cimetière Saint-Antoine, où au moins une fosse commune a été mise au jour. Nous y avons identifié 12 sépultures, mais il y en avait sans doute plus, car seule une partie de la fosse fut fouillée. Les cercueils, très bien conservés, étaient serrés les uns contre les autres et distribués sur deux niveaux (photo). L’absence de terre entre ces niveaux et entre les cercueils d’un même niveau plaide en faveur de la simultanéité des inhumations.

On pourrait certes multiplier les exemples démontrant que les fouilles archéologiques permettent de compléter les archives, voire d’y suppléer. Souvent même, elles viennent les corriger. Combien de fois a-t-on vu dans les archives paroissiales qu’un cimetière a été vidé de ses sépultures après sa fermeture; pourtant, même dans ces cas, les fouilles mènent toujours à la découverte de sépultures, oubliées ou sciemment laissées en place. L’archéologie atteste également que les règles dictant l’inhumation des enfants auraient rarement été respectées. L’une d’elles voulait que les enfants morts sans avoir été baptisés soient enterrés à part des autres défunts, dans ce qu’on appelait le «petit cimetière». Or, en règle générale, les restes de fœtus et de nouveau-nés sont retrouvés parmi les enfants plus âgés et les adultes. Ces fœtus et nouveau-nés ont-ils donc tous été ondoyés? Probablement pas. Une chose est sûre : jamais n’a-t-on trouvé de « petits cimetières » au cours de fouilles archéologiques.

Étant disparus avant d’avoir été corrompus par le monde des adultes, les enfants baptisés décédés avant l’âge de 7 ans méritaient un «espace distingué» dans le cimetière. En 1775, Mgr Hubert demanda donc qu’ils soient séparés des adultes. Or, après quelque 30 ans de fouilles d’anciens cimetières, en une seule occasion pensons-nous avoir mis au jour une portion de cimetière qui leur fut réservée, dans une annexe de l’un des cimetières de Sainte-Anne-de-la-Pérade. Cette annexe fut en usage de 1797 à 1870. La directive de Mgr Hubert n’aurait donc pas souvent été suivie. Les enfants de moins de 7 ans auraient, eux aussi, été mis en terre parmi les autres défunts.

Une autre directive a nécessité un rappel à l’ordre par les autorités religieuses, cette fois à propos de la profondeur des fosses. C’est très probablement parce qu’elle était souvent transgressée qu’on obligea les fossoyeurs du cimetière Saint-Antoine à utiliser une règle pour en mesurer la profondeur. D’ailleurs, au Saint-Antoine comme dans presque tous les autres cimetières que nous avons fouillés, la profondeur des fosses varie appréciablement d’un secteur à l’autre ainsi qu’à l’intérieur d’un même secteur.

Nos anciens cimetières étaient clairement moins bien organisés que ceux d’aujourd’hui. Avant de marquer durablement les sépultures avec des pierres tombales, leur emplacement précis risquait de se perdre. Même quand elles étaient identifiées par des croix de bois, celles-ci finissaient par pourrir et disparaître. On comprend donc qu’avec le temps les rangées de fosses ont fini par être en dents de scie. On a aussi vu que l’orientation des défunts importait moins que maintenant. Qu’elle ait varié ne se voyait pas de l’extérieur. Aussi, à partir du moment où des lots familiaux furent vendus, une nouvelle contrainte s’imposa : celle d’enterrer toute la famille dans un espace bien délimité. Voilà peut-être une des explications au fait que certains cercueils – surtout d’enfants – sont perpendiculaires aux autres, afin d’économiser l’espace en comblant les vides restants entre les plus grands cercueils. Un seul monument servant désormais à tous les membres de la famille, les sépultures n’étaient pas marquées individuellement. À nouveau, la variation dans leur orientation n’était donc pas apparente de l’extérieur.

Dans le prochain numéro, nous poursuivrons notre incursion dans les dessous de nos cimetières. Nous parlerons des cercueils et des attentions apportées aux défunts lors de leur mise en cercueil.

À suivre…