Chronique Histoire:

Post-doctorant en histoire, Ifris

NDR : Cet article fait suite à un article déjà publié dans ce bulletin à l'hiver 2018 (vol. 6 no. 1). Depuis cette publication son auteur a cheminé, terminé et soutenu sa thèse de doctorat sur le sujet. Il nous présente ici un résumé de ses découvertes.

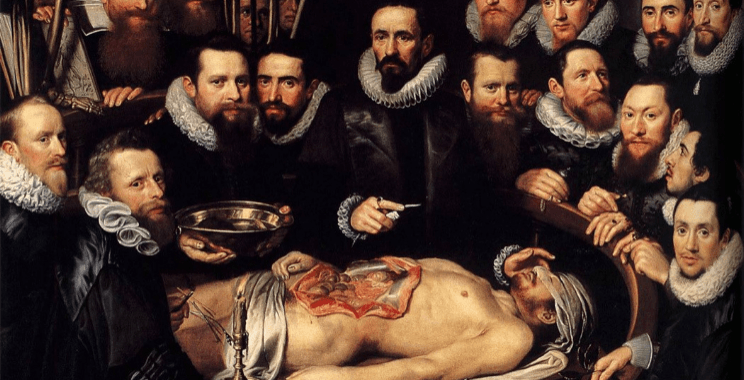

En septembre 2019, j’ai soutenu, à l’Université du Québec à Montréal, ma thèse de doctorat en histoire intitulée La fabrique du corps médical. Dissections humaines et formation médicale dans le Québec du XIXe siècle. Cette thèse retrace les conditions d’avènement au XIXe siècle de la pratique des dissections humaines dans les écoles de médecine du Québec. Étudier le corps anatomique était alors un enjeu de légitimité et de distinction professionnelle pour les médecins. Cette activité de connaissance supposait la dissection de milliers de défunts, exhumés par des étudiants en médecine dans des lieux de sépulture ou provenant d’institutions de soin et d’assistance où leurs dépouilles n’ont pas été réclamées par des proches. Les lois canadiennes d’anatomie de 1843 et de 1883 sont venues imposer cette seconde catégorie de défunts – les morts non réclamés –, au terme de près d’un siècle de polémiques, de négociations et d’arrangements entre divers milieux.

Au moyen d’archives hospitalières et d’écoles de médecine, de journaux, de débats judiciaires et parlementaires et de témoignages écrits de médecins, cette étude contribue à l’histoire de la profession médicale et de la disposition des morts au XIXe siècle. Au milieu du XVIIIe siècle, la province de Québec fait partie de l’Empire britannique, rendant possible l’installation sur le territoire de médecins et chirurgiens formés aux dissections humaines à Londres ou à Édimbourg. En vertu du Murder Act, loi britannique autorisant la dissection de certains condamnés à mort pour meurtre, les premières dissections humaines sont alors pratiquées au Québec. Instituée à partir des années 1820 dans des cursus de formation médicale, cette pratique devient, dans la seconde moitié du siècle, obligatoire pour tous les apprentis médecins canadiens.

En 1843, une première loi canadienne d’anatomie, qui prend pour modèle celle adoptée à Londres une décennie plus tôt, met un terme à la dissection punitive des condamnés à mort en limitant, en principe, les dissections humaines aux défunts non réclamés provenant d’établissements de soin et d’assistance. La répugnance de certains de ces établissements à se conformer à cette loi conduit à son échec. Au cours des quatre décennies suivantes, les écoles médicales négocient donc, en marge de la loi, l’obtention des cadavres nécessaires à leurs cours d’anatomie humaine. En parallèle, les enlèvements de défunts à même les lieux de sépulture entrent dans l’ordinaire des étudiants en médecine canadiens. Ce statu quo atteint un point de rupture dans les années 1870. Les controverses liées aux enlèvements de cadavres entrent en contradiction avec les velléités des médecins d’être reconnus comme les seuls habilités à intervenir professionnellement quant à la santé des individus et des populations. Ce contexte mène, en 1883, à l’adoption d’une nouvelle loi canadienne d’anatomie. Cette loi marque un tournant à partir duquel le transfert, vers les écoles de médecine, de corps non réclamés provenant d’institutions publiques s’installe durablement au Québec.

La publication de ma thèse est en cours de préparation. Surveillez la section Vient de paraître de ce bulletin pour en être tenus au courant. D’ici là, je vous invite à consulter le mémoire de maîtrise que j’ai rédigé sur les débuts de la crémation funéraire au Québec, disponible en consultant ce lien: https://archipel.uqam.ca/7193/. Un article tiré de ce mémoire et qui s’intitule La République des incinérés : histoire croisée des mouvements crématistes de Paris, du nord de l’Italie et de Montréal au XIXe siècle, est par ailleurs disponible ici.

Autres articles de Martin Robert sur la mort

Catholiques et médecins face à la crémation funéraire au Québec (1874-1901)

- Sir Henry Thompson, la crémation et l’hygiène

- Laisser dormir les morts ou protéger les vivants ? Les premiers débats sur la crémation funéraire au Québec

- Une attitude contrastée : les catholiques, les protestants et la crémation au Québec

Disponibles ici: https://journals.openedition.org/hms/2502